Festival afroféministe et antiracisme institutionnel

Festival afroféministe et antiracisme institutionnel : Les raisons d'une polémique

Le festival Nyansapo, qui aura lieu en juillet à Paris, est décrit par ses par ses organisatrices comme un «festival afroféministe militant […] qui a pour vocation à construire des stratégies et des solidarités durables». Une partie des ateliers de discussion seront tenus en non-mixité de femmes noires ou de femmes racisées. Comment un tel événement a-t-il fini pas générer des centaines d’articles dans les médias traditionnels, de tweets, de postes Facebook et d’article de blogs militants? Retour sur la polémique.

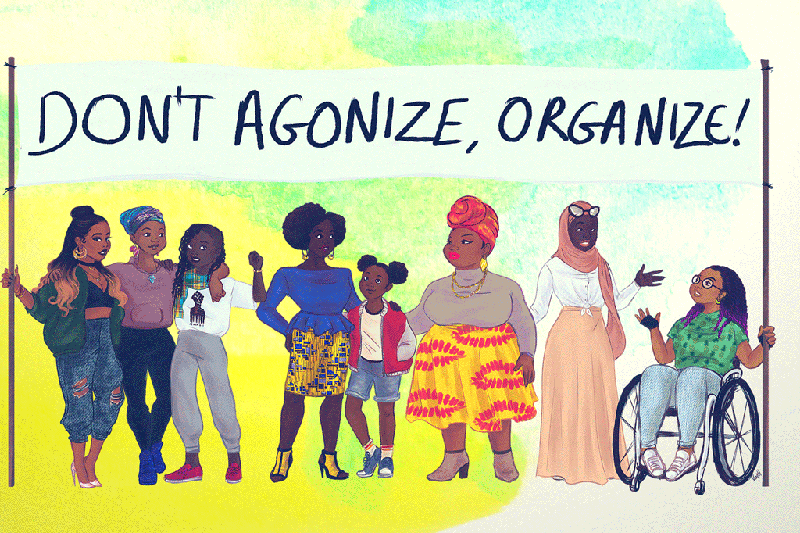

Illustration de l’affiche du festival Nyansapo (Paris, 28—30 juillet)

Du forum jeuxvideo.com à la mairie de Paris en passant par la LICRA

Le 23 mai, des membres du forum du site jeuxvideo.com, connus notamment pour leurs raids internet contre des militantes féministes, décident de lancer une campagne sur Twitter contre le festival afroféministe Nyansapo, à l’aide de hashtags comme #racismeantiblanc ou encore #festivalinterditauxblancs, afin de faire interdire cet évènement qu’ils jugent «discriminatoire» et «raciste». En cause, l’organisation d’ateliers organisés en non-mixité de femmes noires et/ou racisées.

Entre temps, la LICRA relaie l’information de jeuxvideo.com. Quelques jours plus tard, Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, décide de réagir en twittant qu’elle condamne fermement la tenue de ce festival et qu’elle est prête à prendre des mesures pour l’interdire en prenant pour prétexte que certains ateliers auront lieu dans un espace appartenant à la mairie de Paris. Elle finira par revenir en arrière en affirmant que, grâce à «son intervention ferme», les ateliers en non-mixité seront tenus dans des espaces privés. Néanmoins, comme le relève Europe 1 dans un article du 29 mai, cela avait toujours été le cas. La mairie de Paris n’avait donc pas vérifié le programme du festival avant de lancer ses tweets incendiaires.

La non-mixité comme outil politique: une question sensible

La non-mixité n’est pas un outil politique nouveau, au contraire. Françoise Vergés, chercheuse et militante antiraciste, dans une interview parue dans Jeune Afrique rappelle que «Historiquement, tous les groupes dits minoritaires […] ont ressenti le besoin de se constituer en non-mixité. Cette dernière répond à plusieurs besoins: se protéger de la répression notamment, ne pas être soumis au regard du dominant, ne pas avoir à se justifier, …». La réflexion de Christine Delphy, figure historique du féminisme matérialiste, rappelle également dans le Monde Diplomatique en 2006 que «la pratique de la non-mixité est tout simplement la conséquence de la théorie de l’auto-émancipation. L’auto–émancipation, c’est la lutte par les opprimés pour les opprimés. Cette idée simple, il semble que chaque génération politique doive la redécouvrir.»

C’est dans ce contexte historique que s’inscrit le collectif MWASI qui revendique cet outil de luttes comme primordial. Comme elles l’affirment dans leur communiqué du 4 juin, cela leur permet de réfléchir à leur organisation comme corps politique sur différents enjeux. La mairie de Paris elle-même a compris l’importance de l’outil de la non-mixité mais apparemment seulement dans le cadre des luttes féministes. En effet, elle finance notamment la Maison des femmes dont les activités se passent majoritairement en non-mixité. C’est donc bien le fait qu’il s’agisse de non-mixité racisées qui pose problème. En effet, les différents arguments mobilisés par la mairie de Paris ou par les organisations antiracistes institutionnelles (racisme anti-blancs, accusation de communautarisme) sont constitutifs d’une analyse du racisme qu’on pourrait qualifier de «moral».

Deux visions du racisme qui s’affrontent

Pour certain·e·s, le racisme serait un problème individuel, une collection de préjugés qui serait entérinés par des gens pas assez intelligents, pas assez sensibilisés et qu’il suffirait d’éduquer sur la question pour que le racisme disparaisse aussitôt. Cette vision rend alors possible de parler de racisme anti-blancs, ou de mettre à égalité l’organisation d’atelier en non-mixité de femmes noires et la mise en place de camps réservés aux blanc·he·s par des organisations d’extrême droite. Or, l’analyse du racisme de collectifs comme MWASI est matérialiste et systémique, comme elles le soulignent dans leur communiqué du 4 juin: «Ce qui est bien, avec cette polémique, c’est qu’elle nous permet de faire une enquête sur ce que veut dire discrimination pour la gauche gouvernementale et les organisations de l’antiracisme moral (LICRA, SOS Racisme). […] Apparemment, discriminer quelqu’un c’est juste lui dire qu’il ne peut pas faire quelque chose. Aucune trace du fait qu’il s’agit d’un rapport de pouvoir, d’assignation sociale, de domination politique, économique ou culturelle […].»

On peut être favorable ou non à l’usage de la non-mixité comme stratégie de lutte. Mais entre, d’une part, un antiracisme moral, dépolitisé et qui n’hésite pas à s’allier à l’extrême droite pour s’opposer – violemment – à un collectif afroféministe et, d’autre part, un antiracisme qui a le mérite de penser une stratégie révolutionnaire, anticapitaliste et féministe, il me semble aisé de choisir son camp. #jesoutiensMwasi

Maimouna Mayoraz