Une Bataille après l’autre

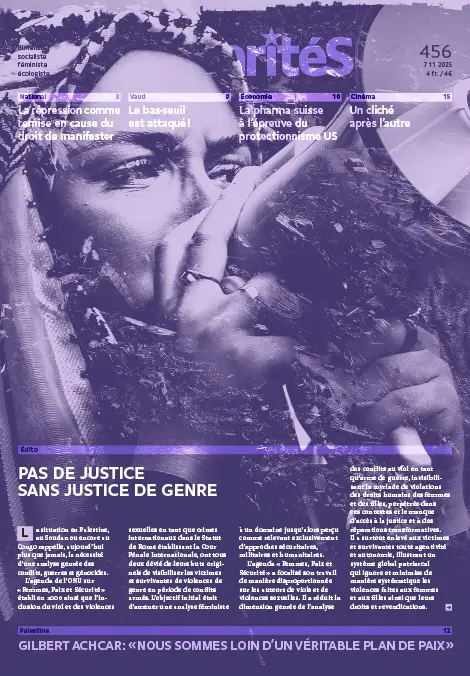

Un cliché après l’autre

Le dernier film de Paul Thomas Anderson est sorti cet automne. Une certaine gauche l’acclame, y voyant une œuvre profondément engagée qui fait du bien dans le climat étasunien actuel. Ce n’est pourtant pas avec le public cible du film qu’on fera la révolution…

Une Bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson (PTA) raconte l’histoire d’un groupe révolutionnaire fictif, les « French 75 », à deux périodes de leur existence. Teyana Taylor incarne la protagoniste principale de la première partie du film. Perfidia, une militante noire, qui entretient une relation amoureuse avec Ghetto Pat, joué par Leonardo DiCaprio.

Du sexe et des bombes

Le film s’ouvre sur une opération de libération dans un camp de détention pour migrant·es. Lors de cette action, Perfidia noue une relation avec le capitaine Steven J. Lockjaw (Sean Penn) lors d’une scène d’humiliation de ce dernier. Lockjaw développe dès lors une fascination érotique fétichisante pour elle.

Plus tard, ce dernier coince Perfidia et négocie des relations sexuelles en échange de son silence sur la bombe qu’elle vient de déposer dans un bâtiment public. Peu après, Perfidia tombe enceinte puis donne naissance à sa fille Charlene.

Lors d’un dernier braquage qui tourne au fiasco, Perfidia se fait arrêter, trahit ses camarades en échange de sa liberté dans un programme de protection des témoins, puis disparaît au Mexique pour ne plus réapparaitre de l’intrigue.

La narration reprend 16 années plus tard. Charlene est désormais une adolescente éduquée par son père, Ghetto Pat, à la dérive. Leur petite vie dans un coin paumé des États-Unis est chamboulée par la réapparition du capitaine Lockjaw.Ce dernier cherche à rejoindre un club sélectif et huppé de néo–nazis, tous haut placés dans l’administration étasunienne. Pour cela, il doit supprimer toute trace de ses relations interraciales passées…

Après diverses péripéties, la « paternité » de Lockjaw envers Charlene est confirmée. Elle doit mourir. Refusant de tuer sa propre « chair », il confie la tâche à un tueur à gages mais se fait trahir par ses condisciples néo-nazis. Charlene parvient à s’échapper seule et s’empare de son destin.

[Attention divulgâchage]

Le film se termine en happy end. Charlene se retrouve avec Ghetto Pat, finalement son « vrai père ». La dernière scène la montre partir en manifestation pendant que papa, vieux et fatigué, reste à la maison, rassuré que la tâche de faire la révolution est désormais transmise à la nouvelle génération.

La révolution selon PTA

Malgré un vernis de radicalité, le film laisse de marbre par sa vacuité politique. Les French 75 ne prononcent pas une seule parole politique, au-delà de quelques slogans. Leurs actions armées servent simplement à sublimer les membres du groupe qui deviennent « cools » car « violents ». Les rares scènes qui semblent exprimer un propos politique le font sans finesse ni fond.

Par exemple, lors du dernier braquage, Perfidia tue un garde (c’est le seul meurtre des French 75 montré à l’écran), également noir, qui refuse de lui obéir. Ce passage est traité comme un point de bascule à partir duquel tout chavire. Symboliquement, Perfidia s’aliène par ce meurtre. Le problème, c’est que la question de la race n’est jamais abordée au-delà d’une dualité blanchité néo-nazie contre noir·es (ou allié·es). Puisque le garde est théoriquement du « même » côté qu’elle, le tuer, c’est se perdre. Le garde ne prononce pas un seul mot. Son seul rôle est d’être noir et de mourir. Ce traitement simpliste et essentialisant de la race ne permet donc pas d’entamer une vraie réflexion sur cette dernière.

Le propos du film sur la « famille » ne dépasse pas non plus le discours classique hollywoodien. Perfidia, après la naissance de Charlene, est tourmentée. Elle ne veut pas s’occuper de sa fille et préférerait retourner construire la révolution. Début de réflexion sur l’abolition de la famille ? PTA aurait lu quelques lignes de la révolutionnaire russe Alexandra Kollontaï ? Las, l’intrigue traite bien vite de la question dans une perspective ultra-individualisante qui fait de Perfidia une mauvaise mère qui abandonne son enfant, puis ses camarades. Ghetto Pat, pauvre papa célibataire, a bien de la peine à éduquer sa fille qui s’occupe finalement plus de lui que l’inverse. Famille inhabituelle uniquement par l’absence de la mère indigne. De même, la parenté biologique et sa maxime « Blood is thicker than water » est pleinement sanctuarisée par l’affinité répulsive qui se développe naturellement entre Charlene et Lockjaw.

Un succédané de radicalité pour la petite bourgeoisie culturelle

Tout est paraître dans ce film, qui ne vise finalement à charmer la petite bourgeoisie culturelle et sa radicalité de surface. Ghetto Pat récite Gil Scott-Heron : « the revolution will not be televised », regarde La Bataille d’Alger, flatte l’ego de celles et ceux qui ont le temps de découvrir des œuvres culturelles révolutionnaires du passé, mais qui n’ont que faire des luttes du présent.

Les personnes réellement engagées dans un collectif, parti ou syndicat, qui cherchent l’émancipation de touxtes, ne pourront que ressentir un certain désarroi devant une énième déformation par Hollywood des luttes politiques.

Clément Bindschaedler