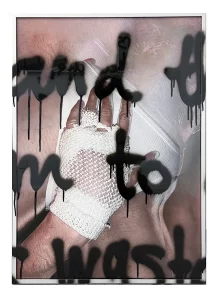

Cachez cette consommation que je ne saurais voir

La Suisse réalise l’exploit malheureux de considérer la toxicodépendance comme un problème de santé publique, tout en restant embourbée dans l’ornière répressive de la « guerre contre la drogue ».

Avec sa politique des quatre piliers (prévention, thérapie, réduction des risques, répression) la Confédération semblait pourtant suivre le chemin tracé par le Portugal, dont l’encadrement de la toxicodépendance a prouvé être meilleur que les politiques prohibitives : plus de 20 ans après sa mise en place, le modèle portugais de dépénalisation de la consommation et d’accès aux soins pour les personnes toxicodépendantes continue de produire de meilleurs résultats sociaux, médicaux et économiques que les politiques de guerre contre la drogue. Hélas, si au Portugal la priorité est donnée à l’accompagnement des consommateur·ices, en Suisse des moyens démesurés sont alloués à la répression, au détriment des trois autres piliers. Et il semble que la majorité des médias et des partis s’inscrit dans cette volonté de punir plutôt que de soigner.

Propre en ordre

Le 26 septembre, les villes de Lausanne, Vevey et Yverdon envoyaient une lettre au Conseil d’État vaudois. Leur demande : organiser urgemment des assises de la chaîne pénale et de la santé publique, afin de lutter contre le deal de rue et la consommation de drogue dans l’espace public. Les signataires y abordent brièvement l’insuffisance du nombre de structures d’accueil et le peu d’accompagnement médicosocial à disposition. Mais surtout, ils déplorent le manque de répression du deal de rue, et la manière dont la situation vient gâcher l’attractivité des centres-villes. L’urgence semble avant tout de restaurer le propre en ordre, obsession cardinale de la bourgeoisie helvétique.

Quand on se tourne, le nez pincé, vers les revendications de la droite et de l’extrême-droite, on retrouve, en plus décomplexée, cette volonté de résoudre le problème par la répression : caméras de surveillance, tolérance zéro et sociétés de sécurité privées sont invoquées pour débarrasser les centres-villes de la vente et de la consommation visible.

La RTS n’est pas en reste et ouvrait le 8 octobre, dans son émission infrarouge, un débat titré « Deal de rue : a-t-on perdu le contrôle ? » donnant la part belle aux partisan·es de la répression. La toxicodépendance en tant que problème de santé publique se retrouve obscurcie par sa présence incommodante pour les passant·es et riverain·es.

Dans cette configuration politique et médiatique, la répression persiste comme réponse la plus adaptée, voir la seule envisageable. Un cercle vicieux, déjà bien installé, risque de se renforcer : la réduction des risques et l’encadrement de la consommation sont mis de côté, en faveur d’une répression policière, invisibilisant provisoirement la consommation et la vente. La partie émergée de l’iceberg disparaît pendant quelques temps, compliquant le travail des professionnel·les de terrain, pourtant plus à même de réduire le problème sur le long terme. Faute de structure pouvant faire sortir les consommateur·ices de l’engrenage de la toxicodépendance, la pointe de l’iceberg resurgira tôt ou tard.

L’impasse de la prohibition

Voilà plus d’un siècle que les États modernes échouent à empêcher la distribution de produits illégaux, quels que soit les milliards investis dans la répression ou dans la destruction des sites de production. Pire, la prohibition elle-même sert le narcotrafic, en empêchant tout contrôle sur l’élaboration et la distribution des produits et en augmentant leur rareté. La criminalisation de la vente tend également à créer des appels d’air, la disparition d’un·e vendeur·euse entrainant son remplacement le plus rapide possible par le réseau qui l’exploitait, afin de conserver la mainmise sur le territoire de vente.

Tant que la priorité politique et financière ne sera pas passée de la répression de la vente à l’encadrement de la consommation, la lutte contre la drogue continuera d’engloutir de l’argent public pour invisibiliser le problème, plutôt que de le résoudre. Heureusement, d’autres modèles existent. Reste à trouver le courage politique de faire passer la santé des plus précaires avant le propre en ordre bourgeois.

Mathias Ortega