Pipeline transadriatique (TAP)

Un projet auquel il faut barrer la route

Fin 2017, 6 compagnies gazières et pétrolières réunies dans la coentreprise Trans Adriatic Pipeline (TAP) annonçaient fièrement sur leur site Internet officiel que l’état des travaux du gazoduc aurait atteint les 58 %. Mais la résistance marque des points…

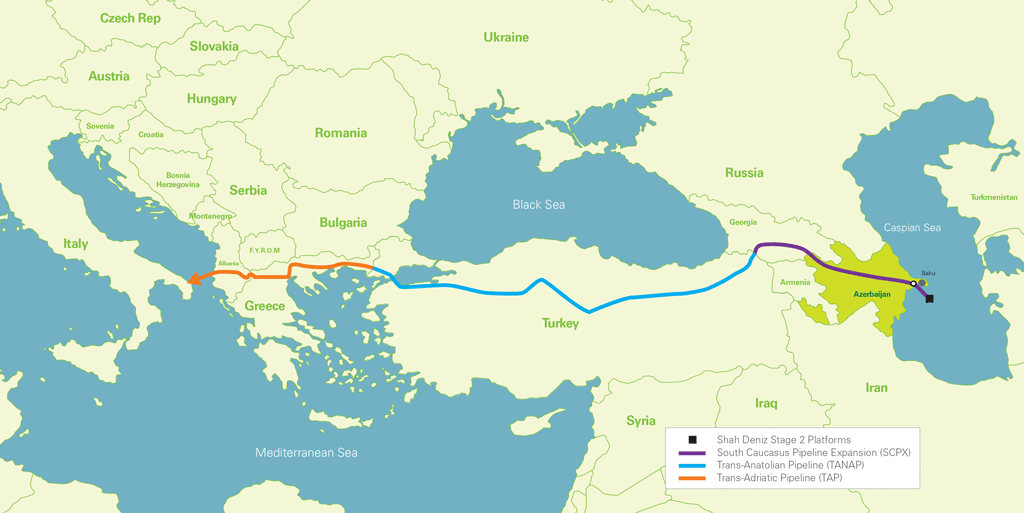

Ce gazoduc transadriatique constitue la prolongation européenne (Grèce, Albanie, Italie) d’un pipeline long de 3500 km au total, partant du champ gazier de Shah Deniz II en Azerbaijan. Le projet a été imaginé en 2003 par la société suisse EGL (Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg), aujourd’hui absorbée par le groupe Axpo, groupe électrique public appartenant à divers cantons alémaniques et qui détient toujours un part du capital.

Le pipeline servirait à acheminer un volume de 10 à 20 milliards de m3 de gaz vers l’Europe et de 6 autres milliards vers la Turquie. Le début de l’exploitation était annoncé pour 2020.

Trois gros problèmes

Choisir le «Corridor gazier Sud» comme alternative à la dépendance au gaz russe nécessite d’aller chercher ce gaz en Azerbaijan, pays au régime autocratique gouverné d’une main de fer, où les opposant·e·s sont arrêtés et jetés en prison. Le pays d’Ilham Aliyev est construit sur l’industrie pétrolière. Le TAP n’encouragera certainement pas une amélioration des conditions de vie des Azéris en assurant à son tyran de nouveaux avantages économiques.

Ensuite, le TAP constitue un vrai retour en arrière concernant les engagements (si lâches soient-ils) de la COP 21. Le pipeline constitue déjà une pression écologique majeure sur les écosystèmes qu’il traverse, de par les infrastructures lourdes qu’il déploie et les risques de fuite dont l’impact possible – notamment sur l’eau dans des régions sèches et sous l’Adriatique – est très inquiétant. Tous les pipelines du monde fuient (quatre fois pour celui du Dakota avant même sa mise en service).

Mais, cette pression écologique n’est qu’un arbre qui cache la forêt. Le projet du TAP traduit surtout une dérive quant à la transition écologique. Ce que les lobbys énergétiques et la Commission européenne essaient de faire passer, c’est que la transition énergétique se fera par des énergies… fossiles. Tout comme le charbon en Allemagne été promu comme alternative «transitoire» au nucléaire, la Commission européenne voit dans le gaz un élément clef de sa «stratégie de sécurité énergétique».

La Suisse au cœur du projet

La Banque européenne d’investissement (BEI) envisage le plus grand prêt public de son histoire au TAP à hauteur de 2 milliards d’euros. Une dérive écologiquement irresponsable que d’investir dans le gaz azéri plutôt que dans des énergies renouvelables, avec pour conséquence d’enfermer l’Europe dans des décennies supplémentaires de combustion de fossiles. Une trentaine d’ONG ont donc signé une lettre ouverte au président de la BEI, rappelant qu’elle va à l’encontre de la Charte des droits fondamentaux et entraîne l’Europe loin de l’objectif des 1,5ºC de la COP21.

Et la Suisse dans tout ça? Outre le rôle d’Axpo, comme à l’accoutumée, ses banques trempent dans l’affaire. UBS, le Crédit Suisse et la Banque cantonale de Zürich contribuent à financer toutes trois les entreprises pétrolières de Trans Adriatic Pipeline. Rappelons que le Crédit Suisse avait déjà joué un rôle clef dans le financement du pipeline du Dakota. Ensuite, en tant que paradis fiscal: le projet européen, à destination de la politique énergétique européenne est piloté, tout naturellement, depuis Zoug, où la coentreprise TAP est domiciliée.

Relevons que le 17 janvier dernier, la présidente de la Confédération Doris Leuthard rencontrait à Davos son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Selon l’Azeri Times: «Ils ont échangé leurs vues sur les perspectives de coopération dans les projets TAP et TANAP». Le TANAP étant le gazoduc trans-anatolien, auquel le TAP se joint à la frontière turco-grecque.

La résistance marque des points

Mais la résistance est active… Pour ne prendre qu’un exemple à Melendugno, là où doit s’arrêter le gazoduc côté italien, le groupe local NoTAP affirme clairement qu’il s’agit d’un projet non-démocratique, imposé d’en haut par le gouvernement italien et qui engendrerait des désastres environnementaux et économiques pour l’ensemble de la région concernée.

Les préoccupations légitimes du collectif concernent le tourisme, la qualité de l’eau, et l’économie locale, tournée vers la culture des oliviers. Lorsque les chantiers de déracinement d’oliviers multi-centenaires ont débuté pour permettre de construire le gazoduc, un mouvement de milliers de personnes a organisé des actions non-violentes quotidiennes pour bloquer l’avancée des travaux, parvenant à attirer l’attention des médias italiens. Cette mobilisation massive, ainsi que les barricades bloquant l’accès au chantier ont permis de suspendre les opérations pour un temps.

La campagne européenne anti-TAP aussi pris de l’ampleur… Des dizaines de milliers de messages sont venus bombarder les autorités responsables ces derniers temps. Ainsi, en décembre dernier, le Conseil de la Banque européenne d’investissement a-t-il décidé de reporter jusqu’en février sa décision sur le crédit de 2 milliards d’euros destiné au projet. Une victoire d’étape significative pour les opposant·e·s.

Il s’agit d’augmenter la pression, dans la semaine qui viennent et de couper l’herbe sous les pieds des instituts bancaires auprès desquels le TAP chercherait des financements alternatifs… Bref, on a du pain sur la planche.

Guillaume Matthey