Hospice général: politique discutable...

Hospice général: politique discutable…

La bourgeoisie, classe dominante depuis lorigine de la société industrielle, shabille aujourdhui dune dimension technocratique cautionnant ainsi lappareil idéologique dEtat conduisant ainsi à la normalisation de laction sociale et laide sociale1 par la stigmatisation de l«exclu».

Dès lors, lassistant social doit-il répondre à une logique de contrôle impulsé par le politique du «Workfare» ou doit-il être «lécrivain public» des situations de précarité des populations accompagnées dans le cadre de laide sociale?

Aujourdhui, lHospice général (HG), en charge du mandat de lassistance publique, traite les phénomènes de pauvreté par une approche normative impulsée par lappareil dEtat. LHG a oublié que laction sociale est dabord ce qui fait lien entre les sphères politique, économique et domestique. Elle est une action perpétuelle de réglage des tensions entre ces trois sphères. LHG a donc perdu son autonomie de penser et dagir pour anticiper lémergence de la grande exclusion.

Il est admis que, pendant longtemps, laction sociale intervenait contre la pauvreté liée à la société salariale-industrielle. Cette dernière était liée à un cumul dinégalités ne permettant pas daccéder aux même biens de consommations que dautres classes sociales. Laction sociale restait lisible, car elle était le lieu du compromis de lEtat social. Elle pouvait palier en partie à ces inégalités par différents outils, car lactivité salariale restait un lien dintégration sociale. En réalité, le monde du travail sest métamorphosé pour devenir le centre du conflit social, car il reste une place centrale à plusieurs niveaux: la productivité, la construction des identités individuelles et collectives. Les origines de ce conflit sont doubles: les résultats de lentreprise et, dans leur sillage, lincertitude du contrat de travail. Ce conflit a fait naître dautres formes de questions sociales, qui ne sont plus les rapports de travail, mais légalité entre hommes et femmes, les minorités sexuelles, les banlieues, limmigration, etc. dont la population de laide sociale sont les premiers concernés.

Toutefois, la plupart des bénéficiaires de laide sociale se sont coupés de lensemble de ces nouvelles questions sociales. La disqualification et la désaffiliation sociales, dont les «assisté-e-s» sont stigmatisé-e-s par le discours dominant des institutions fédérales et cantonales, les conduisent à sexclure des évolutions susmentionnées. Ils sont en rupture de liens sociaux. Il faut donc reprendre toute la question de la citoyenneté politique et arrêter de faire de la politique publique pour les désavantagé-e-s mais la concevoir avec les désavantagé-e-s.

Laction sociale seule ne peut résoudre tous les problèmes, mais la loyauté du travailleur social est posée par ce constat:

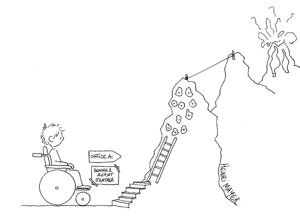

- Soit il est proche du bénéficiaire de laide sociale qui peut cumuler plusieurs facteurs de précarisation comme une femme divorcée, dorigine étrangère, élevant seule des enfants, ayant perdu son emploi et en voie dexpulsion de son logement, dont les ruptures en cascade la précipitent dans une chute continuelle sur léchelle sociale jusquà lexclusion;

- Soit il est un agent social, acceptant un contrôle social important, ne laissant aucune marge de manuvre à laction collective et préventive, agent que lon peut définir comme apathique, loyal et coopérant avec lautorité.

La question que doit se poser lagent social est de savoir si pour insérer ces populations, il doit se limiter à des aspects procéduraux et gestionnaires. Sil a conscience des enjeux de notre société, il peut devenir un des catalyseurs du conflit. Il crée ainsi une situation permettant aux acteurs la mobilisation. Le conflit ne doit pas nécessairement être exacerbé, il sinscrit aussi dans la défense des intérêts des bénéficiaires de laide sociale, dans la promulgation didées nouvelles. On ne peut plus reconstruire le lien social à léclairage des anciennes représentations et modèles de la société industrielle. Cest à ce stade que la transformation de laide sociale mise en place dans les CASS par lHG pose les questions de fond sur le mode dintégration que lautorité veut promouvoir. La mise en place de CASS pilote avec un travailleur social secondé par une assistante administrative démontre labsence de connaissance du terrain social sur lequel il intervient. On assiste à un bricolage segmenté des situations de paupérisation échappant ainsi à une recherche de régulation des phénomènes de grande pauvreté par des réponses plurielles.

Aujourdhui, face à la montée des inégalités et la complexité de notre système dassurances sociales à trois niveaux (fédéral, cantonal et communal), il ne peut y avoir quun projet de politique publique à partir du local. Les mieux outillés pour connaître ce «local» sont les assistants sociaux. Nous avons donc la responsabilité de redonner à chaque individu le pouvoir citoyen par la pratique de la démocratie et ainsi de lutter contre lexclusion. Cest ainsi que lindividu deviendra acteur de sa destinée et, par conséquent, participant à la construction de lhistoire commune.

Le modèle de fonctionnement proposé par lHG pour laide sociale ne fera que renforcer labsence du travailleur social sur lespace public pour débattre des problèmes sociaux que rencontrent les individus quil accompagne. Aujourdhui chaque bénéficiaire et chaque agent social est seul face à lappareil idéologique de lEtat. Cest en se réappropriant lAgora que pourront sélaborer de nouvelles articulations entre léconomie et le politique amenant ainsi une nouvelle forme sociale de société. Nous avons toujours été les porteurs de projets de promotion et démancipation des individus et des groupes, par une dynamique militante afin de promouvoir le changement des institutions et de la société. Le modèle que propose lHG dans les CASS est bien un musellement de cette capacité dagir de notre profession.

Jean-Daniel JIMENEZ