Face au changement technique, les compétences sont fragiles

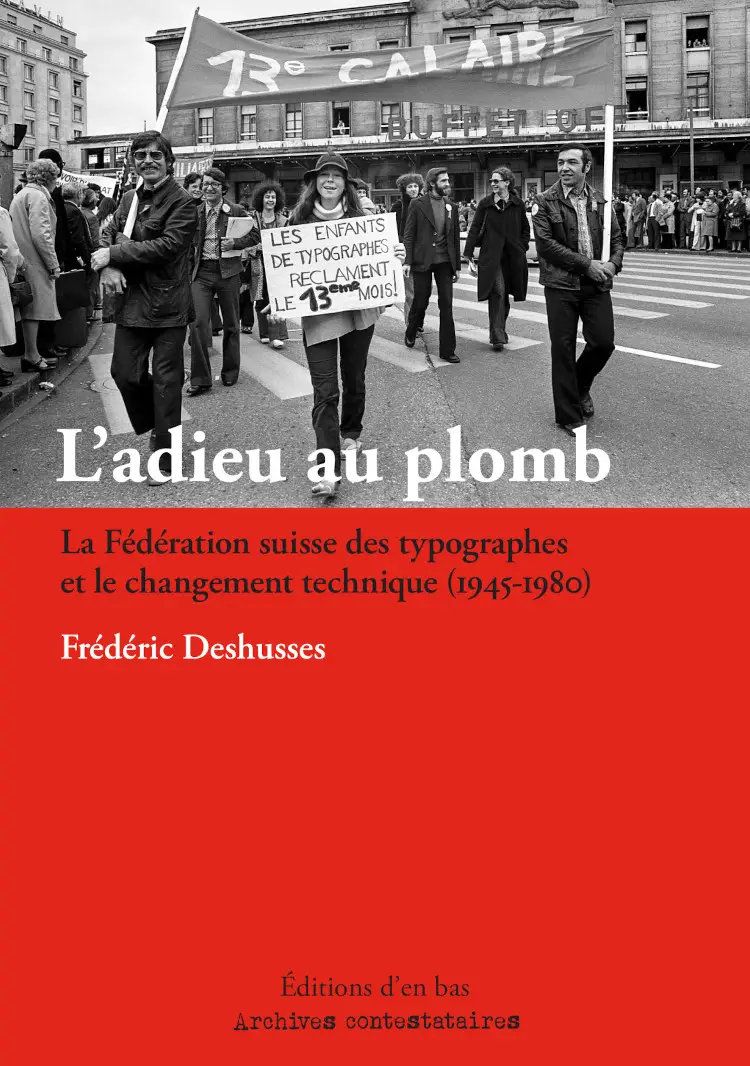

Le domaine de l’imprimerie a connu plusieurs évolutions techniques. Face à celles-ci, le syndicat des typographes a déployé plusieurs stratégies. Entretien avec Frédéric Deshusses autour de son livre L’adieu au plomb.

Peux-tu présenter la Fédération Suisse des Typographes et le métier, aujourd’hui disparu, de typographe?

La Fédération Suisse des Typographes (FST) est le plus ancien syndicat de Suisse. Elle est créée en 1858 et adopte, dès ses débuts, une organisation de type corporatiste, c’est-à-dire qui regroupe patrons et ouvriers. C’est seulement onze ans plus tard que les patrons quittent l’organisation pour fonder la Société suisse des maîtres imprimeurs.

En ce qui concerne le métier, la typographie est une technique d’impression avec des caractères en relief: on part de morceaux de matière dans lequel la lettre, le signe ou l’image sont gravés en relief et en négatif. Ces pièces sont ensuite assemblées dans une forme qui est ensuite encrée pour être pressée contre le papier. Initialement, en Chine, ces morceaux de matière sont en bois, avant d’être remplacés par un alliage contenant du plomb. Johannes Gutenberg n’a ainsi pas «inventé » l’imprimerie vers 1450, mais perfectionné ces alliages et les encres.

Donc, le typographe arrange des caractères et les autres éléments d’une mise en page puis les imprime. Je dis «le» car, jusqu’en 1964, les femmes sont interdites d’exercer le métier de typographes, on y reviendra.

Il existe d’autres procédés d’impression, comme la sérigraphie (on fait passer l’encre à travers une toile fine) ou la lithographie – on dessine sur une pierre avec une matière qui retient l’encre avant son transfert sur le papier – mais ils sont pratiqués par d’autres corps de métier et restent marginaux en termes de quantités. L’impression de livres et de journaux, par exemple, se fait en typographie.

Quels sont les premiers grands bouleversements techniques dans la typographie et quels ont été leurs effets sur les conditions de travail?

L’introduction de la composition mécanique, vers 1890-1900, constitue le premier bouleversement technique. On imprime toujours à partir de caractères en plomb et en relief, mais on ne les dispose plus manuellement, lettre à lettre. On saisit désormais les lettres et les signes sur le clavier d’une machine qui s’appelle la Linotype, puis la machine fond une ligne entière et ces lignes sont assemblées pour former la page. Ce système permet un accroissement considérable de la productivité.

L’apparition de la composition mécanique est concomitante de la montée en puissance du mouvement ouvrier. Cette conjoncture permet aux typographes de réussir ce que l’historien François Vallotton appelle une «mécanisation négociée». Cette notion sert à désigner le processus par lequel les ouvriers parviennent à se positionner en tant qu’ouvriers qualifiés, c’est-à-dire spécialistes d’une technique, ce qui leur permet de négocier un certain nombre d’avantages avec le patronat en échange de la mécanisation du processus de travail.

En 1906, la FST négocie le premier contrat collectif de portée presque nationale. C’est le contrat des linotypistes, c’est-à-dire des typographes qui emploient ces machines à composer. C’est un contrat très développé avec des règles sur l’innovation technique, des règles sur les tarifs, sur les salaires selon le lieu géographique de travail, sur l’horaire de travail, etc. Ce contrat collectif des linotypistes de 1906 est un exemple de ce que peut obtenir une classe ouvrière organisée face au patronat. Ça n’a rien à voir avec la convention dite de paix du travail signée dans l’industrie des machines une trentaine d’années plus tard où la partie ouvrière abandonne le droit de grève avec presque rien en échange.

Pour autant, la figure de l’ouvrier qualifié, maîtrisant la technique et capable de négocier des avantages avec les patrons, se construit, dès ce moment, contre celle des non-qualifié·es et particulièrement des femmes, des personnes étrangères et des jeunes. Par exemple, jusqu’en 1964, les femmes n’ont pas le droit d’effectuer l’apprentissage de typographes et donc de devenir ouvrières qualifiées, à l’exception des filles de patrons, puisque maintenir l’héritage a aussi son importance!

Cette exclusion est inscrite dans le contrat collectif. Il y a pourtant de nombreuses femmes dans les imprimeries, mais elles exercent des fonctions réputées non-qualifiées et elles ne bénéficient pas du contrat collectif des typographes.

Pour les non-suisses, le syndicat des typographes – comme les autres d’ailleurs – impose une surveillance constante et tatillonne de cette main-d’œuvre, désignée comme une concurrence. Pendant les Trente glorieuses (1945-1975), la situation devient absurde: le secteur de l’imprimerie fait face à un boom économique et à une pénurie de main-d’œuvre très importante. La FST réclame et obtient néanmoins de pouvoir maintenir un droit de regard sur la délivrance des permis de travail. Une des règles que ce droit impose est que les demandeurs de permis de travail doivent être syndiqués dans leur pays d’origine. On voit donc, dans les archives, des dossiers de typographes espagnols dont la demande de permis de travail est refusée par le syndicat parce que le demandeur n’est pas syndiqué dans l’Espagne de Franco…

Toujours pendant la période de prospérité qui suit la Deuxième Guerre mondiale, le nombre d’apprenti·es explose. Or, celleux-ci ne gagnent le droit d’être membres de la FST qu’au cours des années 1960, car iels sont aussi sont perçu·es comme une concurrence. Par ce refus, le syndicat s’est privé d’un grand nombre de personnes qui sont – parce que jeunes – directement concernées par le changement technique.

Une interprétation possible de cette étrange politique syndicale – c’est celle qui est donnée par les acteur·ices elleux-mêmes – serait la persistance d’un traumatisme lié au chômage important connu durant l’entre-deux-guerres. Je crois qu’elle est fausse. Ce qui me semble jouer dans le maintien rigide de l’interdiction des femmes et des jeunes et de la surveillance des étranger·es, c’est la valorisation du travailleur mâle et national. C’est une variante de ce que l’historien étasunien David Roediger appelle wage of whiteness, le «salaire de la blanchité». Roediger montre que le mouvement ouvrier aux États-Unis se développe autour d’une compensation symbolique de la prolétarisation (la perte de savoir-faire) des artisans blancs par la valorisation – discursive, idéologique – de leur blanchité et la dévalorisation consécutive des travailleur·ses non-blanc·hes.

Roediger développe cette théorie en étudiant une période où l’esclavage existe encore et où la ségrégation raciale est très violente. Je crois néanmoins qu’il y a un processus du même genre dans le cas des typographes.

La survalorisation du travailleur mâle, national et qualifié est surtout une compensation symbolique de la prolétarisation vécue au 19e siècle. Dans la seconde moitié du 20e siècle, cet héritage apparaît crûment pour ce qu’il est: une forme de misogynie et de racisme.

Que se passe-t-il lors des avancées techniques ultérieures, notamment avec l’introduction du Teletypesetter?

Le Teletypesetter, ou TTS, est une machine introduite en Suisse au début des années 1950. Elle produit une bande perforée contenant toutes les informations du texte et de sa mise en page. À partir d’une seule bande perforée, on peut alimenter trois fondeuses de lignes. L’appareil est également capable de transmettre les informations à distance. Un clavier dans une agence de presse peut ainsi alimenter, par exemple, des fondeuses dans plusieurs imprimeries à Genève, Lausanne et Fribourg.

Avec la Linotype, la saisie des caractères au clavier et la fonte des lignes formaient une seule activité, qui nécessitait des compétences. Le TTS divise ce travail en deux étapes (saisie et fonte) et les sépare géographiquement. À cela s’ajoute que les bandes constituent une sorte de mémoire du texte et de la mise en page qui peuvent être refondues sans passer à nouveau dans les mains d’un compositeur.

Dès 1952, le syndicat essaie de négocier l’introduction du TTS dans le contrat collectif de travail en reprenant son approche traditionnelle de régulation en essayant d’en réserver l’usage aux ouvriers qualifiés – à ses membres. Le patronat refuse et les négociations sont très difficiles.

Comme les instances centrales de la FST pensent qu’un accord vaut mieux que rien du tout, elles acceptent finalement un accord hors CCT. Les conditions de cet accord pour les ouvriers sont épouvantables: une vitesse de frappe très élevée est imposée aux linotypistes qui doivent apprendre à se servir du nouveau clavier, différent ; le patronat se réserve le droit d’embaucher hors du métier, etc. Cela provoque un vif mécontentement chez les linotypistes qui l’expriment dans les journaux du syndicat. Il y a une controverse sur la vitesse de frappe: on se demande si la machine est même capable de suivre le rythme prévu par l’accord… L’autre façon dont les linotypistes expriment leur mécontentement, c’est en quittant le métier, ce qui est désastreux dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Cette histoire du TTS m’a beaucoup intéressé et j’y consacre le premier chapitre du livre. Je ne la connaissais pas du tout – je ne connaissais même pas l’existence de cette machine – et je l’ai découverte dans les archives du syndicat, conservées aux Archives sociales suisses à Zurich. Elle m’a beaucoup intéressé parce qu’elle permet de montrer qu’il y a une crise avant la crise économique de 1973–1974.

Ce qu’on peut retenir de cet épisode, c’est que le pacte corporatiste qui unissait le patronat et les ouvriers qualifiés est rompu dès les années 1950, en pleine période de croissance économique. Cela pourrait nous conduire à revoir la chronologie du processus de désindustrialisation. Si on accepte que ce processus ne se définit pas seulement par les pertes d’emplois et les fermetures d’outils de production, comme le propose notamment l’historien suisse Leo Grob, mais par un changement dans les rapports entre capital et travail, alors la crise dite des années 1970, commence en 1950!

En lien avec ces évolutions, comment la FST comprend-elle l’évolution technique? Quel est son rapport au «progrès» technique?

Les instances centrales de la FST estiment que la question technique ne les concerne pas vraiment. Dans l’après Deuxième guerre mondiale, le monde syndical est focalisé sur la question du partage de la valeur – les négociations salariales – au détriment d’une mobilisation autour du processus de travail et son organisation qui changent à grande vitesse.

Comme je viens de le dire, les syndiqués s’inquiètent de l’accélération induite par le TTS, mais aussi d’autres changements qu’ils estiment dirigés contre leur statut. C’est le cas, par exemple de l’introduction des horloges de contrôle. C’est une machine qui permet de mesurer la durée de certaines tâches dans l’atelier. Les horloges de contrôle servent à améliorer la comptabilité analytique: on peut calculer plus précisément combien coûte un travail d’impression particulier. Elles servent aussi à introduire le salaire au rendement en mesurant la productivité individuelle.

Les typographes comprennent ces enjeux, mais les instances centrales de la FST ne parviennent pas à empêcher l’introduction des horloges de contrôles. Cela provoque, comme pour le TTS, un important mécontentement parmi les membres.

Cependant, cela reste un mécontentement individuel qui ne trouve pas de relai syndical avant 1964.

Contrairement à la direction, un mouvement d’opposition à l’interne se forme, notamment sur les questions de l’évolution technique. Quelles sont ses revendications?

Oui, tout à fait, en 1964, la FST traverse une véritable crise, liée notamment aux horloges de contrôle dont je viens de parler. Les syndiqué·es sont très mécontent·es et cela permet la création d’un courant oppositionnel, annoncée dans deux articles parus dans les hebdomadaires du syndicat: «Die Aufgaben der Opposition» en allemand, «Contre-analyse sur les nouveautés techniques» en français. Cette opposition syndicale – à laquelle prend part, par exemple, Charly Barone, qui a longtemps milité dans votre mouvement – affirme que la technique n’est pas neutre, puisqu’elle est entre les mains des capitalistes et se développe donc contre les ouvrier·es et surtout contre leur contrôle sur le processus de travail. Il n’y a donc pas à chercher comment tirer le meilleur profit salarial de cette évolution, mais plutôt comment imposer une organisation du progrès technique qui soit au profit de la classe ouvrière.

Les membres de cette tendance oppositionnelle réclament ainsi une participation ouvrière à l’organisation de la production. Ces idées sont proches de celle que développe, au même moment, Harry Braverman, un sociologue marxiste étasunien qui a commencé par travailler comme chaudronnier. On les trouve aussi dans des textes des années 1950, comme les premiers textes d’André Gorz ou ceux de Raniero Panzieri et Bruno Trentin en Italie.

En 1974, Braverman publie Travail et capitalisme monopoliste, une relecture des chapitres XI à XIII du premier livre du Capital de Karl Marx. L’aspect visionnaire du livre de Braverman, c’est qu’il affirme que la dégradation du travail que décrit Marx n’est pas limitée à la première industrialisation (en gros de 1770 à 1850). Il estime qu’il s’agit d’une nécessité permanente pour l’accumulation du capital et qu’on peut l’observer dans la grande industrie aussi bien que dans le secteur tertiaire.

Cette réflexion théorique du courant oppositionnel, tu la désignes, dans ton livre, comme une «politique ouvrière». Peux-tu expliciter cette notion ?

La notion de «politique ouvrière» a été proposée par l’historien Xavier Vigna. Elle désigne les productions théoriques élaborées dans le cours des luttes ouvrières des «années 68». Je pense que la production écrite du courant oppositionnel de la FST représente un cas de «politique ouvrière». Les salarié·es n’écrivent pas des livres, n’élaborent pas de théories unifiées, mais ils et elles écrivent des textes (tracts, articles de journaux, bilans d’actions) dans lesquels les options stratégiques pour leurs luttes sont discutées.

La production théorique de ces typographes présente une certaine homogénéité avec d’autres politiques ouvrières, plus connues, comme les textes écrits par Charles Piaget autour de la lutte des ouvrier·es de la manufacture horlogère LIP au début des années 1970.

Dans sa récente biographie de Piaget, Théo Roumier montre bien l’importance de la production théorique dans la trajectoire militante du syndicaliste. Je crois que l’histoire du mouvement ouvrier au 20e siècle n’a pas fait assez de place à l’examen de ces politiques ouvrières. C’est un champ de recherche qui me paraît encore très ouvert. Il me paraît d’autant plus important que le courant oppositionnel dans la FST ou les autres courants du même type, comme le Manifeste 77 au sein de la FTMH, ont été combattus violemment par les instances centrales des syndicats. Les expressions divergentes étaient mal tolérées au nom de l’anticommunisme, de l’opposition au gauchisme, etc.

Ce rejet des positions critiques font partie de l’héritage négatif du mouvement syndical des Trente glorieuses. Cet héritage pèse encore aujourd’hui, notamment dans la relation de prestation de service qui s’est instaurée entre les syndicats et leurs membres.

Comment évolue la critique de la technique dans la période de luttes qui s’engage après mai 68 et durant les années 70?

Au sein du courant oppositionnel, ce qui infléchira le discours, c’est, bien entendu, l’entrée dans la crise économique en 73–74. À ce moment-là, la technique évolue brutalement avec la généralisation de la photocomposition. Le TTS était encore une technique typographique avec plomb et caractères en relief. La photocomposition, c’est la saisie au clavier et le montage avec des films plastiques. C’est ce qu’on a appelé l’adieu au plomb et la disparition du métier de typographe. Ce changement technique correspond aussi à un accroissement de la concurrence entre les patrons et de nombreuses fermetures d’entreprises.

Évidemment, ces facteurs modifient la position de l’opposition syndicale. On va passer d’une revendication d’un contrôle ouvrier sur la production et l’investissement à celle du maintien des postes de travail. Néanmoins, la revendication du contrôle ouvrier sur la production, de même que la volonté de produire un discours théorique se maintiennent, comme on le voit, par exemple, dans une remarquable brochure d’analyse de la grève à l’imprimerie Studer à Genève en 1980.

Du côté des instances centrales, à partir de 1973, on entre dans une période de grande confusion. Elles reconnaissent qu’elles ont des difficultés énormes à négocier avec le patronat, mais résistent à toute velléité de lutte par la base. Progressivement, les syndicalistes sociaux-démocrates, auparavant rivé·es au pouvoir, vont quitter le navire. Le courant oppositionnel renforce ses positions au Comité central de la FST, mais la disparition du métier de typographe est déjà largement engagée. En 1980, on aboutit à une fusion avec le syndicat des relieurs, dans un contexte de diminution catastrophique du nombre de membres.

Cette nouveauté technique est-elle une catastrophe pour tout·es les employé·es?

Non, il y a des gens qui accueillent à bras ouverts la photocomposition, puisqu’elle ouvre un vaste horizon de possibles créatifs. Une nouvelle aristocratie ouvrière se forme à partir du métier de typographe, notamment autour de la revue technique Typografische Monatsblätter (1960–1990), avec des individus qui évoluent vers des fonctions qui valorisent la créativité et le rapport à l’esthétique, mais aussi vers des postes de maîtres·ses professionnel·les. Se reforme alors un discours autour de la qualité du travail, sur la compétence technique, etc. Un brevet fédéral de Typographiste – mot qui hybride typographe et graphiste – est développé à ce moment-là. Une partie des typographes sont encouragés à se «recycler», c’est la terminologie de l’époque, dans ce domaine du graphisme.

Beaucoup d’économistes qui étudient la désindustrialisation parlent du phénomène de l’upskilling, c’est-à-dire d’élévation constante des compétences. Ils et elles s’opposent à une interprétation «négative» des historien·nes sur la perte des usines et des emplois associés en soulignant qu’il n’y a pas de perte de savoir-faire, puisque le niveau de qualification de la main d’œuvre s’élève constamment. Si on mesure la qualification aux titres scolaires, iels ont raison. Mais Harry Braverman est une ressource pertinente pour discuter cette question en profondeur. Celui-ci nie absolument cette prétendue «avancée» des qualifications. Bien sûr, les travailleur·ses accèdent à des titres scolaires, à des qualifications spécifiques, gèrent des machines très compliquées, etc., mais, selon lui, ces qualifications sont liées à un travail démembré sur lequel on n’a plus aucun contrôle et qui est entièrement organisé pour l’accumulation du capital. Il n’y a donc pas d’amélioration continue, mais une dégradation continue du travail.

Dans l’épilogue de ton livre, tu évoques la fin de la FST et tu utilises la notion de «compétence monopolisable». Peux-tu l’expliquer?

La notion de «compétence monopolisable» a été développée par le géographe David Harvey pour indiquer que le mouvement ouvrier peut, dans certaines circonstances, résister à la tendance du capital à réduire toute activité à du travail simple. Les ouvrier·es qualifié·es peuvent améliorer leur position vis-à-vis du patronat en monopolisant leurs compétences. C’est ce que font les typographes avec la «mécanisation négociée» et la convention collective des linotypistes en 1906.

Les syndicats de typographes étaient convaincus que les compétences de mise en page, d’arrangement des caractères et des lignes, d’espacement entre les mots étaient éternelles et leur assuraient naturellement une position favorable dans le rapport avec le patronat. Dès les années 1950, ils doivent admettre que tel n’était pas le cas. C’est une leçon brutale et amère: il n’y a pas de compétence qui soit intrinsèquement monopolisable. C’est un rapport social qui fait que des compétences sont reconnues et valorisées. Cette reconnaissance et cette valorisation sont entièrement tributaires de l’existence de ce rapport social.

La perspective que j’ouvre dans la fin de mon ouvrage, c’est de pointer que le même processus se produit actuellement, notamment dans le tertiaire. Les salarié·es sont encouragé·es à accumuler des formations entièrement calibrées en fonction des besoins du patronat, au motif que ces qualifications sont, en tant que telles, une défense contre le chômage, contre la dégradation des salaires. C’est sans doute vrai à court terme – et encore, pas pour tout le monde – mais à moyen et long terme, il n’y a que la défense collective qui nous protège vraiment contre un progrès technique organisé par le capital dirigé précisément contre le contrôle que nous pouvons avoir sur notre travail.

C’est ce que nous montre l’histoire des typographes dans la seconde moitié du 20e siècle. Leur défense corporatiste – fondée sur le monopole de leurs compétences, l’interdiction d’accès aux femmes ou l’exclusion des apprentis – n’a pas résisté face aux changements techniques des années 1950 à 1980. Dans une thèse de doctorat consacrée aux apprenti·es des arts graphiques dans les années 1990, l’auteur montre que les compétences acquises en apprentissage le sont sur une machine spécifique qui est souvent déjà dépassée au moment de l’entrée sur le marché du travail.

Aujourd’hui, face à l’intelligence artificielle, on voit différents corps de métier mettre en avant des compétences qui ne pourraient intrinsèquement pas être remplacées par des machines. À la lumière du cas des typographes, je crois qu’on peut dire que c’est une défense risquée. Face au Téletypesetter, dont on a parlé en début d’entretien, la défense des typographes a consisté à dire: «Nous sommes les seuls qualifiés pour le travail typographique, réservez-nous l’accès à ces machines nouvelles.» Ça n’a pas fonctionné, parce que l’intention du patronat n’était pas de préserver le savoir-faire typographique, mais d’augmenter la productivité.

Quelles leçons tirer de l’histoire de la FST pour le travail syndical d’aujourd’hui?

Je ne crois pas que l’histoire nous donne des leçons, en revanche, elle nous permet de nous libérer en partie du «poids très lourd de la tradition de toutes les générations mortes qui pèse sur le cerveau des vivants», comme dit Marx dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte.

En premier lieu, l’histoire des trente dernières années d’existence de la FST (1950–1980) permet de réfléchir à la pratique de la démocratie syndicale. La FST était un syndicat formellement démocratique: on vote beaucoup, on s’exprime beaucoup dans la presse syndicale. Malgré cela, la direction du syndicat n’entend pas le mécontentement des typographes qualifié·es. En outre, c’est une démocratie faible, car elle exclut les auxiliaires, les apprenti·es. Elle est fondée sur le monopole de la qualification.

En deuxième lieu, précisément, l’histoire de la FST attire l’attention sur les rapports complexes qui se nouent autour de la qualification et des statuts.

Dans les services publics, aujourd’hui, c’est une question cruciale, il me semble. Dans les mouvements récents, on observe une défense sectorielle – on défend le service public, comme la FST pouvait affirmer défendre les arts graphiques – qui dissimule de violentes inégalités parmi les salarié·es du secteur et aussi avec les salarié·es du para-public, du secteur associatif ou des prestataires de services. Ces inégalités sont souvent fondées sur la qualification, mesurée par les titres scolaires ou par les échelles de classification internes des employeur·ses.

Le courant oppositionnel au sein de la FST défendait l’inclusion des auxiliaires (non-qualifié·es) et des salarié·es périphérique des imprimeries dans un syndicat d’industrie, ce que la FST refusait pour protéger le statut des qualifié·es. Mais comment faire cohabiter ces différentes positions, aux intérêts parfois antagonistes, dans la lutte syndicale? C’est une question qui reste encore complètement ouverte aujourd’hui, il me semble.

Propos recueillis par Clément Bindschaedler

Références citées ou évoquées dans l’entretien

Braverman Harry, Travail et capitalisme monopoliste: la dégradation du travail au XXe siècle, Paris, Les éditions sociales, [1re édition anglaise 1974] 2023.

Cockburn Cynthia, Brothers: male dominance and technological change, New ed, London, Pluto Press, 1991.

Gorz André, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Paris, Seuil, 1964.

Grob Leo, Bevor die Fabriken schließen: Arbeit und Management bei Alusuisse (1960–1991), 1re édition, Göttingen, Böhlau Verlag Köln, 2024.

Jarrige François, «Le mauvais genre de la machine: les ouvriers du livre et la composition mécanique (France, Angleterre 1840–1880)», Revue d’histoire moderne & contemporaine 54 (1), 2007, pp. 193 221.

Mandel Ernest, «Pour le contrôle ouvrier», Cahiers de la gauche socialiste et révolutionnaire, 1967.

Maruani Margaret, Nicole Chantal et Rossi Dominique, Deux plombs deux mesures, Grève au Clavier enchaîné, Rapport CNAM/IRES/CFDT, 1984.

Panzieri Raniero, «Sull’uso capitalistico delle macchine nel neocapitalismo», Quaderni rossi (1), 1961, pp. 53 72.

Trentin Bruno, «Les syndicats italiens et le progrès technique», Sociologie du travail 4 (2), 1962, pp. 105 122.

Roediger David R., Class, race, and Marxism, London, Verso, 2017.

Roediger David R., The wages of whiteness: race and the making of the American working class, London, Verso, 2007.

Vallotton François, «L’introduction des “collègues de fer” ou la mécanisation négociée des imprimeries helvétiques (1880–1914)», Prométhée déchaîné: technologies, culture et société helvétique à la Belle Époque, Les Annuelles 11, 2008, Antipodes, pp. 121 145.

Frédéric Deshusses, L’adieu au plomb: La Fédération suisse des typographes et le changement technique 1945-1980, Lausanne-Genève, éd. d’En Bas et Archives contestataires, 2024

Frédéric Deshusses, L’adieu au plomb: La Fédération suisse des typographes et le changement technique 1945-1980, Lausanne-Genève, éd. d’En Bas et Archives contestataires, 2024