Des conditions de travail bien peu «protégées»

Certaines institutions tirent d’importants profits du travail et de la présence de leurs résident·es handicapé·es. Un système peu contrôlé où l’État délègue sans réellement surveiller, favorise les abus structurels et la dissimulation de conditions de travail inadmissibles. Malick Reinhardt nous détaille cet univers.

Comment se passe le travail dans les ateliers protégés? Les structures qui tiennent ces ateliers font-elles du profit?

Il y a une grosse opacité sur tout ce système, mais évidemment que les institutions font du profit. D’abord parce que certains produits fabriqués en institution sont ensuite vendus à des entreprises. Typiquement, les personnes handicapées font parfois des attaches de ski, des meubles, des produits «d’artisanat» comme des bougies qui sont ensuite vendus dans les marchés de Noël, etc.

Où va l’argent généré par leur achat? On ne sait pas trop. Le plus pervers dans cette affaire, c’est qu’une personne handicapée, juste par sa présence dans l’institution, est une source de revenus pour cette dernière parce que l’État fournit des subventions selon un système précis de classification des handicaps et des besoins qui en découlent.

Le système de dotation fonctionne par forfaits théoriques. Mais dans la réalité du terrain, si une institution fonctionne en sous-effectif ou «optimise» ses plannings par rapport à la dotation prévue, l’excédent budgétaire reste dans la structure. C’est là que réside le biais: la gestion financière prime parfois sur la qualité réelle de l’encadrement promis.

Perdre un·e résident·e, c’est perdre une subvention. Même si ce sont souvent des fondations à but non lucratif, elles obéissent à une logique économique de remplissage implacable pour couvrir leurs charges fixes. Sans «clients» pour occuper les lits ou les ateliers, la structure s’effondre.

Il est néanmoins difficile de mesurer le profit en chiffres précis. Prenons par exemple une situation: mon frère Nathan, qui vit avec une déficience intellectuelle certaine, et dont le salaire mensuel symbolique de cinq francs prévu par son atelier protégé avait brièvement défrayé la chronique il y a deux ans, a fabriqué des bougies qui ont ensuite été vendues sur un marché de Noël. Mais il n’a jamais touché un centime supplémentaire sur la vente. Le profit qui a été fait sur ces bougies – on parle de produits étiquetés «artisanaux» avec les prix qui vont avec – a été très probablement été entièrement capté par l’institution, mais il n’y a pas de preuve.

Puisque les institutions, la plupart du temps, ne sont pas des associations [ce sont souvent des fondations, ndlr], elles n’ont pas l’obligation de dévoiler leurs comptes, leurs rapports d’activités, etc. C’est donc difficile de calculer le profit exact qui est fait sur la vente des produits fabriqués en atelier. Mais compte tenu du fait que les coûts sont nuls, le retour sur investissement est forcément positif.

Et il faut encore distinguer deux niveaux d’ateliers protégés. Il y a les ateliers protégés à visée occupationnelle, comme celui où Nathan a travaillé, où on estime que c’est du travail qui n’a aucune «visée de rentabilité», entre guillemets parce que les bougies de Nathan ont quand même été vendues et que sa seule présence rapporte de l’argent à l’institution comme expliqué plus tôt. Mais ça veut dire qu’on n’attend pas de Nathan qu’il soit rentable.

Il y a d’autre part des ateliers protégés à visées «semi-productives». Dans ces derniers, on attend des résident·es qu’iels fassent un effort, qu’iels fournissent un service, qui va être vendu ou acheté par un externe, par une entreprise, etc. Par exemple, ça peut être un atelier protégé qui fait du design et qui vend des sites web mais qui est encadré par des éducateur·ices, par des maître·sses socioprofessionnel·les du handicap, etc. Et là, si l’employé·e arrive en retard, s’iel ne travaille pas, ou s’iel est inadéquat·e pour son poste, iel pourrait être viré·e.

Mais la limite entre travail et non-travail n’est pas définie. C’est à l’appréciation de l’institution et cela aboutit à une différence de traitement drastique selon les individus et les institutions. Les personnes les mieux payées en ateliers protégés, qui pourraient travailler sur le marché du travail ordinaire avec des tâches de secrétariat, de saisie de données, etc. atteignent deux à trois francs de l’heure. Peut-être qu’une personne a déjà touché cinq francs de l’heure, mais c’est exceptionnel.

Existe-t-il des moyens étatiques pour surveiller ces institutions et lever ponctuellement cette opacité?

Chaque canton a des inspecteur·ices des écoles et institutions spécialisées. Toutefois, il y a une sorte de complaisance entre les inspecteur·ices et les institutions, c’est-à-dire un échange de bons procédés. L’État n’a pas envie d’avoir à s’occuper des personnes handicapées et paye donc les institutions pour s’en débarrasser. Malgré son devoir de neutralité envers les institutions, et donc de protection des personnes résidantes, l’État a tout intérêt à ne pas se mêler de potentiels dysfonctionnements. De plus, les institutions font tout pour dissimuler les cas de maltraitance. Les inspections sont la plupart du temps agendées et annoncées, c’est rarement une surprise. Plus facile pour préparer coquettement les lieux!

Les résident·es sont rarement interrogé·es par les inspecteur·ices. Les seules personnes qui répondent aux questions sont les directeur·ices ou les cadres éducateur·ices. La parole des résident·es est souvent discréditée sous prétexte de handicap mental, de délire, de colère, etc. Cette complaisance étatique a été documentée même en son sein. Le scandale de maltraitance de personnes autistes au foyer de Mancy à Genève a impliqué tous les niveaux de l’État et s’est déroulé dans un foyer géré par l’office médico-pédagogique (OMP), et donc par l’État de Genève. La situation était connue, mais l’État a préféré fermer les yeux puisque l’échange de bons procédés tenait toujours. Vous prenez les cas compliqués qu’on n’a pas envie de gérer et tant pis si ça entraîne quelques dysfonctionnements.

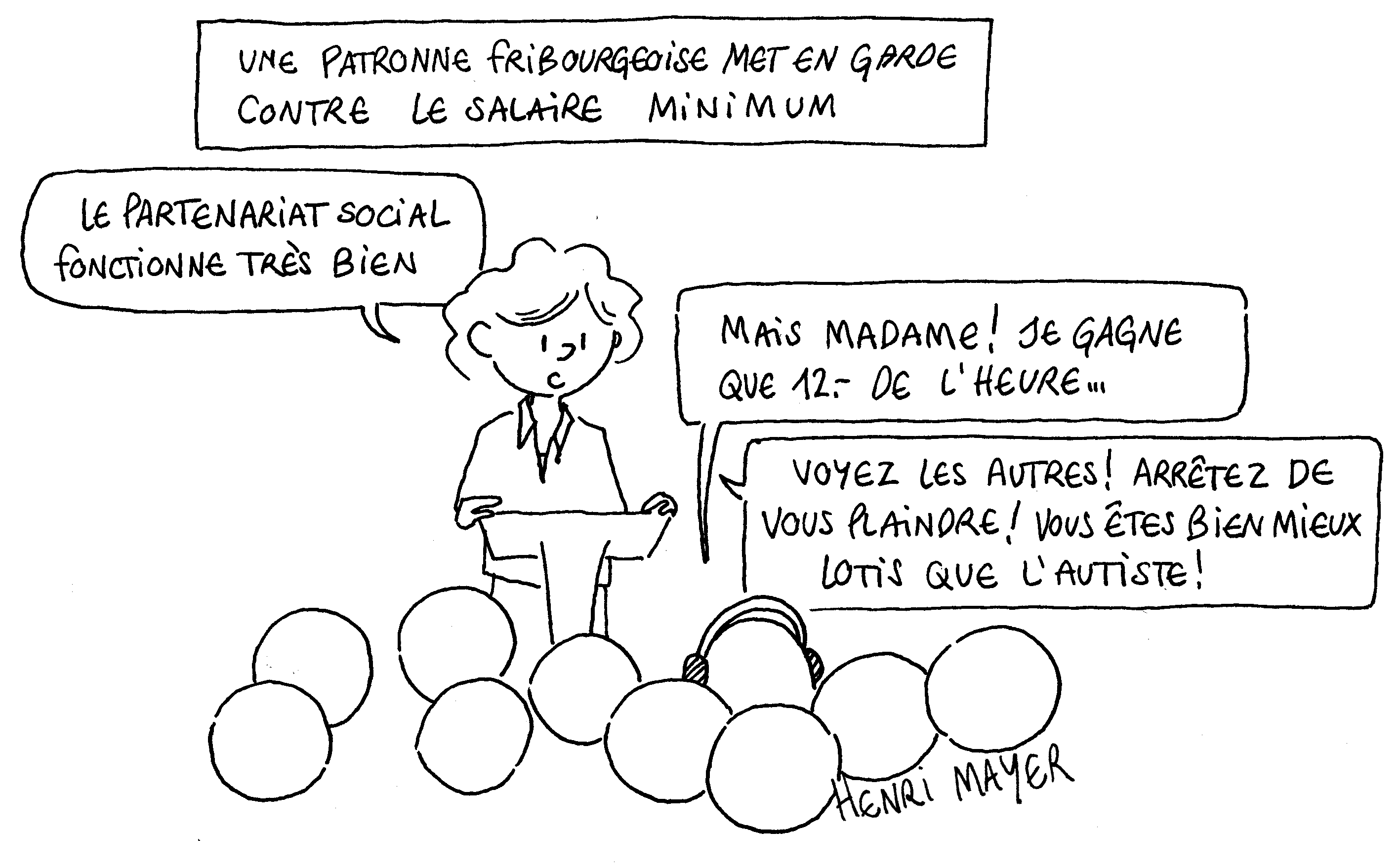

En France, de nombreux abus ont été documentés dans des lieux de travail similaires à nos ateliers protégés suisses. Là-bas, certains syndicats, dont la CGT, ont pu à certaines occasions s’emparer de cette problématique et tenter de protéger les travailleur·ses handicapé·es. En Suisse (romande tout du moins), aucune lutte syndicale qui implique des personnes handicapées n’existe. Comment expliques-tu cette disparité?

On n’aime pas beaucoup les syndicats en Suisse. On a plutôt fonctionné à la paix du travail et au lobbying politique légalisé.

En France, malgré une situation très difficile pour les personnes handicapées, j’ai l’impression qu’on est un peu plus sorti d’une vision, unique, du handicap comme une thématique «spécialisée» que seuls des professionnel·les formé·es dans le domaine peuvent gérer. En Suisse, on est encore totalement dans cette vision.

Personnellement, pour mon frère Nathan, j’avais contacté certains syndicats en leur demandant pourquoi ils ne le défendaient pas: «Ah, mais vous voyez, nous ne sommes pas formés pour le handicap, on ne sait pas comment s’y prendre, comment le défendre».

Pourtant Nathan est un employé comme un autre, il est sous contrat, il travaille huit heures par jour et il est sous-payé. Pourquoi est-ce que vous ne le défendez pas? La réponse: «Oui mais vous voyez, il est en institution, et puis on ne sait pas trop, etc. ».

Existe-t-il un droit du travail spécifique pour les personnes handicapées?

Non. Pour les personnes sans handicap, il est déjà quasi inexistant et favorise les employeur·ses plutôt que les employé·es. En Suisse, la seule loi fédérale qui parle de handicap, c’est la LHand, sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées. Elle date de 2004 et n’a jamais subi de révision de fond depuis. Il y a actuellement un projet de révision mais ça fait plus de 20 ans que la situation est immobile.

La société, elle, a évolué. La LHand a réglé l’aspect «pratique», j’entends par là l’accessibilité, elle a légiféré sur la largeur des portes, la hauteur des poignées, des interrupteurs, etc. Mais tout l’aspect «social» n’a pas été légiféré. Elle ne parle pas d’inclusion professionnelle au-delà des entités publiques de l’État. Le domaine privé n’a aucune obligation en termes d’inclusion professionnelle. Les ateliers protégés ne sont pas inclus non plus dans la LHand. En fait, on ne sait pas trop si c’est du travail ou si c’est considéré comme de la prestation sociale.

La fédération Inclusion Handicap a publié le chiffre de 26%, concernant le taux de personnes handicapées ayant subi des discriminations ou des violences sur leur lieu de travail (marché du travail normal). De quel genre d’actes et de situations s’agit-il?

C’est un chiffre avec lequel il faut être très prudent. L’Office fédéral de la statistique (OFS) estime que 73% des personnes handicapées en Suisse travaillent (2023). C’est beaucoup moins que les personnes sans handicap – quasi 84%, soit 10 points d’écart. Au premier abord, on peut se dire qu’un taux d’emploi à 73% pour les personnes handicapées, c’est déjà pas mal finalement. Mais, en réalité, ce taux est un fourre-tout statistique. L’OFS inclut ici toute personne déclarant une limitation, même légère ou temporaire. Cela mélange des personnes ayant un simple mal de dos chronique et travaillant sans aide, avec des personnes en situation de handicap lourd. Ce chiffre lisse la réalité et invisibilise l’exclusion massive des personnes aux handicaps plus sévères ou stigmatisés.

Pour les 26% de discriminations et violences, ça peut commencer avec la discrimination à l’embauche. Il ressort de façon systémique des témoignages, autant en Suisse qu’en France, que lors de la première étape de l’embauche (CV, lettre de motivation, premier téléphone, etc.), si la personne ne parle pas de son handicap, elle ne rencontre pas de problème. On la considère comme une candidature normale qui peut enthousiasmer, qui peut susciter une volonté d’embauche exprimée. Une fois arrivé à l’entretien d’embauche, en fauteuil roulant par exemple, le comportement change. Tout d’un coup, ça ne va plus, une autre personne avec un meilleur dossier a été trouvée. Avant que le fauteuil n’apparaisse, la personne avait pu être considérée comme la perle rare. Au moment où la personne se présente spontanément à l’entretien en fauteuil sans avoir prévenu de sa situation, c’est considéré comme un problème. On en revient à ce même schéma de dévaluation des compétences des personnes handicapées.

Les compétences de la personne handicapée, tant qu’elles sont attribuées à une personne valide par l’employeur·se, sont très valorisées. Au moment où la composante handicap rentre dans l’équation, elle perd ses qualités. Le handicap vient tout effacer et recomposer. Ça entraine, pour beaucoup de personnes touchées par un handicap «invisible», une dissimulation de leur condition pour éviter la discrimination. Elles ont peur pour leur emploi. Mais de ce fait, rien n’est mis en place pour adapter le travail à leur condition.

Les personnes handicapées se retrouvent à devoir surcompenser pour leurs difficultés. Mais ça les entraine droit dans le mur. Elles se retrouvent finalement à l’AI à 50 ans plutôt qu’à l’AVS à 66. Parce que toute leur vie, elles ont surcompensé, se sont tuées à la tâche pour dissimuler leur handicap.

Finalement, les employeur·ses peuvent aussi refuser l’embauche en arguant la non-adéquation des lieux de travail à la personne handicapée, alors même que l’AI peut financer des aménagements dans le monde professionnel. Mais les entreprises ne cherchent pas à entrer en matière, éliminent le dossier directement. Tout ça nous amène au taux énorme de 26% de violences/discriminations.

Propos recueillis par Clément Bindschaedler

Malick Reinhardt anime l’excellent blog Couper l’herbe sous les roues ↗︎