Aide à mourir

Questionner l’évidence progressiste

En mai 2025, la «loi fin de vie» a été adoptée par l’Assemblée nationale française. Saluée comme une avancée progressiste, cette annonce a pourtant été largement critiquée par les milieux antivalidistes. Ces voix dissidentes, largement ignorées, tirent la sonnette d’alarme alors que les conditions matérielles d’existence des personnes handicapées françaises empirent.

Entretien avec un·e membre de la Commission antivalidisme du NPA.

En France, la séquence politique de la loi fin de vie a permis l’émergence d’un front d’opposition antivalidiste. Cette critique, basée sur les conditions matérielles d’existence et le validisme ambiant de nos sociétés, s’étend, pour de nombreux·ses militant·es antivalidistes, à un refus du principe même de l’aide à mourir.

En Suisse, les conditions de vie des personnes handicapées et le système de santé sont (un peu) moins sinistrés qu’en France. De même, l’euthanasie est interdite en Suisse – le geste létal doit être effectué par la personne elle-même.

Cet entretien se veut une première contribution pour penser ces questions, qui ne sont pas problématisées dans nos rangs. L’aide à mourir ne peut être seulement appréhendée comme un droit individuel, mais doit prendre en compte les conditions matérielles de sa réalisation. (réd.)

Peux-tu faire un peu un historique de la loi fin de vie, notamment de ce qui existait précédemment en France et de la séquence politique de mai 2024 puis mai 2025?

En France, la loi fin de vie regroupe l’euthanasie proprement dite, lorsqu’une personne donne la mort à une autre par un acte médical, et le suicide assisté, lorsque la personne effectue elle-même le geste létal.

Aujourd’hui, ni l’un ni l’autre ne sont autorisés et sont donc répréhensibles pénalement. Pour autant, deux lois, introduites en 2005 et 2016, avaient déjà introduits certaines dispositions pour coller à la réalité des soins.

La loi Léonetti (2005) est celle qui a apporté de nouveaux principes dont celui de «l’interdiction de l’acharnement déraisonnable», communément appelé «acharnement thérapeutique», qui consiste à interdire les situations où les traitements médicaux n’ont pour effet que de maintenir artificiellement la vie, par exemple une personne dans le coma dépassé (mort cérébrale).

Cette loi a notamment légiféré les services de soins palliatifs en imposant plusieurs critères qualitatifs pour être reconnus comme tels. Par exemple, le droit à l’accompagnement stipule que chaque service de soin palliatif doit avoir rattaché à lui un service de bénévoles formé·es à l’accompagnement, à l’écoute active, et ce, dans une perspective de neutralité.

Elles sont là précisément pour faire en sorte que les personnes en soins palliatifs, pour lesquelles il n’y a plus d’espoir curatif, puissent être accompagnées hors de leur contexte personnel, qui peut être très souffrant en fin de vie, mais aussi hors du contexte médicalisant, soignant ou encore psychologisant.

En principe, ce sont des services où les chambres sont individuelles, où il doit y avoir tant d’infirmier·es par lit (plus que les autres services).

L’idée, c’est que les personnes puissent avoir en permanence accès à quelqu’un. Inversement, les familles, elles, peuvent être prises en charge par le personnel soignant, puisqu’elles traversent une période difficile et remplie d’émotions contradictoires.

La loi a aussi encadré la prise en charge de la douleur, qui doit respecter toute une série d’étapes. Il y a un encadrement strict de la formation obligatoire pour les médecins, les infirmiers·ères et même, dans une certaine mesure, les aides-soignant·es. Ces personnes doivent être formées à la prise en charge physiologique de la douleur, à savoir ce qu’on peut faire en termes de pharmacopée, mais aussi à la prise en charge psychologique.

Il existe tout un tas de choses non médicamenteuses que l’on peut proposer à une personne en souffrance, comme l’écoute de musique par exemple. Évidemment, ce genre de proposition peut être extrêmement malvenue si elle est faite alors que la personne est en pleine crise de douleur…

Être formé·e à la prise en charge de la douleur, c’est connaître les différentes pistes de prise en charge et leur pertinence en fonction de la situation de la personne.

Finalement, il y a l’étape ultime de la sédation profonde. Lorsque, à priori, on ne peut plus rien faire pour soulager les douleurs d’une personne, on peut lui proposer de la plonger dans le coma, via une dose puissante de sédatif. Dans ces cas, la personne s’endort et ne ressent plus rien, avec une certaine probabilité qu’elle ne se réveille jamais, puisqu’elle est déjà en fin de vie. Si la personne accepte cette possibilité, soit elle décède au cours de cette sédation, soit ça n’est pas le cas et, quand elle se réveille, elle peut à nouveau choisir. Elle peut aussi faire le choix, en fonction des circonstances, de rester consciente 24 à 48 heures, puisqu’elle sait qu’elle ne survivra pas à une deuxième sédation, et utiliser cette période pour faire ses adieux à ses proches. Cela permet cet aller–retour et l’organisation du temps de la fin de vie.

Ce sont des services qui nécessitent énormément de moyens humains mais aussi matériels, puisqu’on va «lâcher du lest» afin de rendre cette période la moins douloureuse possible. Contrairement à un service classique où on va par exemple interdire l’alcool, faire des régimes sans sel, etc., en soins palliatifs les personnes peuvent avoir des demandes particulières.

De même, dans certains services, des partenariats associatifs permettent de faire entrer des animaux. À l’hôpital de Calais, il y a un cheval qu’on fait rentrer dans les services pour aller voir les mourant·es. On peut faire entrer l’animal de compagnie d’un·e patient·e durant la journée. On essaie aussi de mettre ces services dans des espaces agréables, pas au centre d’une zone industrielle.

Mais tout cela c’est sur le papier. Aujourd’hui des vrais services de soins palliatifs, ça n’existe presque plus. Du fait de leurs coûts élevés, ces services sont en train de dépérir et on leur substitue l’arnaque les «lits de soins palliatifs». Ces «lits» se situent dans des services normaux, mais on y a assigné des infirmier·es, du personnel et au moins un·e médecin formés aux soins palliatifs. Tout l’aspect du «cadre palliatif» est donc perdu.

L’autre problème, c’est que les hôpitaux sont aux abois en termes budgétaires et s’autogèrent financièrement. Cette situation crée un «trafic» pour «créer» des lits qui consiste à placer des patient·es dans des services qui n’ont rien à voir avec leur pathologie simplement pour ne pas les mettre dehors. C’est le sort d’une partie de ces «lits palliatifs». Pour les lits qui restent, les médecins formés en soins palliatifs sont surchargés et doivent s’occuper d’énormément de personnes à la fois et, suivant la région, dans plusieurs hôpitaux différents. Donc physiquement, le·a médecin·e ne pourra pas être présent auprès de tous·tes ses patient·es, ce qui crée des problèmes pour la prise en charge de la douleur lorsque iel est absent·e, alors même que c’est une population qui en souffre particulièrement.

C’est dans ce contexte sinistré qu’en 2023, la Convention citoyenne sur la fin de vie a abouti à deux propositions de lois. L’une porte sur la mise en place et l’encadrement de l’aide active à mourir afin de la légaliser. L’autre est censée renforcer et améliorer l’accès aux soins palliatifs. Le 27 mai 2025, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, ces deux projets de loi. La loi est maintenant en attente d’examen par le Sénat, qui a annoncé qu’il se pencherait dessus dès janvier 2026.

La commission antivalidisme du NPA a publié un texte le 29 mai 2025 pour s’opposer à la loi fin de vie. Peux-tu expliquer votre argumentaire?

Notre argumentaire repose sur deux points distincts mais néanmoins intimement liés: les conditions de vie matérielles indignes des personnes handicapées d’une part, le validisme et la dévaluation sociétale des vies handicapées d’autre part.

Pour reprendre les mots de notre prise de position au sein du NPA: «nous pensons que la loi instaurant le droit au suicide assisté et à l’euthanasie créera mécaniquement une pression sociale sur la population handicapée, à choisir la mort plutôt qu’une vie indigne. Mais pas indigne par essence, indigne parce qu’on n’a pas donné les moyens d’une vie digne».

La société d’aujourd’hui est encore pleinement pétrie, structurée par le validisme. L’exclusion se joue en termes matériels mais aussi en termes relationnels. Les personnes valides nous rejettent. On fait peur, on dégoûte par nos corps ou nos esprits. Ou tout simplement, notre souffrance effraie les gens, qui pensent qu’iels ne pourraient jamais la supporter, préfèrent ne pas penser que ça pourrait leur arriver un jour. Au mieux, on nous fait des sourires compatissants, on nous prend pour des enfants, on nous fait la charité en quelque sorte.

C’est une image forte, mais c’est comme le pigeon mourant au bord de la route, le geste correct, c’est de lui faire un coup du lapin quoi. On nous traite de la même manière.

Symboliquement, cette loi signifie qu’au niveau sociétal on s’accorde sur le fait que certaines vies ne valent pas la peine d’être vécues. Les gens ne réalisent pas la violence que ça représente. Et cette dévaluation des vies invalides est banale, elle se retrouve partout.

Quels sont les soutiens et les oppositions à ces lois ?

Au niveau des soutiens, ça traverse l’échiquier politique d’un bout à l’autre. Également pour les oppositions. Le soutien de l’aide active à mourir, est très transpartisan. Même certaines voix de l’extrême droite ont voté pour ce texte.

Au niveau des oppositions, on a tout de suite en tête l’image des cathos traditionnels, parce qu’historiquement ces groupes s’y sont opposés, mais ils ne représentent pas tant de gens que ça. Maintenant, et depuis quelques années, on commence à avoir une opposition de gauche et de la gauche radicale, non seulement à cette loi, mais à l’idée même d’aide active à mourir, en tout cas dans le contexte français actuel.

Pour citer quelques exemples, Révolution Permanente et l’Union Communiste Libertaire et le collectif féministe NousToutes se sont notamment opposés à cette loi. La gauche parlementaire, est par contre quasi unanimement favorable. Il y a eu quelques prises de position rares de députés PCF et un député PS en opposition, mais c’est marginal.

Tu établis un lien entre la position majoritaire de la gauche à l’Assemblée nationale et le manque de représentation des personnes concernées…

Il y a effectivement un manque flagrant de représentation. Le seul député en situation de handicap à gauche (de manière visible tout du moins), c’est l’écologiste Sébastien Peytavie. Et au-delà du manque de représentation, il existe un validisme décomplexé à l’Assemblée nationale. Ce député avait, par exemple, déposé plainte après avoir découvert qu’il faisait l’objet d’insultes gravissimes par l’extrême droite, de menaces sur fond d’allusion à l’action T4 (le programme d’euthanasie des personnes handicapées en Allemagne nazie).

Mais de fait, on sent dans les discours, notamment des député·es de gauche, la position «banale» du soutien à l’aide active à mourir, qui se retrouve également, de manière ultra majoritaire, dans la population.

Cette position, c’est celle de la personne qui a peur, qui se projette, la personne qui a par exemple déjà vécu la mort d’un·e proche dans des conditions terribles parce que l’hôpital public est ce qu’il est.

Mais même si l’hôpital public était en pleine forme, cela resterait difficile de voir partir un·e proche puisque la mort peut, malheureusement, être moche.

Ce ressenti, cette première émotion, est normale. Il est normal d’avoir de la peine, d’être choqué·e de voir une personne aimée perdre la quasi-totalité de ses capacités, de ses fonctions. C’est normal. Mais on ne trouve pas normal que leur positionnement politique provienne d’une émotion, d’une peur, d’une expérience qu’il est évident que ces gens-là n’ont pas faite elleux-mêmes.

L’expérience directe de la douleur traumatisante, physique ou psychique, la perte de ses fonctions et la dépendance ne transparait pas dans leur discours. C’est tout l’inverse. Leurs mots sont révélateurs de la méconnaissance de ces expériences.

L’un de fondements de l’opposition à la loi et celle de la Commission antivalidiste du NPA est la condition matérielle des personnes handicapées. Peux-tu nous expliquer le fonctionnement du système d’aides pour personnes handicapées? Permet-il de vivre dignement?

Malheureusement, absolument pas. Les personnes handicapées, ou qui ont des troubles de santé très invalidants, n’ont, actuellement, pas les moyens de vivre correctement. Leurs conditions de vie ne sont souvent pas dignes.

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), l’aide prévue pour les personnes handicapées, est, à taux plein, inférieure au seuil de pauvreté. Ainsi, si une personne n’a pas d’autres ressources que l’AAH, les aides la placent mathématiquement dans la précarité.

De plus, obtenir ces aides est un chemin de croix. Pour les personnes qui peuvent travailler quelques heures par semaine, mais pas plus, l’obtention est extrêmement difficile. Il en est de même pour les prestations ou services d’aide au quotidien.

Par ailleurs, la France, dans son ensemble, est totalement inaccessible. Pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), les rampes, trottoirs larges et praticables, etc. constituent plus l’exception que la règle dans le bâti français.

De plus, les personnes handicapées sont souvent éloignées de l’emploi, et donc également isolées de ce côté-là.

L’inaccessibilité physique, le manque de moyens financiers et logistiques empêchent les personnes en situation d’handicap d’accéder aux lieux de socialisation, à la vie culturelle, à la représentation politique, à la citoyenneté. Autant de choses considérées comme essentielles à l’épanouissement. Mais souvent nous n’avons même pas accès au minimum vital: s’alimenter suffisamment et correctement.

Peux-tu expliquer le parcours à suivre pour obtenir l’Allocation AAH, et ses difficultés?

Ce sont des réalités très diverses. La première différence est celle des handicaps de naissance et des handicaps acquis. Néanmoins, ces catégories sont poreuses, dans le sens où on peut naître avec un handicap mais n’obtenir un diagnostic que bien plus tard dans la vie. Mais pour reprendre cette typologie, le scénario le plus «simple» c’est le handicap de naissance sans ambiguïté. Dans ces cas, le suivi médical et administratif commence dès la naissance. Les parents peuvent demander une allocation enfant handicapé, un congé ou un temps de travail aménagé.

Les handicaps acquis peuvent en revanche arriver à n’importe quel moment de la vie. Pour les handicaps extrêmement envahissants, invalidants, il est un peu plus facile d’obtenir ses droits (même si rien n’est jamais garanti!). La constance de ton état, de ton diagnostic, l’absence de perspectives d’améliorations vont renforcer ton dossier.

Dans tous les cas, une fois que le handicap est là, les personnes se heurtent aux multiples problèmes d’exclusion que j’ai détaillé plus tôt. Souvent, les personnes handicapées sont également sorties du système scolaire pour aller en institutions spécialisées. Pour certaines personnes, leurs vies se déroulent entièrement à la marge de la société, constamment séparées du monde valide. Leur seul contact est avec d’autres personnes handicapées ou des professionnel·les.

Une fois les droits reconnus, leur obtention reste difficile. Par exemple, une personne peut avoir droit à une aide humaine mais habiter dans un désert médico-social. S’il n’y pas de services, la reconnaissance des droits ne sert à rien. Et lorsqu’il en existe, ils peuvent être surchargés, ce qui impacte négativement les prestations. Le manque de personnel crée aussi des situations compliquées. Lorsque tu ne t’entends pas bien avec ton auxiliaire, ou pire s’il y a de la maltraitance, on se retrouve dans une situation type: «ça ou rien»… Il faut souvent faire des procès aux Maisons départementale des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir ses droits.

Ces situations sont très courantes pour les personnes qui ont un handicap acquis. La logique des MDPH consiste à dire «si tu as vécu jusque-là sans aides ni allocations, pourquoi tu en aurais besoin maintenant?» Si le handicap a toujours été là, comment la personne a fait jusque-là? Elle devrait être morte… Tout sera utilisé contre la personne. Il y a une obsession du maintien dans le travail.

Quelle est la tendance actuelle en ce qui concerne les aides?

Les coupes dans les services publics n’épargnent pas ceux du handicap. Les MDPH et les Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), qui s’occupent d’évaluer les dossiers, manquent de moyens humains comme financiers. Les délais de traitement des dossiers deviennent insensés et vont varier entre six mois et un peu plus d’un an. Dans certains départements, les délais montent jusqu’à deux ans. Et cela concerne des allocations pour les moyens de subsistance: des questions de vie ou de mort.

Le manque de moyens financiers fait que les MDPH ont moins d’argent à distribuer ce qui rend le processus d’attribution arbitraire. C’est extrêmement violent de recevoir une réponse négative, qui affirme que tu es valide, que ton handicap ne t’empêche pas de travailler, alors que les personnes sont au bord du gouffre.

Ça crée une incitation à «blinder» les dossiers. Les personnes handicapées demandent à leurs médecins de mettre dans leur dossier absolument tous leurs symptômes et d’insister sur ces derniers. Il faut raconter sa vie dans les détails les plus intimes.

Dernière violence, mais pas des moindres, les dossiers doivent contenir un «projet de vie». Ce dernier avait été pensé de manière «progressiste». C’est-à-dire que l’accompagnement et les droits devaient coller aux aspirations spécifiques de chaque personne. D’où l’utilité de savoir ce que la personne avait comme objectifs de vie. Mais c’est devenu une arme, un moyen de flicage. Il faut faire attention à chaque déclaration.

Pour reprendre mon propre exemple, je suis dans un dilemme par rapport à mon envie de passer les concours pour faire de la recherche au CNRS. Si je le dis comme ça, on va me rétorquer que j’ai de l’ambition et que je vais bien, et que je n’ai pas besoin d’aides. Je vais être obligé d’en faire des caisses et des caisses de contexte à côté. On ne sait jamais ce qui pourra être utilisé contre nous.

Dans la même veine, si une personne handicapée habite en couple, elle va devoir justifier pourquoi elle demande des aides extérieures. Mais peut-être, et c’est bien compréhensible, que la personne handicapée n’a pas envie que son·a conjoint·e devienne son auxiliaire de vie. Il faut toujours plus détailler sa vie, expliquer son mode de fonctionnement quotidien. Pour beaucoup de personnes, comme moi, les pathologies sont évolutives (pas forcément dégénératives). Ce qui signifie que je ne sais pas dans quel état je serai à l’avance. Des douleurs peuvent subsister pendant 15 ans puis disparaître ou bien au contraire apparaître là où elles n’existaient pas. Mon état de santé est fondamentalement imprévisible, mais la société et les institutions du handicap ne fonctionnent pas dans ce genre de temporalité.

Ce processus est-il unique ou est-ce que les personnes handicapées sont ré-évaluées à intervalles réguliers?

En fonction du taux d’invalidité reconnu, l’AAH peut être attribuée à vie, mais plus souvent et comme dans mon cas, pour une durée de 5 ou 10 ans. À la fin de la période, il faut recommencer le processus de demande, remettre en jeu ses droits. C’est une source de stress immense.

L’administration utilise également des algorithmes anti-fraude qui ont des biais validistes. Le système fonctionne ainsi: Les droits d’une personne sont ouverts par une commission spécialisée – les CDAPH cités plus tôt … qui est elle-même rattachée à une MDPH qui gère ses propres finances. Mais le versement des aides est effectué par la Caisse d’allocations familiales (CAF). Et la CAF, cela a été documenté par Médiapart, utilise un algorithme qui cible démesurément les personnes seules, étrangères, racisées et handicapées. Puisque les personnes handicapées sont souvent seules, le biais est redoublé (et encore plus pour les personnes étrangères et/ou racisées également handicapées). J’en ai moi-même fait les frais…

Lorsqu’il y a une suspicion de fraude, quelle que soit la somme (si minime soit-elle), les allocations sont gelées. Il faut ensuite se battre pour obtenir rapidement un rendez-vous avec la CAF pour minimiser la période pendant laquelle les aides sont suspendues. Une fois chez la CAF, cette dernière effectue un calcul, auquel les personnes n’ont pas accès, et établit une somme de trop-perçu. Souvent ce sont de petites sommes, comme 5 ou 10 euros par mois, mais perçu sur des longues périodes (2 à 3 ans par exemple), ce qui correspond à une grosse somme à la fin. Même si ce trop-perçu est dû à une erreur de la CAF, elle le récupère quand même. Les personnes peuvent donc se retrouver tout à coup avec 700 euros de dettes alors qu’elles vivent déjà sous le seuil de pauvreté.

Dans un aspect plus symbolique ou culturel, comment sont généralement représentées les personnes handicapées? Comment cets représentations influencent vos vécus?

Il existe un peu deux pôles opposés en termes de représentation. Soit les personnes handicapées sont misérables, soit elles sont des super-héros·ïnes, à l’image des athlètes paralympiques. Chaque pôle a ses expressions.

La phrase «à ta place je me tuerais», beaucoup de personnes handicapées l’ont entendu. [L’animateur télé] Michel Drucker avait par exemple discuté à la télévision d’un passage de son livre où il affirmait «Hors de question que je puisse me réveiller avec des handicaps. […] Plutôt mourir que me réveiller sans pouvoir pratiquer mon métier.»

Et accolé à cette image de misère, de conditions impossibles il y a l’héroïsation des personnes handicapées qui subissent ces conditions et «tiennent bon». J’ai déjà pu entendre ça dans la bouche d’un ami, c’est des images, des idées répandues. Dans tous les cas, les personnes handicapées ne peuvent pas être normales.

Cette idée de résilience, de force, ça crée l’impression qu’on ne veut pas mourir parce qu’on est des personnes hors normes. Et cette idée, non seulement marginalise, mais elle est complètement fausse. La vérité, c’est que les personnes handicapées souffrent.

Il y a un moment de désespoir qu’on traverse tous et toutes, où on réalise qu’il n’y a pas de limite à la souffrance en réalité. Que la fameuse échelle sur 10 est une abstraction, qu’en réalité, il n’y a pas de limite, de «10». On peut creuser les abimes de la douleur des jours, des semaines, des mois.

C’est terrible jusqu’à quel point on peut souffrir sans avoir envie ou d’être capable de mettre fin à ses jours. Et cette obstination, elle est banale. Et oui c’est terrible, mais comment est-ce qu’on gère ça collectivement? On essaye de faire quelque chose, ou est-ce qu’on élimine les gens qui nous rappellent cet état de fait? Je ne suis pas une héroïne, aidez-moi à moins souffrir, soyez présents. Un héros ce n’est pas humain et les personnes handicapées sont déshumanisées par ces discours.

Au-delà de la simple douleur, il y a aussi la question des fonctions. Elle peut souvent être thématisée dans le style de: «moi si je peux plus baiser… », mais elle touche généralement à l’intimité et au besoin d’aide pour des actes de la vie quotidienne, comme se nettoyer.

C’est lorsqu’on touche à l’intimité que le malaise et le tabou s’installent. Pourtant, c’est lorsqu’il n’y pas de gêne entre la personne handicapée et son aidant·e que ces choses sont moins difficiles à vivre. Être entièrement pris en charge physiquement, ça infantilise, on se sent comme un bébé. Dépendre d’un·e autre pour manger, faire ses besoins, se nettoyer ça crée une grande vulnérabilité.

Sans relation de confiance, ces tâches deviennent insupportables. Il faut briser ce tabou, normaliser cette relation d’aide. Une personne dans des vêtements ou des draps souillées, ce n’est pas une affaire d’État, ça arrive tous les jours.

La seule réponse possible c’est l’aide. On ne va pas laisser une personne dans cet état. Entendre dans la bouche d’un·e aidant·e: «Moi, si je me fais dessus, je préfère mourir», c’est dévastateur. On réalise que les personnes ne sont pas sincères, qu’elles nous voient comme des monstres ou des bébés. Pouvoir se sentir digne malgré une aide dans l’intimité ça passe par la non-infantilisation.

Plus généralement, ces situations exacerbent les représentations sociales de ce qui constitue une personne, un être humain ou un adulte. La dépendance que les personnes handicapées vivent souligne le fait qu’on valorise l’autonomie et que cette dernière est un critère pour être considéré adulte, pour être pris·e au sérieux.

Les enfants par exemple n’ont pas voix au chapitre dans nos sociétés, leur parole est dévaluée, leur ressenti nié. C’est la même chose derrière l’infantilisation des personnes handicapées. N’étant pas autonomes, nos paroles comptent moins, notre volonté n’est pas celle d’un adulte.

Que change, qualitativement, l’introduction de l’aide à mourir pour les personnes handicapées qui souffrent et qui pourraient vouloir «en finir»?

Je connais personnellement des personnes qui luttent contre l’introduction de cette législation en France mais qui sont en train de préparer des dossiers pour une euthanasie active en Belgique.

Et un point essentiel à comprendre avec ces situations, c’est que les personnes handicapées, souvent, «pourraient» se suicider chez elles. Elles ont à disposition des produits, des médicaments puissants qui permettent de faire une overdose, mais il leur manque «l’impulsion suicidaire», la mise en acte. L’euthanasie active représente un moyen de pallier ce manque.

Est-ce qu’on trouve satisfaisant, au niveau sociétal, que les personnes puissent économiser un peu et se faire euthanasier en Belgique, et bientôt en France, alors que leur santé mentale est mise à mal par la société, qu’elles ont peur de perdre leur allocation, qu’elles ont des conditions de vie indignes, etc… ?

Fondamentalement, on est nombreux·ses à se demander ce qu’il se passera, avec l’ouverture de l’aide à mourir, lorsqu’on aura perdu courage et qu’on serait tenté·es d’y faire appel.

Le bilan des pays ayant déjà adopté une législation similaire est-il inquiétant selon vous?

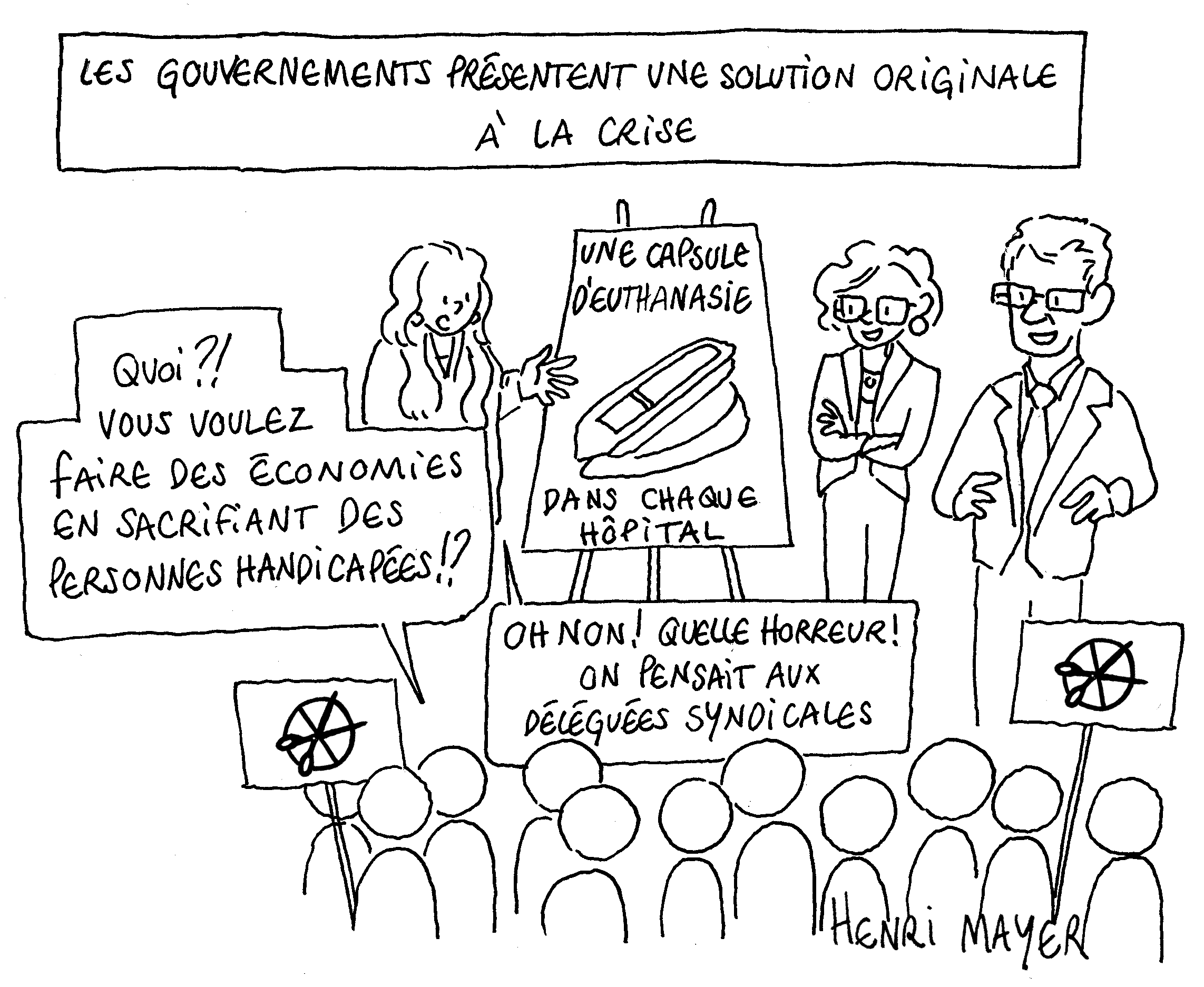

Le premier point qui nous semble préoccupant, c’est la quantification des économies permises par l’aide à mourir. Certains pays, comme le Canada, l’ont fait ouvertement, mais tous les pays capitalistes avec une telle législation, qu’ils le reconnaissent ou pas, ont déjà fait le calcul de rentabilité. Et la réponse c’est qu’évidemment c’est rentable. L’euthanasie coûte beaucoup moins cher que des soins non curatifs. En creux, il y a la question de savoir si des gestes qui ne peuvent pas guérir en valent le coup.

Aux Pays-Bas, il a fallu moins de cinq ans pour que l’aide active à mourir s’ouvre à de nouvelles catégories de personnes: personnes handicapées, personnes dépressives chroniques. Le seul critère de la maladie psychique permet d’y accéder. Et ce fait pose quand même une vraie question épistémologique puisque la prise en charge de la dépression est censée être attentive aux idées suicidaires. En ouvrant l’aide active à mourir à ces personnes, on les exclue, de fait, des politiques de prévention du suicide.

Par ailleurs, il y a aussi la question des pressions extérieures imposées aux personnes pour qu’elles choisissent cette solution. On a énormément de témoignages de militant·es antivalidistes canadien·es pour lesquel·les un espoir de guérison est faible ou dans des termes longs et complexes. Et lorsque ces personnes vont consulter pour demander de l’aide à vivre, elles se voient proposer une aide à mourir…

Des personnes n’ont jamais exprimé une volonté suicidaire et se voient ainsi renvoyer au visage la possibilité du suicide. Et cette évolution d’ouverture à de nouvelles catégories et de proposition de recours à tout bout de champ, elle semble fréquente après l’adoption de lois pour le suicide assisté.

Les personnes françaises qui font des demandes à l’étranger pour une aide active à mourir abandonnent le processus, dans l’immense majorité des cas, lorsqu’elles obtiennent une vraie place en soins palliatifs. Le fait que c’est le manque de lits dans des services de soins palliatifs qui poussent les personnes vers l’aide à mourir devrait quand même nous questionner.

Par ailleurs, les personnes qui font ces demandes sont, en majorité, en contact quotidien ou quasi-quotidien avec le milieu hospitalier. Lorsque des personnes, avec les mêmes maladies chroniques, sont prises en charge chez elles, elles demandent beaucoup moins l’aide à mourir. Quand on ajoute à ça le fait, bien documenté, que le milieu médical et hospitalier est stigmatisant, on peut se demander si ce n’est pas ce dernier qui crée les conditions du recours à l’aide à mourir

Sans même parler des pressions directes, les biais validistes pèsent énormément sur les individus. Lorsqu’on regarde les raisons avancées par les personnes pour une demande d’aide active à mourir, dans 80 à 90% des cas, il est exprimé par la personne qu’elle ne veut pas devenir un poids pour ses proches. On ne veut pas déranger, on préfère soulager les autres en partant.

Si le tabou autour de la dépendance diminuait et que les services médicaux étaient enfin investis, est-ce que les personnes se sentiraient encore un poids?

Alors que la santé mentale des personnes handicapées est structurellement mise à mal par la société, qu’elles sont systématiquement stigmatisées et dévaluées, qu’elles ont peur de perdre leur allocation, qu’elles sont structurellement coupées de ce qui est considéré essentiel à une vie qui vaut la peine d’être vécue: ami·exs, loisirs, travail, on leur ouvre une «porte de sortie» qui permet de faire des économies…

Des personnes qui n’auraient pas fait le choix de mourir pourraient le faire avec la légalisation de l’euthanasie. Et ce choix n’exprimerait en aucun cas une liberté personnelle, mais bien une souffrance structurellement entretenue.

Certaines personnalités comme Sarah Piazza & Isabelle Marin, autrices d’un livre en opposition à l’aide à mourir estiment que cette pratique est injustifiable quel que soit le contexte, qu’en est-il de la Commission antivalidiste du NPA?

Notre position c’est que dans une société capitaliste, c’est injustifiable. Puisque le capitalisme organise et repose sur une hiérarchie des existences et des vies, on ne pourra jamais avoir de conditions satisfaisantes dans un tel système.

Nous, les personnes handicapées (mais aussi les personnes âgées, en fin de vie), vivons des vies improductives qui en ressortent forcément dévaluées.

Dans le cas où nous serions sortis d’un tel système, j’ai de la peine à imaginer…

De toute façon, même si l’on réussissait à vivre dans un système différent où une vraie liberté individuelle existe, les mentalités seraient toujours marquées par des siècles, des millénaires de validisme. Ce n’est pas une possibilité actuellement et poserait encore des questions si le cadre changeait.

Propos recueillis par Clément Bindschaedler