Politiser le handicap

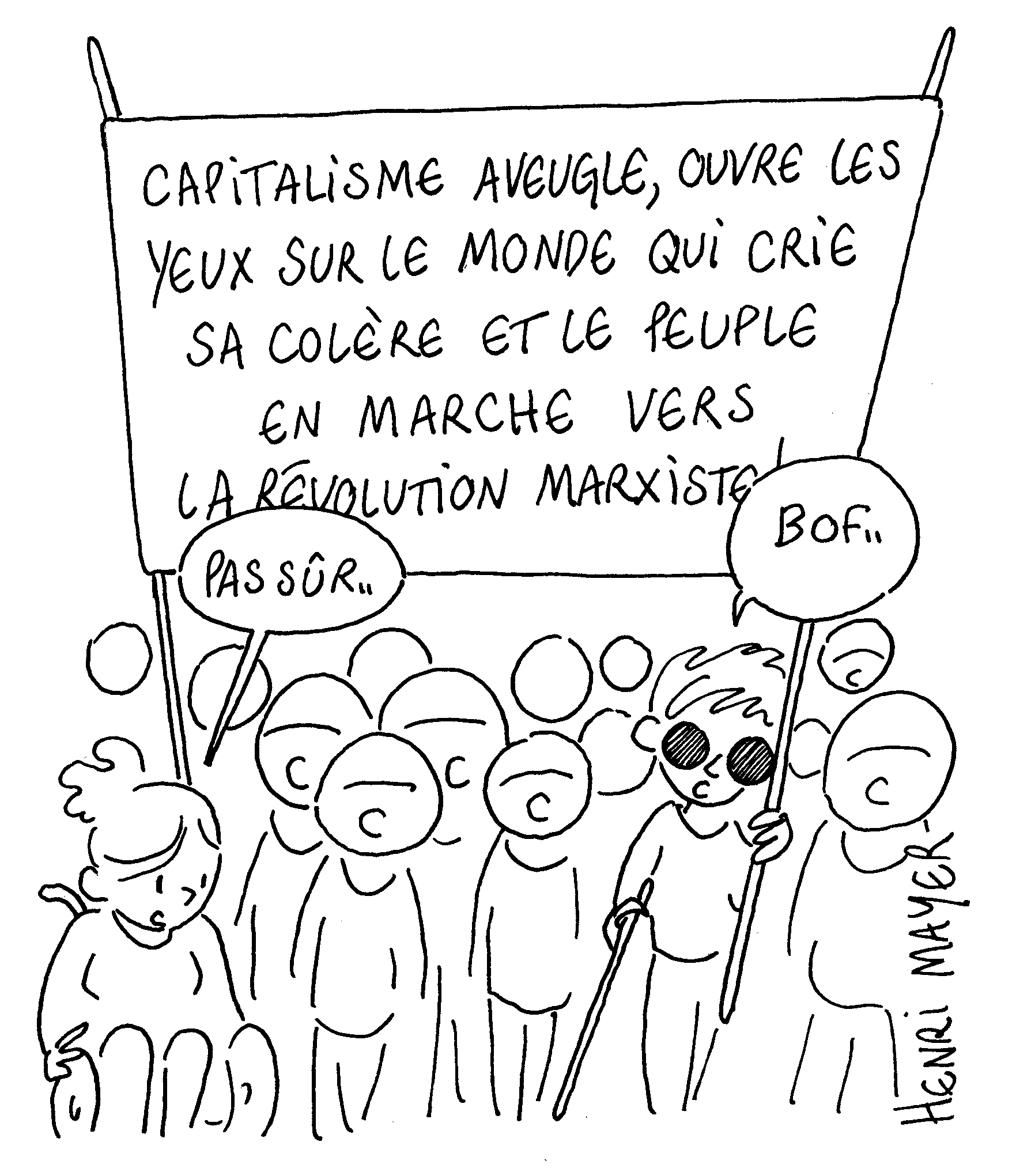

En tant que système social de domination des personnes handicapées, le validisme structure en profondeur nos sociétés. Pourtant, il reste largement absent des priorités et/ou réflexions de la gauche. Cette absence est particulièrement visible en Suisse romande.

Dans le journal solidaritéS, le terme apparaît de façon sporadique, presque toujours au détour d’un autre sujet. Rares sont les moments où le validisme est traité comme phénomène politique en soi.

Le domaine «militant» du handicap en Suisse (romande tout du moins) est en grande majorité investi par le milieu associatif. Celui-ci effectue un travail essentiel au maintien et à l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, mais sa perspective politique reste institutionnelle et non anticapitaliste, ni même syndicale – comme c’est par exemple le cas en France.

À l’échelle internationale, cette marginalisation se retrouve également au sein de la Quatrième Internationale, dont solidaritéS fait partie, qui ne dispose à ce jour d’aucun texte de référence sur la question. Les interventions sur le sujet restent fragmentaires: analyses de politiques publiques (notamment budgétaires), dénonciations ponctuelles d’abus institutionnels, ou prises de position en solidarité avec des mobilisations locales. On ne trouve aucune reconnaissance politique du validisme comme un rapport social structurant, analysé avec la même rigueur systématique que le patriarcat, le racisme ou le capitalisme.

Alors que le validisme traverse toutes nos luttes, il ne fait l’objet, dans notre organisation, d’aucune formation systématique, d’aucun discours permanent. Pour beaucoup de camarades, le terme lui-même reste difficile à définir ou à utiliser. Cette lacune théorique a des effets politiques concrets: elle invisibilise les revendications portées par les personnes handicapées, elle empêche de reconnaître les logiques validistes à l’œuvre dans nos propres pratiques militantes. L’absence de luttes structurées laisse le terrain libre à des politiques publiques toujours plus restrictives, en Suisse comme ailleurs.

Ce numéro spécial du journal se veut un début de réponse – partielle mais nécessaire – à ces manquements, avec deux objectifs.

D’une part, il s’agit de proposer des outils pour comprendre la situation suisse: les enjeux de la reconnaissance et de la prise en charge du handicap, les conditions de travail des personnes handicapées, la prévention et la réponse par les pouvoirs publics aux violences sexistes et sexuelles à l’encontre de personnes handicapées.

D’autre part, replacer ces dynamiques dans une perspective internationale et théorique, afin de nourrir une approche matérialiste de l’antivalidisme : analyser les rapports sociaux qui produisent le handicap, interroger l’organisation capitaliste du travail et des corps, et comprendre comment le validisme se combine avec les autres rapports de domination.

Prendre l’antivalidisme au sérieux signifie enfin se donner les moyens de transformer nos pratiques. Cela implique de reconnaître que le validisme n’est pas un angle secondaire, mais une dimension fondamentale de la réalité sociale.

Ce numéro spécial est un premier pas dans cette direction. D’autres devront suivre.

Clément Bindschaedler Antoine Dubiau