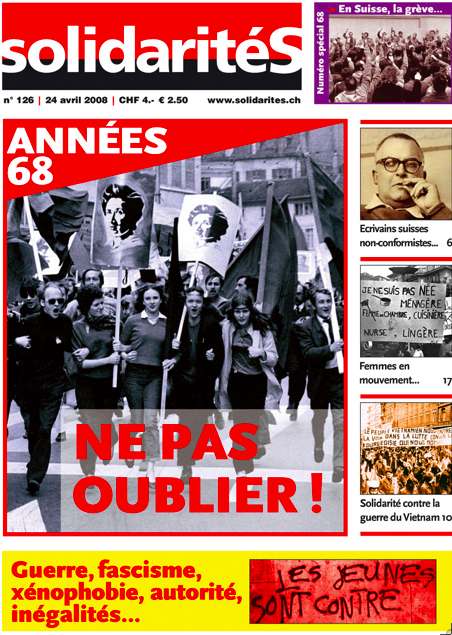

Du Fantoche à la Révolution des Œillets

Du Fantoche à la Révolution des illets

Nen

déplaise à ceux qui voudraient liquider lhéritage des mouvements de

1968, il ne se passe pas un jour sans quun événement ne vienne

commémorer le 40e anniversaire du printemps protestataire. Bien quelle

nait pas été le théâtre de révoltes dune ampleur comparable à celle

des pays voisins, la Suisse nest pas restée à lécart dun mouvement

qui a revêtu des aspects divers.

Ainsi, alors même que les

étudiant-e-s français battaient les pavés du Quartier latin, quelques

artistes contestataires romands arpentaient la scène suisse et

regardaient vers le Portugal. Feuilletons ici le livret dune «pièce»

de solidarité internationale en trois actes, qui a marqué le cycle de

contestation de 68, ainsi que la mémoire de nombreux-euses militant-e-s.

Premier acte: Le fantoche colonialiste

Cest

en avril 1968 que le Chant du fantoche lusitanien, pièce de Peter

Weiss, est présentée pour la première fois en langue française, à

Genève. Créée par le Théâtre de lAtelier et mise en scène par François

Rochaix, cette satire critique, avec force et ironie, la dictature

colonialiste portugaise et ridiculise celui qui la dirige depuis une

quarantaine dannées, Salazar. Dressant un réquisitoire précis et

implacable, Weiss y dénonce la répression dans la métropole, les

massacres perpétrés contre les opposants dans les colonies, ainsi que

lexploitation des populations et des ressources africaines, en

particulier de lAngola. La complicité de lEglise, des Etats

occidentaux et de lOTAN est également montrée du doigt.

La

conception du Fantoche a exigé de la troupe un sérieux travail de

documentation. Le résultat est éloquent: encensée par la presse

helvétique, la pièce est un grand succès et fait une tournée remarquée

en Suisse romande, puis en Belgique et en Algérie. Le Portugal

salazariste sinsurge, quant à lui, contre cet affront qui met à ses

yeux en cause la neutralité helvétique. Cependant, ni la virulence des

attaques de la presse de Lisbonne ni les pressions de la diplomatie

portugaise nobtiennent la censure de la pièce. Sinscrivant dans le

nouveau théâtre engagé, le Fantoche a contribué à sensibiliser

lopinion publique à la plus vieille dictature dEurope occidentale et

à la situation de ses colonies africaines, en lutte pour leur

libération.

Deuxième acte: La manifestation du Comptoir

Il

faut dire que dans la Suisse des années 60, le Portugal apparaît

marginal et largement méconnu. Contrairement aux communautés espagnole

et italienne, la diaspora portugaise est encore peu nombreuse et le

travail politique de quelques exilé-e-s et immigré-e-s ne suffit pas à

créer un vaste mouvement de solidarité avec les opposants au

salazarisme. Il est vrai que le terrain de la solidarité internationale

est déjà passablement occupé par les mobilisations contre la guerre du

Vietnam ou les campagnes contre divers régimes racistes ou dictatoriaux

(Espagne, Grèce, Afrique du Sud, Iran, Brésil, etc.). Dans ce contexte,

lintérêt que lopposition portugaise à la dictature et les luttes de

libération dans ses colonies suscitent auprès du mouvement

internationaliste suisse est relativement tardif. Il nen sera pourtant

pas moins notable, en particulier lorsque le Portugal est linvité

dhonneur du Comptoir suisse en 1973.

La présence du régime

salazariste à Lausanne engendre en effet une grande mobilisation –

largement unitaire – des forces de gauche. Se rattachant à des

filiations politiques très diverses (gauche radicale, gauche

parlementaire, groupes tiers-mondistes, pacifistes, associations

dimmigrés), ces formations lancent une campagne qui condamne

vigoureusement la dictature portugaise et le régime colonial et qui

népargne pas non plus les autorités suisses. Le 8 septembre 1973, une

manifestation massive de plusieurs milliers de personnes marche sur

Beaulieu. Sous la pression de la foule, les imposantes grilles

sécroulent et le Comptoir est pris dassaut par les manifestant-e-s.

Sensuit un violent affrontement avec la police, qui procède à de

nombreuses arrestations. Les procès des militant-e-s arrêtés aboutiront

finalement à un non-lieu, car entre-temps, la Révolution des illets

aura renversé le régime autoritaire portugais.

Troisième acte: La Révolution portugaise

De

fait, le 24 avril 1974, un coup dEtat dofficiers progressistes

renverse la dictature, en même temps quil ouvre la voie dune

révolution. Pendant une année et demie, le Portugal connaît un

bouleversement socio-économique dune portée et dune radicalité

inconnues en Europe occidentale au cours de la deuxième moitié du 20e

siècle. Les mouvements sociaux occupent les maisons vides et les

terres, créent des coopératives et expérimentent le contrôle ouvrier et

lautogestion. De son côté, lEtat portugais lance des campagnes

dalphabétisation, impose la nationalisation des banques et des

assurances et démantèle lempire colonial. En Suisse, les organisations

issues de 68 suivent cette évolution de près.

Des comités de

soutien à la Révolution portugaise sont créés, tandis que de

nombreux-euses Suisses-ses se rendent au Portugal en 1974 et 1975 pour

«voir la Révolution» ou même y participer. Moins dun an après

lécrasement brutal de la «voie chilienne vers le socialisme» par un

coup dEtat militaire sanglant, le Portugal développe un processus

politique et social original. Cette fois, cest au sein même du

Mouvement des forces armées (MFA), qui détient en grande partie le

pouvoir et doù se dégage la figure dOtelo de Carvalho, que saffirme

un courant socialiste. Lors de lautomne 1975, le serment du drapeau

dun régiment soutient par exemple: «Nous, soldats, [

] jurons de nous

tenir toujours aux côtés du peuple, au service de la classe ouvrière,

des paysans et du peuple qui travaille. Nous jurons de lutter de toutes

nos forces, [

] contre le fascisme, contre limpérialisme, pour la

démocratie et le pouvoir du peuple, pour la victoire de la révolution

socialiste.»

La Révolution ne fait toutefois pas long feu. Le 25

novembre 1975, un coup de force déléments dits modérés vient briser

lélan progressiste et entamer une lente contre-révolution. Dès lors,

la rhétorique et les pratiques socialisantes laissent la place à une

transition démocratique qui accepte pleinement les règles du

capitalisme. Au-delà du contexte lusitanien, léchec de la Révolution

portugaise sonne le glas dune rupture sociale radicale en Europe.

Cest peut-être bien à Lisbonne, après un bref éclair, que le rideau

est tombé finalement sur les espoirs révolutionnaires de la génération

contestataire de 68.