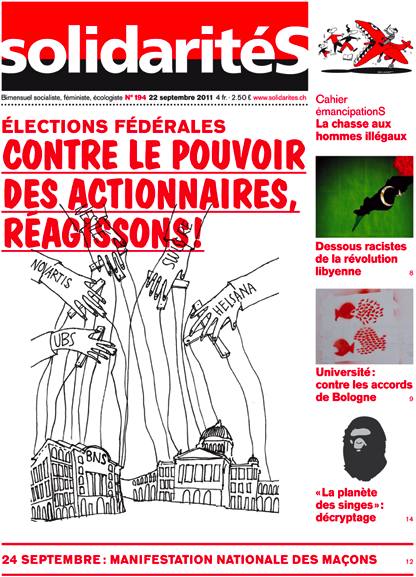

Les Universités européennes et la logique de la concurrence quantitative

Les Universités européennes et la logique de la concurrence quantitative

Dans un article paru en mai dernier

sur Mediapart, Claude Calame, directeur détudes à

lÉcole des hautes études en sciences sociales,

dénonce la soumission de lUniversité aux

« grands principes de léconomie de

marché et de la pensée

néo-libérale », organisée au niveau

européen par le « processus de

Bologne ».

On se souvient sans doute de la déclaration tranchante faite par

Nicolas Sarkozy à lintention des lectrices et des

lecteurs de 20 Minutes en date du 4 avril 2007 :

« Les Universités auront davantage dargent

pour créer des filières dans linformatique, dans

les mathématiques, dans les sciences économiques. Le

plaisir de la connaissance est formidable, mais lÉtat

doit se préoccuper dabord de la réussite

professionnelle des jeunes ». Quant au

développement des connaissances universitaires, cette

déclaration présidentielle, dans sa suffisance et avec

ses contradictions, savère nêtre que la

version abrégée et populiste de ce que lon

dénomme, à Bruxelles, la « stratégie

de Lisbonne ».

Un système universitaire européen remodelé

Le 25 mai 1998, à loccasion dun colloque

organisé à la Sorbonne pour célébrer le

800e anniversaire de lUniversité de Paris, se

réunissaient les quatre Ministres de lenseignement

supérieur dAllemagne, dItalie, de la

Grande-Bretagne et de la France. Dun commun accord, les quatre

responsables politiques décidaient :

de favoriser les échanges interuniversitaires,

de faire converger les systèmes universitaires concernés,

de définir par conséquent des niveaux de référence communs.

À la suite de cette première intention

ministérielle, une conférence réunit en juin 1999

à Bologne les ministres de léducation

supérieure de 29 pays européens. La rencontre conduit

à ladoption de la « Déclaration de

Bologne », engageant ce qui est devenu le

« processus de Bologne ». Le système

de convergence et déchanges interuniversitaires

prévu à la rencontre de la Sorbonne est envisagé

en termes fondamentalement quantitatifs :

architecture universitaire en trois grades : bachelor

master doctorat (on appréciera les

dénominations anglos-saxonnes ; on a de justesse

échappé au PhD) ; assortis de chiffres

contraignants : 3 + 2 + 3 ans;

mise en place dun système de

« crédits » ECTS (European credit

transfer and accumulation system);

organisation des études en semestres et en unités denseignement.

Ainsi, « lECTS garantit la

reconnaissance académique des études à

létranger ; il permet de capitaliser

(sic !) des crédits et de les transférer

(

) ; le système entraîne aussi plus de

souplesse et de flexibilité ». Le système de

Bologne sinscrit donc dans une logique purement quantitative,

dans une logique daccumulation dunités

interchangeables ; rien nest dit jusquici quant

à lévaluation de la qualité du travail

correspondant de ces unités, dans un système

destiné à favoriser la sacro-sainte flexibilité.

Pas besoin dêtre un marxiste dogmatique pour constater

quà la valeur dusage on a définitivement

substitué la valeur déchange.

On laura compris : ce sont

désormais les grands principes de léconomie de

marché et de la pensée néo-libérale qui

doivent modeler le système universitaire européen, par

laccumulation de profits chiffrés et dans cette mesure

capitalisables, par la logique dun échange mercantile

généralisé, par le respect du principe de la

concurrence (non faussée…) dans la flexibilité, par la

promotion de la compétitivité, cest-à-dire,

en définitive, du rendement. On croirait lire le

bréviaire de lOCDE ou le catéchisme qui

préside à la « libéralisation des

marchés » imposée par lOMC.

Léconomie de marché de la connaissance

Quant aux contenus, ils ne sont à vrai dire pas

épargnés dans un système qui semble se limiter

à imposer une architecture unifiée, susceptible de

promouvoir la quantification. En effet, en mars 2000 le Conseil de

lEurope se réunissait en séance extraordinaire

à Lisbonne pour élaborer et définir une

« Europe de linnovation et de la

connaissance ». De fait, ces propositions quant à

la production de savoirs « innovants »,

à stimuler dans lEurope du XXIe siècle, donnent

à la fois un nouveau contexte idéologique et un contenu

académique à lharmonisation universitaire

engagée par le « processus de

Bologne ».

Repris sous le titre « Une

société de linformation pour la croissance et

lemploi » et désormais adossé au

« programme-cadre pour la compétitivité et

linnovation adopté pour la période

2007-2013 » (CIP), ce projet de développement des

TIC (soit les technologies de linformation et de la

communication) vise à favoriser

« linnovation et lesprit

dentreprise ». Il est entièrement soumis

à la logique économiste du marché et au

productivisme qui lui est attaché : il sagit

dabord de « promouvoir

lemploi ». Cet objectif revient à solliciter

une croissance économique fondée sur le profit. Sous le

couvert de « développement durable »

et d « adoption de sources

dénergie nouvelle et renouvelable », il

implique lexploitation aussi bien des ressources naturelles

extractives que de ce quon dénomme désormais les

« ressources humaines » ; on soumettra

du même coup les secondes au même régime que les

premières. En effet, dans cette

« eEurope », laccent sera mis autant

sur « laccroissement de la productivité

économique » que sur

« lamélioration de la qualité et

laccessibilité des services » (au profit des

citoyens de lEurope). But général de

lopération : faire des Européens (au

masculin

) des « acteurs de léconomie

de la connaissance », dans la perspective dun

« individualisme concurrentiel »

(re-sic !). Désormais, en relation avec son contenu, la

connaissance est subordonnée à léconomie

(de marché), et la production des savoirs doit répondre

au critère de la compétitivité. Dans la

« stratégie de Lisbonne » on

privilégiera donc les savoirs

« utiles ».

Quant à lorganisation universitaire

qui en découle, la communication du Conseil de lEurope du

20 avril 2005 recommande :

une « réforme » de la

« gouvernance » des Universités quant

à la gestion du personnel et des ressources, selon des

critères allant dans le sens dune efficacité de

fonctionnement accrue ;

lassouplissement du « cadre

réglementaire » pour permettre aux dirigeants

dUniversité « dentreprendre de

véritables réformes (!) et de prendre des

décisions stratégiques ».

Politiques de gouvernances entrepreneuriales

Ni lenseignement, ni la recherche universitaires

néchapperont désormais à la

« culture de lévaluation ». La

qualité fait un retour en force, mais en termes doctrinaires de

management : « benchmarking » et

« total quality management », soit la

référenciation des techniques de gestion des concurrents

et leaders dans la branche, et la « qualité

totale » par lexploitation sans faille des

ressources humaines (voyez la gestion de France-Telecom par Orange).

Sur le plan européen cette volonté de gouvernance

entrepreneuriale sest traduite par la création à

Bruxelles, en été 2008, dun Registre

européen des agences de garantie de la qualité.

Explicitement mise au service du « processus de

Bologne », cette institution non lucrative a pour but de

centraliser les données et de coordonner le travail des agences

de qualité et daccréditation que met peu à

peu sur pied chacun des 46 pays ayant désormais souscrit aux

normes bolognaises. En France même, cette volonté

sest traduite par la création en 2006 de lAERES,

soit lAgence dévaluation de la recherche et de

lenseignement supérieur ; cette énorme

organisation est censée porter un intérêt

particulier à la « politique

qualité » des établissements, en accord avec

les recommandations et les décisions européennes

activées dans le cadre du processus de Bologne. Cerise sur le

gâteau : le « Programme on Institutional

Management in Higher Education » de lOCDE

dont la conférence générale de septembre 2010

avait pour thème « faire plus avec

moins » (dans un monde en mutation profonde)

Vers luniversité SARL

Luniversité européenne idéale sera donc

soumise, du point de vue de son organisation, aux règles du

management économique, marqué par les slogans de

lefficacité, de la bonne gouvernance, de la

compétitivité, de la flexibilité, de

lexploitation des ressources (naturelles et humaines), de la

synergie, de la convergence, etc. Et du point de vue du

développement des savoirs, elle sera orientée vers les

technologies par les moyens de linformatique, au profit de

léconomie. A luniversité libérale de

Wilhelm von Humboldt doit se substituer lUniversité SARL.

La conséquence en France en a été

lintroduction en force, à la faveur du régime

Sarkozy, de la LRU (Loi relative aux libertés et aux

responsabilités des universités de 2007) ; avec un

autonomie budgétaire qui transforme le président

duniversité en PDG, à la fois chef du personnel et

gérant immobilier. En Suisse, cette même volonté a

été marquée tout récemment par la

décision de transférer dès le 1er janvier 2013 le

Secrétariat dÉtat à

léducation et à la recherche du Département

fédéral de lintérieur au Département

de léconomie. De savoirs universitaires, en particulier

en sciences humaines, il nest plus question.

Claude Calame