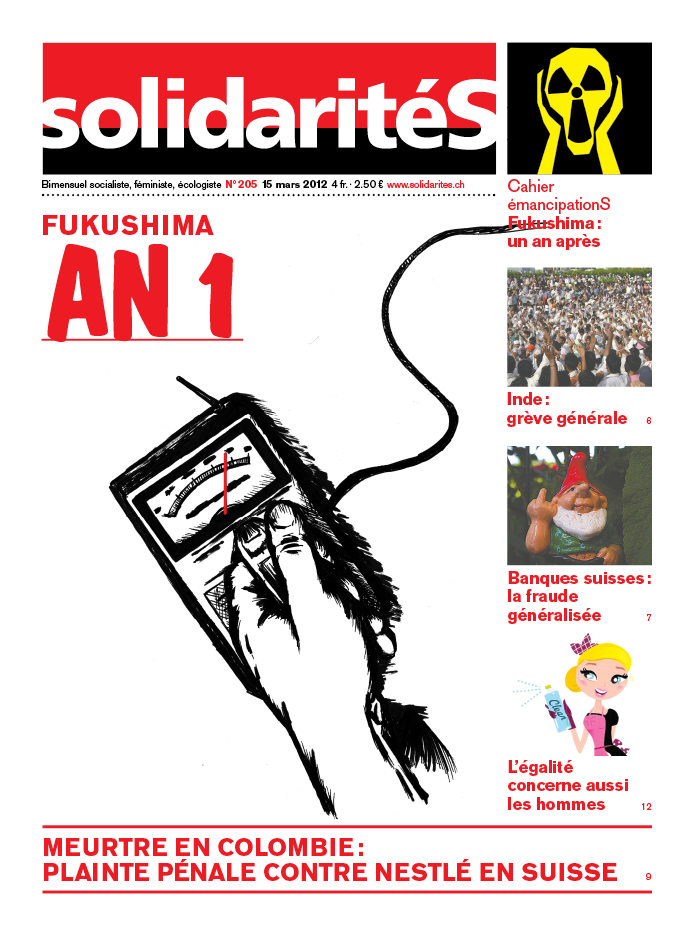

Inde

Inde : Grève générale contre le néolibéralisme

Sous cette forme, cela n’était plus arrivé depuis l’Indépendance (1947) : la très grande majorité des confédérations syndicales indiennes ont appelé le 28 février à une grève générale d’un jour, qui a vu la participation de dizaines de millions de salarié·e·s. Si le pays n’en a pas pour autant été paralysé, cette expérience unitaire, malgré ses limites, sera précieuse pour l’avenir.

|

Pour juger correctement de l’événement, il faut prendre en compte l’importance du secteur qui pouvait entrer en lutte. En Inde, les syndicats s’appuient essentiellement sur les salarié·e·s de ce que l’on appelle le « secteur organisé ». L’enquête de 2004 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) estime ainsi que ce secteur, où les travailleurs et travailleuses ont un emploi régulier, ne représente que 10 % des actifs indiens. Le reste des emplois se divise entre emplois intermittents et précarisés (30 % de « contract workers » ou « contract labourers ») et l’immense secteur informel (60 %, dont environ 60 millions d’enfants). La question de la syndicalisation du secteur informel et intermittent est cardinale pour le mouvement syndical indien. |

Une grève de privilégié·e·s ?

On est donc face à ce que l’on pourrait appeler très superficiellement une grève des travailleurs et travailleuses « privilégiés », revendiquant une meilleure protection contre l’inflation, l’introduction d’un salaire minimal, la fin des privatisations des entreprises publiques et des retraites garanties, entre autres. Mais aussi la fin du travail intermittent et la transformation de près de 50 millions de ces emplois en emplois réguliers.

Cependant, le caractère « privilégié » de ce secteur du prolétariat indien n’existe qu’en regard de l’hyperexploitation du secteur informel. Cela d’autant plus que le fait de disposer d’un emploi régulier et de droits syndicaux n’a plus rien d’évident. La menace forme tenaille : d’une part, les politiques néolibérales s’en prennent aux droits syndicaux et, d’autre part, le déclassement social menace une partie de ces salarié·e·s. Même les services publics recourent aujourd’hui de manière croissante aux emplois intermittents, à l’externalisation et à la précarisation des conditions de travail. Selon l’Internationale des services publics (IPS), les employé·e·s du gouvernement fédéral étaient 3,98 millions en 1995, ils ne sont aujourd’hui plus que 3,11 millions. 22 % des emplois réguliers ont été perdus, remplacés en bonne partie par des emplois précaires.

Ce sont les secteurs des banques et des assurances qui se sont le plus mobilisés dans cette grève. Ils ont été suivis par les dockers, les employé·e·s de la poste et des transports, mais aussi par les chauffeurs de taxi et les conducteurs de rickshaw, les mineurs du charbon et la fonction publique. Ce sont aussi prioritairement les bastions régionaux du mouvement syndical (Bengale occidental, Kerala, Tripura) qui sont entrés dans la bagarre, alors que l’effet de la grève était moins fort dans des Etats comme le Tamil Nadu, le Karnakata – à l‘exception de sa capitale Bangalore – et le Rajasthan. Si donc le mouvement n’a pas mis à genoux l’économie, il n’en reste pas moins une belle démonstration de force, malgré une répression ouverte dans certains Etats. Une démonstration qui plus est dans un cadre unitaire, même si l’unité fut entachée d’ambiguïté.

Une unité sans trop de principes

Pour parvenir à unifier le mouvement, les centrales syndicales de la gauche ne se sont pas trop compliqué la tâche. La liste des revendications a simplement été allongée au fur et à mesure des ralliements. Son caractère attrape-tout a facilité l’acquiescement des syndicats de droite et d’extrême droite, ravis d’endosser ainsi, sans trop de frais, le costume de défenseurs des travailleurs.

Par ailleurs, la grève générale a été limitée à une journée seulement. On peut penser que certaines bureaucraties syndicales l’ont plus vue comme un dérivatif pour répondre à la pression de la base que comme un véritable déclencheur d’un mouvement plus large, s’inscrivant dans la durée. Les dix-huit derniers mois ont vu les luttes sociales, les grèves, y compris avec occupation, se multiplier. La plus célèbre fut celle de milliers de travailleurs de l’usine automobile de Maruti-Suzuki, dont la lutte a débouché sur un compromis bâclé par la bureaucratie. Il lui fallait surtout empêcher que cette grève devienne l’étendard d’une révolte ouvrière plus large. Les prochains mois diront si le fractionnement et la canalisation des luttes reprendront le dessus ou si l’élan mobilisateur ébranlera plus fortement encore le sous-continent.

Daniel Süri

Un syndicalisme fractionné

|

Le syndicalisme indien est organisé en fonction de l’éventail politique de l’Union. Il est dominé par les organisations de la gauche officielle, historiquement staliniennes ou maoïstes. On décompte les principales confédérations syndicales suivantes, qui ont appelé à la grève : |

– All Indian Federation of Trade Unions (dirigée par le PCI-ML/Janashakti)

– All India Central Council of Trade Unions (dominée par le PCI-ML/Liberation)

– All India United Trade Unions Center (dirigée par le Socialist Unity Center)

– All India Trade Unions Congress (dirigée par le Parti communiste, PC)

– Center of Indian Trade Unions (contrôlée par le PCI-Marxiste)

– United Trade Unions Congress (dominée par le Revolutionnary Socialist Party).

S’y ajoute la confédération conduite par le Parti du Congrès, l’Indian National Trade Unions Congress (INTUC), qui n’appela finalement pas à la grève, après l’avoir soutenue initialement.

Il faut aussi compter en plus des milliers de syndicats indépendants, dont 5000 se sont joints à l’appel à la grève d’un jour.

En outre, la droite et l’extrême droite ont aussi leurs propres « syndicats », qui servent habituellement de briseurs de grève. Parmi eux l’Hindustan Mazdoor Sabha, dirigé par le parti nationaliste et conservateur BJP et le Bhartiya Kamgar Sena, qui suit la politique de l’extrême droite fascisante Shiv Sena.

DS