Écriture inclusive

Le masculin ne l’emportera pas!

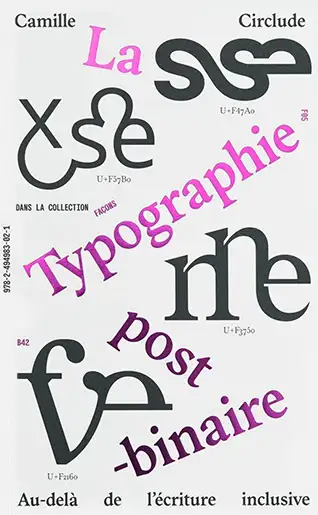

Un ouvrage esquisse les possibilités de matérialiser les existences queers, non-binaires, genderfluid, agenres et genderfuck dans la langue et l’écriture, notamment par l’outil de la typographie. Dépassons l’écriture inclusive!

«Chèr-e-s lecteur-trice-x-s attentif-ve-x-s», ça vous pique les yeux? Peut-être préféreriez-vous que nous nous adressions à vous par «chær lectaires attentiz»; ou «chol lecteuls attentix»; ou «chèr·es lecte·ur·ices attentif·ves»? Ces dernières années, plusieurs formes ont été proposées pour débinariser la langue française, au-delà de l’écriture épicène ou de l’utilisation du point médian. Le livre de læ typographe et graphiste Camille Circlude présente surtout les solutions typographiques développées en partie autour de la collective belgo-française Bye Bye Binary (BBB).

Représentations mentales

Comme le rappelle l’auteur·ice, la langue française est particulièrement genrée. Mais sa masculinisation a été renforcée par les hommes de l’Académie française dès sa création en 1635. Or, il ne fait aucun doute que la règle du «masculin fait le neutre» (Emmanuel Macron) est une fiction, car un texte ainsi rédigé évoque – c’est prouvé – un monde dans lequel les hommes sont les sujets agissants et où les femmes et les personnes non-binaires sont subordonné·ex·s, ou n’existent tout simplement pas.

Aucun projet émancipateur ne pourra s’écrire dans une langue sexiste et qui renforce la binarité de genre.

Après quelques balbutiements (usage de points, parenthèses, E capitale ou barres obliques), les milieux progressistes ont adopté le point médian pour apondre les genres masculin et féminin, notamment dans les suffixes, parfois en ajoutant un «x» pour indiquer la non-binarité. Pour rappel, votre journal préféré emploie le point médian depuis 15 ans.

Cette forme ne dépasse cependant pas de la norme binariste, les terminaisons conservant leurs origines, qui plus est en étant séparées. Il faut donc développer une langue ou une écriture spécifique pour penser en dehors de la binarité.

Post-binarité

On peut classer les formes de langages non-binaires, ou post-binaires, terme que préfère l’auteur·ice du livre, Camille Circlude, en trois catégories: l’utilisation de néologismes résultant de la contraction des flexions partielles des formes avec point médian (travailleureuse); les genres neutres développés par læ linguiste Alpheratz (travailleux ou travaillaire) ou l’Acadam développé par la collective BBB (travailleul) et le développement de polices de caractère comprenant des signes – notamment des ligatures – agglomérant les terminaisons, comme celle utilisée pour composer ce texte (variante (fork) du Poppins de Jonny Pinhorn par Eugénie Bidaut et Camille°Circlude). Ce sont ces dernières que présente La typographie post-binaire.

Les polices de caractère numérique sont des collections de signes, ce qu’on nomme les glyphes. Mais elles contiennent également du code, qui permet de substituer un ou plusieurs glyphes par un autre selon les situations. Par exemple, dans certaines polices, un f suivi d’un i seront remplacés automatiquement par la ligature fi (pour éviter la superposition du point du i au jambage supérieur du f). Ce sont ces possibilités que certain·es dessinateur·ices de caractères ont décidé d’exploiter pour inventer des ligatures inclusives ou non-binaires. Le livre contient un «inventaire des pratiques» qui détaille les différentes solutions trouvées. Intégration du point médian dans les lettres, superposition ou fusion des parties genrées des mots ou ligatures volontairement ostentatoires, les polices qui en résultent déploient une grande inventivité.

Certaines proposent des solutions pratiques, d’autres sont ouvertement bancales, «inadaptées (queer en anglais)» afin de «retourner le stigmate». Une tension entre ces deux positions traverse le livre: ces recherches doivent-elles aboutir à une norme qui faciliterait la diffusion de ces caractères ou faut-il les poursuivre inlassablement afin de multiplier les possibilités d’expression des identités de genre?

Illisible?

Les opposant·es à l’écriture inclusive se présentent souvent comme défenseur·ses des personnes qui rencontrent des difficultés de lecture. L’ancien ministre français de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a évoqué «un barrage à la transmission de notre langue, par exemple pour les élèves dyslexiques» pour… interdire l’utilisation du point médian.

Circlude évoque quelques premières études qui indiquent qu’après un temps d’adaptation, l’écriture inclusive ne pose pas d’obstacle à la lecture. Comme souvent, c’est avant tout une question d’apprentissage. Ce sont donc bien plutôt les coupes dans les budgets de l’école qui construisent les vrais barrages. Rappelons que les différents handicaps à la lecture peuvent être atténués par des moyens qui dépassent l’écriture en tant que telle : grands corps de texte, fontes optimisées, vocabulaire réduit ou rédaction en facile à lire.

La langue et l’écriture ont évolué constamment au cours de l’histoire. On n’utilise plus les caractères du protosinaïtique, le premier alphabet dont descendent tous les alphabets connus (qui, pour l’anecdote a été inventé par des travailleur·ses migrant·es). Par ailleurs, l’alphabet latin n’est pas complètement adapté à la langue française: plusieurs signes pour le même son, plein de sons qui n’ont pas de signe propre…

À nous militant·es et rédacteur·ices, à vous, cher·es lecte·ur·ices attentif·ves d’expérimenter les solutions présentées dans le livre, afin de ne plus percevoir le monde que «par les deux bouts de la lorgnette».

Niels Wehrspann

Sauf indication, les citations sont tirées du livre

Site de la collective Bye Bye Binary ↗︎

Camille Circlude, La Typographie post-binaire, au-delà de l’écriture inclusive, Montreuil, Éditions B42, 2023

Camille Circlude, La Typographie post-binaire, au-delà de l’écriture inclusive, Montreuil, Éditions B42, 2023