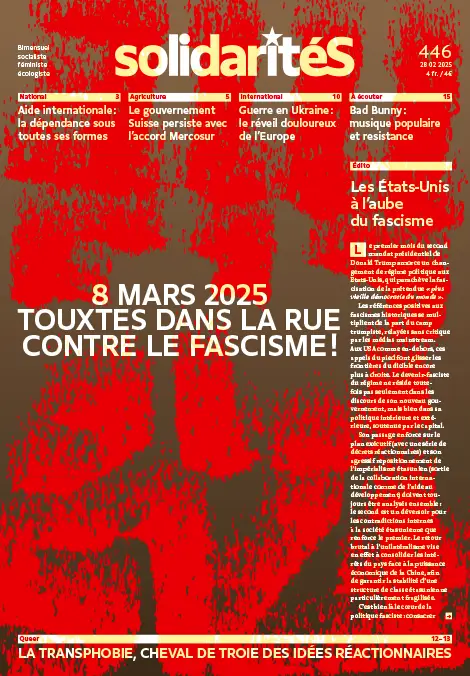

La transphobie, cheval de Troie des idées réactionnaires

Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises vouloir mettre fin à ce qu’il a appelé le «délire transgenre», au point d’utiliser une part non-négligeable de son budget de campagne pour communiquer à ce propos. Cette emphase transphobe se matérialise aujourd’hui dans une politique patriarcale et réactionnaire plus large menée par le nouvel exécutif étasunien. Entretien avec Margot Mahoudeau, autrice de La Panique woke.

Quelle place tient la transphobie dans le trumpisme?

Historiquement, l’idéologie anti-trans est relativement peu importante pour Trump. Lors de sa campagne de 2016, il n’en avait pas fait son cheval de bataille. Une fois élu, il avait certes déjà essayé de faire interdire les femmes trans dans le sport ou d’exclure les personnes trans de l’armée, mais ce n’était pas aussi central qu’aujourd’hui. Le début de la campagne 2024 n’était pas organisé autour de ce sujet non plus, mais celui-ci a subitement pris de l’importance parce que le terrain avait été préparé depuis plusieurs années par les campagnes réactionnaires contre le wokisme.

En effet, une partie du camp conservateur étasunien est véritablement obsédé par tout ce qui remet en cause l’idée patriarcale selon laquelle les hommes et les femmes seraient des créatures ontologiquement différentes, ce qui expliquerait la domination masculine. Par leur seule existence, les personnes trans vont à l’encontre de cette binarité, alors la transidentité devrait être combattue au même titre que l’homosexualité, le féminisme, etc.

Sur le plan culturel, il s’agit d’une stratégie gagnante. Il faut bien voir comment fonctionne l’antiwokisme: la transphobie joue un rôle essentiel dans les paniques morales, c’est une porte d’entrée vers le reste de l’absurdité réactionnaire.

Quelles sont les premières mesures anti-trans prises par Donald Trump depuis son investiture?

Dans le premier train de décrets qui ont été pris le jour de l’investiture à proprement parler, l’un d’entre eux dit que les États-Unis ne reconnaissent que deux sexes, masculin et féminin. Ceux-ci seraient déterminés à la conception, reprenant un argument classique du mouvement pro-vie/anti-choix. Cela signifie par exemple une suppression du marqueur de genre X sur les passeports et tous les documents produits par l’État fédéral. C’est une tentative d’effacer les changements d’état civil pour les personnes qui en avaient bénéficié.

La deuxième mesure c’était une exclusion des personnes trans de l’armée, basée sur la justification selon laquelle on ne pourrait pas être trans et sain·ex d’esprit – ouvrant alors la porte à des mesures analogues dans plein d’autres secteurs et institutions.

Une troisième politique menée réside dans la tentative d’interdiction, à l’échelle fédérale, des transitions de mineurs sous toutes leurs formes, via la maîtrise des financements. Plus récemment, il y a eu l’interdiction des femmes trans dans le sport, d’abord à l’échelle universitaire, mais de fait cela risque de se généraliser à toutes les compétitions sportives.

En plus de ces mesures explicites, d’autres n’ont pas eu besoin de décret pour être mises en œuvre. C’est notamment le cas de la suppression de la mention de la transidentité dans quasiment tous les documents officiels de l’administration fédérale. Ce que tente de faire l’administration Trump actuellement, c’est tout simplement d’interdire la transidentité dans tous les secteurs où elle a le pouvoir de le faire.

Comment expliquer la hâte avec laquelle celle-ci ont été promulguées?

Il y a trois explications principales. La première réside dans le populisme qui caractérise le trumpisme, lequel s’est jeté sur tous les sujets de panique morale depuis une dizaine d’années. Tout cela est mis en scène dans ce que Trump appelle la «révolution du bon sens». C’est une stratégie qui a relativement marché sur ce plan-là: par exemple, la politique de l’interdiction des personnes trans dans le sport est populaire à 79% selon les sondages.

La deuxième explication réside dans le maximalisme exécutif, qui favorise le gouvernement par décrets plutôt que de faire voter des lois. Cette tendance s’inscrit dans une critique plus profonde du pouvoir que détiendrait les juges, face auxquel·les il faudrait renforcer le pouvoir présidentiel.

La troisième explication, paradoxalement, réside dans la faible base de pouvoir dont dispose le trumpisme, probablement un peu plus fragile qu’on ne le pense: la majorité au Sénat n’est pas écrasante, la majorité à la Chambre des représentants non plus.

Est-ce que tu as des exemples concrets de cette manière dont la transphobie s’inscrit dans un projet réactionnaire plus général?

De manière globale, la transphobie s’inscrit dans une politique de défense du genre, comme rapport de pouvoir déguisé en réalité biologique binaire.

En France, l’exemple le plus emblématique est sûrement celui de Marguerite Stern et Dora Moutot, les deux autrices de Transmania. Elles viennent toutes les deux de différents segments des mouvements féministes et leur obsession transphobe les en a éloigné, leur ouvrant les portes des milieux réactionnaires. Stern explique notamment qu’elle a été exclue de la gauche pour sa critique du «transactivisme», puis accueillie par des gens – en l’occurrence l’extrême droite patriarcale, homophobe, antichoix, etc– dont elle s’est rendue compte qu’ils avaient peut-être raison sur le reste.

Lors de la campagne de Bolsonaro au Brésil pour l’élection présidentielle de 2018, la mobilisation de l’extrême-droite avait coagulé contre le lancement d’une nouvelle exposition queer par le musée de la ville de Rio. L’événement entraîna une grosse levée de boucliers, devenant véritablement un facteur de consolidation de la mobilisation réactionnaire.

Quelles sont les bases politiques de l’offensive transphobe?

Il est intéressant de noter que la transphobie a changé d’épaule. Historiquement, les grandes intellectuelles l’ayant promue étaient des femmes en provenance du féminisme culturel, comme Janice Raymond ou Mary Daly dans les années 70 et 80 par exemple. Leur discours consistait à dire que la transsexualité était une ruse de la raison patriarcale, parce que le patriarcat essaie toujours de se débarrasser des femmes – et que la transsexualité serait une manière de le faire.

Au 21e siècle, ce sont principalement des arguments conservateurs qui structurent la transphobie. Le fond argumentatif repose sur le fait que des privilèges seraient accordés aux femmes pour compenser leur infériorité face aux hommes. C’est flagrant dans le cas du sport: les résultats sportifs moindres des femmes face aux hommes dans les compétitions sportives seraient liés au fait quelles auraient un désavantage biologique inhérent, et donc qu’elles ne pourraient jamais être au même niveau, nécessitant qu’elles compétitent séparément. C’est également le cas concernant les carrières professionnelles, l’action affirmative dans ce domaine ne serait pas affaire de parité ou de résolution d’une injustice mais privilège indu accordé aux femmes en raison de leur infériorité biologique.

Les transphobes conservateurs estiment donc que des hommes voudraient profiter de ces soi-disant «privilèges» accordés aux femmes en s›infiltrant – par leur transition de genre – pour gagner des médailles, pour gagner des postes, etc. Les hommes trans quant à eux seraient stupides, car ils penseraient que transitionner leur permettrait d’être tranquilles.

Cette façon-là de concevoir les personnes trans n’est pas la même que celle des féministes citées précédemment, mais c’est elle qui dominante aujourd’hui. Il y a eu des tentatives pour introduire celle-ci dans le mouvement féministe, mais cela n’a pas marché, notamment dans des pays comme la France avec une forte tradition féministe de rue. C’est là que la question des enfants a émergé, théorisée par le camp conservateur suite à l’échec que fut pour lui l’égalité acquise des personnes homosexuelles dans l’accès au mariage.

Là-dessus se sont greffées des personnes du mouvement anti-choix, notamment aux Etats-Unis, avec les mêmes médecins et les mêmes organisations qui mettaient beaucoup d’argent pour dire que l’avortement était très dangereux se sont mis à dire que la transition de genre était très dangereuse également. Au Royaume-Uni, une organisation comme CitizenGO luttait au départ contre le droit au mariage des personnes de même sexe et contre le droit à l’avortement, avant de se focaliser aujourd’hui contre la transidentité. C’est une réactivation des campagnes contre la «théorie du genre» du début des années 2010: à l’époque c’était sur le féminisme et l’homosexualité ; aujourd’hui c’est sur les personnes trans, le féminisme et l’homosexualité.

Comment s’organisent les transféministes face l’offensive transphobe (aux USA comme en Europe)? De quels ressorts disposent-elles?

Les militantexs occupent l’espace public, mais je n’ai pas de connaissance d’une organisation trans qui en serait le porte-voix. Paradoxalement, le mouvement trans a réussi parce que ce sont les organisations LGBT et féministes relativement mainstream qui se mobilisent en solidarité avec lui. Il y a certes des dates spécifiquement trans (comme la journée du souvenir trans) et des luttes spécifiquement trans, avec toute une histoire d’auto-organisation des personnes trans. Beaucoup de choses se passent également en ligne – peut-être trop par rapport à ce qu’il faudrait organiser physiquement.

Face à un État ouvertement hostile, les politiques de plaidoyer sont forcément moins efficaces. Des activistes s’organisent malgré tout pour porter plainte contre la politique de Donald Trump, dans une approche de lawfare. D’autres groupes se préparent à l’autodéfense, parfois même au maniement des armes.

Le mouvement trans défend un groupe qui compte un faible nombre de personnes concernées, alors il y a une nécessité de pratiquer le happening et la mise en scène. Cela permet de radicaliser des camarades, notamment pour faire comprendre que la violence antiféministe et la violence antitrans ont la même source – tout comme la violence raciste. Malgré son faible nombre, le mouvement trans repose à la fois sur le soutien communautaire et le militantisme explicite, il a donc besoin de coordination avec les autres luttes. En France, des organisations comme Toutes des femmes avec sa campagne «Juge pas mon genre» participent notamment à cette convergence des luttes.

Pour reprendre le titre d’un livre de Cornelia Möser et Marion Tillous, le mouvement trans lutte avec, sans et contre l’État à la fois. Avec l’État, parce qu’il est nécessaire de lutter pour obtenir des droits qui améliorent les conditions matérielles d’existence des personnes trans au quotidien. Sans l’État parce qu’il ne s’agit pas d’attendre que celui-ci sauve les personnes trans de lui-même, ces dernières comptant avant tout sur le soutien communautaire. Contre l’État, parce que celui-ci reste finalement une épée de Damoclès sur les vies trans, qui peut s’abattre à tout moment.

Propos recueillis par Antoine Dubiau

Margot Mahoudeau anime la newsletter Panique à bord qui décrypte les paniques morales conservatrices et réactionnaires.