Emprisonnement nostalgique ou outil pour l’avenir?

Le rôle politique des archives militantes

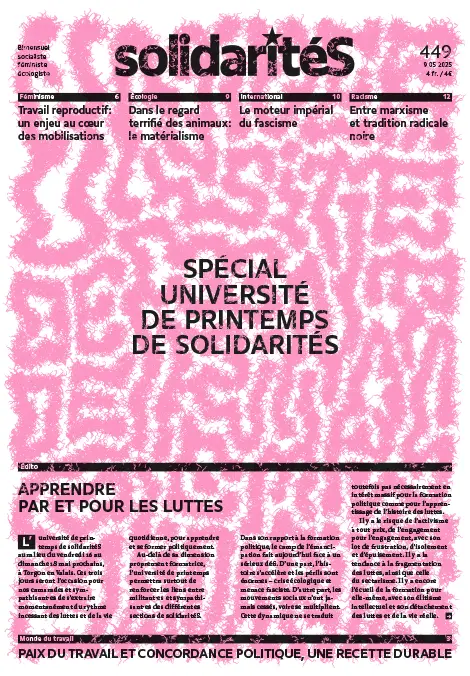

Frédéric Deshusses, archiviste aux Archives contestataires interviendra à notre université de printemps 2025 sur les questions de transmission des luttes. Nous revenons ici, en préambule, sur sa conception du rôle politique des archives militantes et sur le type de lien à entretenir avec le passé afin de ne pas s’y enfermer, mais d’y puiser des ressources pour l’avenir.

Quel est le rôle politique d’archives militantes telles que les Archives contestataires?

Dans Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Marx écrit: «La révolution sociale du XIXe siècle ne peut pas tirer sa poésie du passé, mais seulement de l’avenir. Elle ne peut pas commencer avec elle-même avant d’avoir liquidé complètement toute superstition à l’égard du passé.» Cette formule attire notre attention sur le poids considérable que peut constituer la mémoire des luttes pour les générations militantes nouvelles.

Ce que permettent les archives, c’est d’instaurer un rapport lucide et distancé au passé, de questionner les regrets et la nostalgie et d’alléger le poids du passé. À cette condition, la comparaison avec le présent devient éventuellement fructueuse, car recontextualisée, appuyée sur des documents qui en disent souvent plus que les témoignages. Ce qui serait souhaitable, c’est que les archives que nous conservons permettent de se projeter vers l’avenir plutôt que de nous tirer vers le passé. C’est ce que dit Marx lorsqu’il écrit «liquider toute superstition à l’égard du passé». Il n’appelle pas à faire table rase, malgré les paroles de la fameuse chanson, mais à construire un rapport lucide et rationnel avec le passé.

Je suis très frappé par des reprises folkloriques de signes militants des années 1960–1970 dans certains secteurs militants actuels. Ce sont des tentatives de «tirer sa poésie du passé», selon l’expression de Marx. Dans le même sens, le terme de «désindustrialisation» et ses usages politiques me semblent toujours sujets à caution, parce qu’ils impliquent un rapport nostalgique à un état révolu du mouvement ouvrier. En termes d’institutions mémorielles, cela produit des lieux où l’on va folkloriser les machines, les grandes réussites industrielles, mais desquels la conflictualité est complètement écartée.

Est-ce que tu as des exemples inverses où une rupture radicale avec d’anciennes formes de militantisme est revendiquée?

L’initiative de la création des Archives contestataires revient d’une part à d’anciennes militantes du Mouvement de libération des femmes de Genève et d’autre part à d’anciennes et anciens militant·es du Mai 68 genevois. Il y a un paradoxe remarquable dans cette situation, car, dans les deux cas, ce sont des mouvements qui semblent faire table rase du passé.

Les militant·es des années 68 rompent souvent de façon spectaculaire avec les formes politiques qui les précèdent. D’un côté, ce sont toutes les ruptures avec le Parti du Travail; de l’autre, ce sont des ruptures avec ce qu’il est convenu d’appeler la première vague féministe. Pourtant, une grande partie de ces militant·es sont aujourd’hui très soucieuses et soucieux de la pérennité historique et mémorielles de leurs propres luttes et de la transmission de celles-ci. Il y a là un paradoxe: on est très attentives et attentifs à la pérennité de la mémoire de mouvements qui se sont construits en rupture radicale avec ceux qui les ont précédés.

Si on examine un peu l’histoire des années 1950, on observe que cette rupture n’est pas aussi importante que ce que les mouvements mettent en scène autour de 1968. Sarah Kiani montre qu’en Suisse la notion de vagues, c’est-à-dire de générations militantes successives, fonctionne mal pour le féminisme. Hadrien Buclin et Lucas Federer repèrent également des continuités fortes respectivement dans les mouvements antinucléaires et dans le mouvement trotskyste.

Pour autant, la lecture des documents produits autour de 1968 indique que les mouvements tirent une partie de leur puissance instituante de la rupture qu’ils affirment avec le passé de leur propre camp. Dans les tracts des débuts du MLF, on lit beaucoup que «les femmes n’ont pas d’histoire». C’est une manière de souligner leur statut de groupe dominé, privé d’une histoire propre, mais c’est aussi une manière de relativiser l’héritage des mouvements antérieurs.

Comment lire les luttes passées selon toi? La dichotomie succès/échec est-elle pertinente pour inspirer les luttes actuelles?

Les catégories du succès ou de l’échec sont très difficiles à manipuler. Bien sûr, ce sont des catégories obsédantes quand on regarde en arrière, on se dit «ça, ça a marché; ça, ça n’a pas marché». Si on regarde le mouvement ouvrier et la période qui est considérée comme son moment glorieux, c’est-à-dire entre la toute fin du 19e et les années 1970, on va dire «là, ça marche, c’est des grosses organisations, le mouvement a une vraie force, il fait entendre sa voix, etc.».

Pour autant, c’est un mouvement qui met de côté les travailleur·euses soi-disant non qualifié·es, qui met de côté les femmes, qui met de côté les étrangères et les étrangers. Donc oui, il y a des succès matériels, une amélioration des conditions de vie, salariales, etc. Mais ce succès doit aussi être nuancé. On doit aussi s’interroger sur ses conditions de possibilité et voir qu’un certain nombre de réalisations de ce mouvement fort et glorieux n’étaient précisément pas très glorieuses. Ces aspects-là sont, je crois, plus faciles à appréhender par les archives que par les témoignages.

Justement, quel est l’avantage de travailler avec des archives plutôt que d’autres types de sources, tel que les entretiens/témoignages oraux?

En entretien, l’interprétation des acteur·ices est souvent dictée par des impératifs du moment où l’entretien est fait. Les catégories de succès et d’échecs saturent les discours, mais elles sont souvent plus en lien avec le présent – le moment de l’entretien – qu’avec le passé. Le travail sur la base d’archives n’échappe pas à ce risque, mais l’archives introduit une distance qui est au contraire atténuée par l’effet de réel que produit le témoignage. Je ne veux pas non plus donner l’impression de répudier le travail de légitimation de l’histoire orale qui a été accompli au 20e siècle. Le témoignage est capital pour l’écriture de l’histoire dans beaucoup de configurations où les documents font l’objet de destructions systématiques ou ne peuvent tout simplement pas être produits.

S’agissant des militant·es des années 68, la production de témoignages est importante. Rien que pour la Suisse, on peut penser au livre de Maryelle Budry et Édmée Ollagnier sur le MLF genevois; à celui de Heinz Nigg sur des militant·es des mouvements de 68; aux Bistrot Psy’ animés par Maryelle Budry; aux entretiens conduits par les étudiant·es de Jean Batou à l’UNIL; à la récolte de témoignages de militant·es de la LMR par l’Association pour l’étude de l’histoire du mouvement ouvrier, mobilisés pour le livre de Jacqueline Heinen, ou enfin et tout récemment le projet Mémoire LMR/ Erinnerungen RML Biel/Bienne. Toutes ces publications sont basées sur des témoignages et l’initiative en revient à des militant·es des mouvements. Ce sont des documents précieux, mais comment les mobiliser? Est-ce que ce sont des galeries d’exemples à suivre qui construisent la vertu politique par l’observation de personnalités exemplaires? Je pose la question de façon un peu provocante, mais je crois que c’est une discussion qui devrait avoir lieu.

La nostalgie folklorique, même mythifiée, dont tu parlais plus tôt, peut-elle néanmoins avoir un rôle de mobilisation pour les luttes actuelles?

Je suis assez réservé vis-à-vis des usages du passé qui consistent à produire des grands récits soi-disant mobilisateurs. Je donnerais l’exemple d’une certaine veine du cinéma français qui produit des films comme Mélancolie ouvrière de Gérard Mordillat (2018) ou La Sociale de Gilles Perret (2016). Ils donnent une vision très héroïque du mouvement ouvrier traditionnel autour, respectivement, des figures de Lucie Baud et d’Ambroise Croizat.

Mobiliser autour de figures héroïques ou exemplaires reconduit une mémoire politique qui a longtemps été celle de la bourgeoisie et qui était aussi très en vogue dans le monde soviétique: la mémoire de figures exceptionnelles. Est-ce que les militant·es d’aujourd’hui ont encore besoin de ces vies de saint·es? Il y a aussi un risque de démobilisation: on ne peut jamais être à la hauteur des militant·es érigé·es en modèles. Tout se passe comme si les vies de Baud et de Croizat n’étaient tendues que vers l’accomplissement de leur destin historique. Il et elle deviennent des militant·es abstrait·es inatteignables et ça peut être décourageant.

Existe-t-il d’autres moyens de dialoguer avec cette nostalgie?

Aux Archives contestataires, on croit beaucoup à un dialogue entre passé et présent. Le 22 mars dernier, nous avons organisé une soirée-débat sur la contre-expertise militante dans le cadre des journées antiracistes de l’Alliance Justice for Nzoy. L’idée était de revenir sur deux cas du passé: Patrick Moll, abattu par des flics vaudois en 1974, et Alain Urban, mort à l’hôpital psychiatrique de Bel-Air en 1980 à cause du traitement qui lui avait été infligé.

L’historienne Alix Heinger et ma collègue Géraldine Beck ont évoqué Patrick Moll dans une perspective historique. Alain Riesen a témoigné de la mobilisation qui a suivi la mort d’Alain Urban, à laquelle il avait pris part. Enfin, on a fait dialoguer ces cas du passé avec la contre-expertise militante menée dans le cas de la mort de Roger Nzoy Wilhelm. On voit que le rapport passé-présent se déploie de façon complexe, sur plusieurs niveaux et qu’aucun statut n’écrase les autres, ni celui de témoin, ni celui d’expert·es. C’est un effort constant de maintenir cette complexité. Ça suscite toujours des discussions et des débats animés dans notre équipe de travail et avec notre comité. Ça maintien un rapport tendu entre passé et présent, qui est moins confortable que la mythologie, mais qui est, à mon avis, plus productif.

Propos recueillis par Clément Bindschaedler

Références

- Buclin Hadrien, «Une brèche dans la défense nationale? Le Mouvement suisse contre l’armement atomique (années 1950–1960)», Le Mouvement Social 264 (3), Paris, 2018, pp. 75–91

- Budry Maryelle (éd.), Mais qu’est-ce qu’elles voulaient? histoires de vie du MLF à Genève, Lausanne, Ed. d’en bas, 1999

- Federer Lucas, Zwischen Internationalismus und Sachpolitik: Die trotzkistische Bewegung in der Schweiz, 1945–1968, Bielefeld, transcript, 2022 (Gender Studies)

- Heinen Jacqueline (éd.), 1968… des années d’espoirs: regards sur la ligue marxiste révolutionnaire, parti socialiste ouvrier, Lausanne, Suisse, Éditions Antipodes, 2018 (Collection Histoire)

- Kiani Sarah, De la révolution féministe à la constitution: mouvement des femmes et égalité des sexes en Suisse, 1975–1995, Lausanne, Antipodes, 2019 (Histoire)

- Nigg Heinz, Wir sind wenige, aber wir sind alle: Biografien aus der 68er-Generation in der Schweiz, Zürich, Limmat, 2008

- Mordillat Gérard, Mélancolie ouvrière, 2017, 91′

- Perret Gilles, La Sociale, 2016, 84′

- Mai 68 et après ?: témoignages de camarades genevois-e-s, Perly, Genève, Ed. des Sables, 2018

- Fonds AEHMO LMR-RML – Fonds de témoignages d’anciennes et anciens militants

- Mémoires LMR / Errinerungen RML Biel/Bienne ↗︎