États-Unis

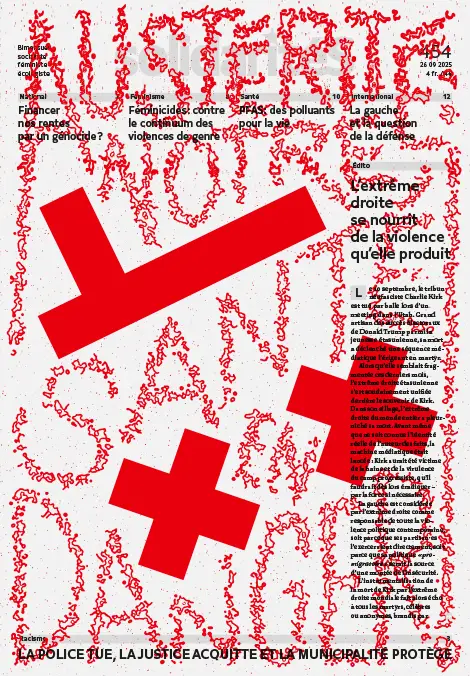

L’extrême droite se nourrit de la violence qu’elle produit

Le 10 septembre, le tribun néofasciste Charlie Kirk est tué par balle lors d’un meeting dans l’Utah. Grand artisan des succès électoraux de Donald Trump parmi la jeunesse étasunienne, sa mort a déclenché une séquence médiatique l’érigeant en martyr.

Alors qu’elle semblait fragmentée ces derniers mois, l’extrême droite étasunienne s’est soudainement unifiée derrière le souvenir de Kirk. Dans son sillage, l’extrême droite du monde entier a pleurniché sa mort. Avant même que ne soit connue l’identité réelle de l’auteur des faits, la machine médiatique était lancée: Kirk aurait été victime de la haine et de la virulence du camp progressiste, qu’il faudrait dès lors éradiquer – par la force si nécessaire.

La gauche est considérée par l’extrême droite comme responsable de toute la violence politique contemporaine, soit parce que ses partisan·es l’exerceraient directement, soit parce que sa politique «pro-migratoire» serait la source d’une montée de l’insécurité.

L’instrumentalisation de la mort de Kirk par l’extrême droite mondiale fait alors écho à tous les martyrs, célèbres ou anonymes, brandis par le camp réactionnaire ces dernières années: cela lui permet de se présenter comme victime et réaction à la violence plutôt que productrice de celle-ci. Cette stratégie de victimisation participe ainsi pleinement à la dédiabolisation de l’extrême droite – et, en miroir, à la diabolisation de la gauche. Dernier exemple en date: la désignation, par Trump, de tout engagement antifasciste comme terroriste.

«Je pense que cela vaut le coût, malheureusement, d’avoir des morts par armes à feu chaque année pour que l’on puisse avoir le second amendement qui nous permet de protéger nos autres droits donnés par Dieu. C’est un marché raisonnable. C’est rationnel.» C’est dans ces termes que Charlie Kirk défendait le droit de posséder des armes, le 5 avril 2023. Cette position, largement partagée au sein du camp conservateur, nourrit et normalise le recours à la violence.

Faut-il rappeler les tueries racistes de Pittsburg en 2018 et d’El Paso en 2019? la fusillade LGBTIphobe de Colorado Springs en 2022? l’assaut du Capitole en janvier 2021 à l’appel de Trump? l’assassinat de l’élue démocrate Melissa Hortman et de son mari en juin dernier? C’est bien le camp conservateur qui alimente ouvertement un climat de haine et perpétue les conditions de sa mise en acte mortelle.

La séquence autour de Kirk aura au moins eu l’utilité de clarifier les fractures au sein du camp progressiste. Sa frange institutionnelle dominante, impuissante face au trumpisme, s’est égarée dans les sempiternelles «condamnations» de la violence. Ces dernières se sont enchaînées parmi les démocrates, faisant de Charlie Kirk une victime lambda – allant parfois jusqu’à vanter son engagement pour le «débat», comme si le fond de ses propos ne reposait pas sur la haine. Sa mort perd ainsi toute coloration politique, débouchant sur des appels à la sacro-sainte «unité» du pays. Mais quelle unité est possible avec le mouvement MAGA?

La base de la nouvelle gauche populaire n’est pas tombée dans le panneau, grand comme un gratte-ciel, de la sacralisation du «débat», quel qu’en soit le fond. Encore tenue à l’écart du monde médiatique et institutionnel, elle ne regrette pas le provocateur néofasciste – et n’a pas à en rougir.

Antoine Dubiau Clément Bindschaedler