France

France : La politique anti-capitaliste en crise

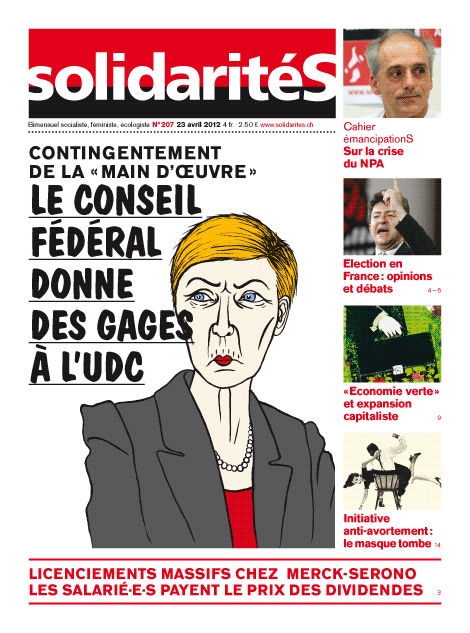

Nous publions ici les réflexions de l’un des principaux responsables du Socialist Workers Party (SWP) britannique, Alex Callinicos, sur la crise du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) en France et, plus généralement, sur les difficultés rencontrées par la gauche radicale en Europe au cours de ces dernières années. Il faut dire que nos camarades britanniques n’y ont pas échappé, loin s’en faut.

L’intérêt de ce point de vue, c’est qu’il se situe d’emblée dans la perspective de poursuivre la construction d’organisations de gauche anticapitalistes capables d’intervenir avec des positions cohérentes au sein des mouvements sociaux en refusant de cantonner la politique dans la sphère institutionnelle ou électorale. En même temps, il comprend la nécessité de disputer aux réformistes et aux souverainistes de gauche, le leadership des alliances antilibérales en construction, que ce soit sur le plan des luttes de terrain ou des regroupements politiques.

En rejetant le gauchisme sectaire d’une partie du NPA, mais aussi les concessions aux sirènes islamophobes de différents secteurs de ce parti, il plaide aussi contre toute nouvelle scission, qui pourrait mettre en cause la pérennité de l’une des traditions les plus riches de l’extrême gauche européenne, issue de la LCR. Le débat doit se poursuivre au sein d’organisations anticapitalistes unifiées, et non en multipliant les petites formations qui adhèrent en ordre dispersé au Front de gauche, à l’exemple de la Gauche unitaire de Christian Piquet ou de Convergences et alternative de Yann Cochin (1). (JB)

Il est incontestable que la crise économique et politique mondiale a accéléré un vaste processus de radicalisation politique visible, par exemple, dans l’impact du mouvement Occupy pendant l’hiver 2011-2012. Mais ces évolutions n’ont pas réglé le débat sur la réponse de la gauche radicale à la crise en tant que force organisée. Ce passage célèbre de Marx est particulièrement pertinent aujourd’hui : « Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. La tradition de toutes les générations mortes pèse d’un poids très lourd sur le cerveau des vivants.?» (Karl Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte).

Un héritage difficile

|

En d’autres termes, la gauche radicale et révolutionnaire est entrée dans la crise modelée par son passé, lequel a, dans les dernières décennies, été marqué par la défaite et le déclin, en partie seulement tempérés par une reprise limitée et incomplète depuis la fin des années 1990. |

Bien sûr, ce passé ne prédétermine pas l’avenir. Ainsi, la Grèce, qui a connu la pleine gravité de la crise, a vu à la fois une radicalisation de la lutte contre l’austérité et un renforcement des forces à la gauche du PASOK social-libéral, y compris de la coalition d’extrême gauche Antarsya. En Grande-Bretagne le Socialist Workers Party (SWP) a été en mesure de se sortir de la débâcle de Respect [créé en 2004, ce mouvement a explosé à la fin 2007, avec le départ du SWP] et de jouer un rôle important dans la construction du mouvement de grèves contre la coalition des Conservateurs et des Libéraux. Les Socialistes Révolutionnaires ont eu, compte tenu de leur taille, un impact remarquable sur la révolution égyptienne.

Mais nous nous ferions des illusions en prétendant que le tableau est uniformément positif. Cas le plus grave, en France, le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) connaît une crise d’une ampleur exceptionnelle. Ce n’est pas un hasard si ceci arrive pendant la campagne pour les élections présidentielles. Les scrutins précédents, en 2002 et 2007, ont été marqués par des campagnes excellentes d’Olivier Besancenot, candidat de la Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR). C’est sur la base de la dynamique de la campagne de 2007 que le NPA a été formé au début 2009. La LCR, dont le noyau historique a joué un rôle clé dans les événements de mai-juin 1968, s’est dissoute dans le NPA, qui a attiré dans un premier temps quelque 10 000 membres, soit environ trois fois la taille de la Ligue. Avec Besancenot comme porte-parole, à la fois populaire et éloquent, le NPA semblait en passe de devenir la force dominante à gauche du PS et du PCF.

NPA marginalisé

|

La situation a changé du tout au tout. Vu de l’extérieur, le NPA a été marginalisé par le Front de gauche, une coalition dominée par le PCF et le Parti de gauche, une scission du PS dirigée par Jean-Luc Mélenchon (2). Le candidat à la présidentielle du NPA, Philippe Poutou, a obtenu suffisamment de parrainages pour participer aux élections, mais la campagne de Mélenchon domine à la gauche du PS. En interne, le NPA est paralysé par les batailles de tendances. Bien que le calendrier dépende des résultats du NPA pendant la période électorale (présidentielles et législatives), il est probable qu’une minorité substantielle scissionnera de l’organisation et rejoindra le Front de gauche (un petit groupe a déjà pris cette voie après le congrès du NPA en février 2011). Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il y a déjà eu une hémorragie des membres du parti. |

Il est difficile d’exagérer la gravité du revers pour la gauche révolutionnaire internationale que représente la crise du NPA. La LCR a amené au NPA le fier héritage de 1968, représenté par des personnalités comme Alain Krivine et Daniel Bensaïd, mort depuis. De ce fait, et en tant que section clé de la Quatrième Internationale (QI), la LCR avait une influence politique qui allait bien au-delà des frontières de la France, ou même de l’Europe. Par ailleurs, les succès initiaux du NPA ont soulevé d’immenses espoirs pour une relance de la gauche révolutionnaire et radicale. Au SWP, nous avons partagé ces espoirs. À la fin d’un débat très fraternel avec François Sabado, l’un des architectes du NPA, dans les pages de cette revue, j’ai écrit : « Leur succès sera aussi le nôtre » (3). C’est pourquoi, leur échec nous frappe aussi.

Mais il est toujours nécessaire de comprendre pourquoi les échecs ont eu lieu. Un des problèmes clés auquel sont confrontés les organisations socialistes révolutionnaires tels que la LCR et le SWP est de savoir comment échapper au ghetto de l’extrême gauche et attirer autour de nous un public plus large, lequel est inévitablement susceptible d’être influencé par une version ou une autre du réformisme. Nous avons nous-mêmes été confrontés à ce problème, et nous avons rencontré des difficultés (4). Pendant une période brève mais enthousiasmante, il semblait que le NPA avait réussi à résoudre la quadrature du cercle, car il était un parti beaucoup plus large que la LCR, mais toujours basé sur un programme révolutionnaire pour l’essentiel.

Cultiver l’auto-isolement ?

|

Il est maintenant évident que le NPA n’a pas pu s’émanciper des lois de la pesanteur politique. Plus sa crise interne s’est développée, plus le parti s’est réduit de fait à la LCR, mais avec des tendances gauchistes sectaires donnant le la, plus que jamais auparavant. Les racines de cet échec sont multiples, mais il est possible d’identifier trois faiblesses qui ont été transférées de la LCR au NPA. La première est une tendance à négliger les forces occupant l’espace politique entre la LCR/le NPA et le PS. Cela a été très évident à la fois avant la formation du NPA, au cours des tentatives infructueuses pour s’entendre sur une candidature unitaire « antilibérale » pour l’élection présidentielle de 2007 sur la base du succès de la campagne référendaire contre le Traité Constitutionnel Européen de 2005 et, plus récemment, dans la réticence du NPA à se confronter de manière constructive avec le Front de gauche. |

Cette attitude était moins la conséquence d’un triomphalisme sectaire (bien que cela puisse avoir été un élément, du fait du succès de Besancenot en 2002 et 2007) que celle de la peur d’être happé par le PS. Les principaux stratèges du NPA ont été profondément marqués par l’expérience des gouvernements de centre-gauche au Brésil et en Italie durant la dernière décennie. La LCR a en particulier été contrainte de rompre avec la section brésilienne de la QI, Democracia Socialista, en raison de sa participation au gouvernement social-libéral de Lula. À juste titre, ce traumatisme a rendu ces camarades très méfiants envers tout alignement avec les forces politiques qui se définissent en opposition au néolibéralisme tout en maintenant des liens avec les partis sociaux-démocrates classiques. Dans le cas du Front de gauche, le PCF est un habitué des coalitions avec le PS, tant au niveau local que national (récemment, à ce dernier niveau, dans la désastreuse « gauche plurielle » de Lionel Jospin entre 1997 et 2002). L’idée était qu’une entente avec le Front de gauche lierait le NPA au PS.

Cette crainte est raisonnable : si le candidat PS, François Hollande, remporte les élections présidentielles, le PCF sera très tenté de participer à son gouvernement. Mais le problème dans la prudence que le NPA a affichée dans ses relations avec le reste de la gauche radicale, c’est qu’elle ne constitue pas une réponse réaliste à la façon dont le réalignement de la gauche est susceptible de se faire. La domination persistante du réformisme dans le mouvement ouvrier (ainsi d’ailleurs qu’au sein d’autres forces de résistance au néolibéralisme) signifie que l’émergence d’un véritable rival pour les partis sociaux-libéraux nécessite une fragmentation de leur base et, si possible, de leurs organisations. Mais la rupture avec la social-démocratie classique ne signifie pas l’abandon du réformisme idéologique. Cela signifie que les révolutionnaires devront trouver des façons de travailler avec des gens qui sont, de fait, des réformistes, et qui peuvent encore être ouverts à des alliances avec les sociaux-libéraux. Pour prendre l’exemple le plus important, le projet d’Oskar Lafontaine pour Die Linke est de reconstruire une social-démocratie de gauche en Allemagne, puis de l’utiliser pour former une coalition avec le SPD social-libéral aux conditions de la gauche.

Avancer c’est prendre des risques

|

Il est clair que s’allier avec de telles forces comporte des risques énormes. Mais les ignorer aussi. En outre, la gauche révolutionnaire peut exploiter les tensions au sein des forces réformistes à la gauche de la social-démocratie classique. Pour prendre le cas français actuel, le PCF peut vouloir former une coalition avec le PS, mais il n’est pas évident que Mélenchon, qui a sa propre vision du projet de Lafontaine, le veuille aussi. Une gauche révolutionnaire qui considérerait que son projet est d’agir pour remodeler la gauche pourrait exploiter des fractures de ce genre. Dans l’état actuel des choses, le refus du NPA de se confronter de manière constructive avec le Front de gauche, au-delà d’un appel par Besancenot pour un candidat unitaire anticapitaliste à la présidentielle qui n’a pas été suivi par le parti, a permis à Mélenchon et au PCF de donner le la et de se présenter comme les champions de l’unité à gauche, ce qui est très attractif, comme nous pouvons nous en souvenir en pensant à la meilleure période de Respect au milieu des années 2000. |

Comme nous le savons aussi à partir de l’expérience britannique (au sud comme au nord de la frontière entre l’Angleterre et l’Écosse), le terrain électoral est particulièrement difficile pour les révolutionnaires – entre autres parce que le système est pipé en défaveur des petits partis « extrémistes ». Les revers électoraux du NPA auraient pu arriver de toute façon, mais ils ont été exacerbés par une deuxième faiblesse héritée de la LCR. C’est que le parti est principalement visible en tant que force collective lors des élections. La LCR a été en mesure de survivre au déclin général de l’extrême gauche des années 1980 et 1990 en partie grâce à la qualité exceptionnelle de ses militant·e·s, profondément enracinés dans certains syndicats, lieux de travail et mouvements locaux. Le lancement du NPA a attiré beaucoup d’autres réseaux militants.

Parti, luttes sociales et échéances électorales

|

La force de sa base militante aurait pu permettre au NPA d’engager des initiatives de front unique à l’égard du Front de gauche et du PS autour de luttes sociales et antiracistes – un terrain beaucoup plus favorable pour faire face aux réformistes que les élections. Cela aurait également permis au parti de résister aux revers électoraux par son implication dans la construction de mouvements réels. C’est fondamentalement ainsi que le SWP s’est relevé après l’effondrement de Respect en 2007-2008. La France n’a certes pas connu de luttes contre l’austérité à l’échelle ce qui s’est passé ailleurs, mais il y a eu l’énorme explosion autour des retraites à l’automne 2010, et le regain électoral du Front national sous Marine Le Pen aurait pu fournir un objectif important de lutte militante antifasciste. |

Le problème est que la vie politique du NPA se concentre sur les élections. Ceci date de bien avant la formation du NPA. Je me souviens d’un militant de la LCR impliqué dans le mouvement altermondialiste qui se plaignait du manque d’intérêt de la direction pour le mouvement, malgré le fait que la France était l’un de ses principaux centres. « Ils ne s’intéressent qu’aux élections », disait-il. Le problème ici est moins un passage à l’électoralisme qu’un recul de la conception léniniste d’un parti interventionniste. La LCR (à l’époque la Ligue Communiste) a été très interventionniste, après sa formation en 1968 : elle a été interdite pour avoir mené une attaque contre un meeting fasciste en 1973. Mais en réponse à la crise de la gauche révolutionnaire des années 1970, la LCR a évolué vers une position beaucoup plus passive à l’égard des luttes.

Cette attitude – une réaction excessive aux erreurs « substitutistes » dans laquelle la Ligue était parfois tombée dans les années 1960 et au début des années 1970 – a été justifiée par l’idée que les organisations politiques doivent respecter l’« autonomie des mouvements sociaux », comme si les syndicats et les autre organisations militantes se situaient en quelque sorte en dehors des conflits entre idéologies et tendances politiques. Des militant·e·s individuels de la LCR puis du NPA ont pu jouer un rôle important dans les grèves, les syndicats et les coalitions altermondialistes comme ATTAC, mais l’organisation politique n’a rassemblé que très rarement ces militant-e-s pour décider d’une ligne sur une question particulière, encore moins pour amener leur force collective derrière une intervention. Cela a eu deux conséquences négatives : en premier lieu, cela a limité la capacité de la LCR/NPA de construire les différentes luttes et mouvements. D’autre part, cela signifiait que, dans la pratique, les élections (qui sont pléthore en France – municipales, régionales, présidentielles, législatives et européennes) sont devenues centrales dans la vie de l’organisation.

Des clivages internes permanents

|

Du coup, cela a contribué à créer une division permanente entre une « majorité », d’accord au moins de défendre une attitude distante envers le reste de la gauche radicale décrite ci-dessus et une minorité qui a eu tendance à réduire le rôle de la LCR/NPA à sa contribution à un plus large réalignement de la gauche radicale et réformiste (y compris dans certains cas, avec le PCF et le PS). Cela a conduit à une scission au moment de la formation du NPA, quand Christian Picquet, porte-parole traditionnel de l’aile droite de la LCR, a conduit au ralliement de la Gauche Unitaire, au Front de gauche. Mais les succès ultérieurs de celui-ci ont exercé une attraction constante sur des éléments au sein du NPA, avec, comme cela a déjà été mentionné, une scission l’année dernière et une autre plus grande en perspective, celle d’un groupement qui fonctionne déjà comme tendance publique, la Gauche Anticapitaliste (GA) . |

Cette situation a ensuite été aggravée par une troisième faiblesse transférée de la LCR vers le NPA, à savoir un régime interne de fractions institutionnalisé. Il y a bien sûr des désaccords de longue date sur la meilleure manière d’organiser le centralisme démocratique. Le SWP, pendant plus de 40 ans, a insisté pour que les désaccords politiques soient autorisés à se cristalliser en fractions formellement organisées uniquement pendant la période de débat interne qui précède un congrès du parti. La LCR et ses sections sœurs de la QI ont en revanche longtemps maintenu le droit d’organiser des tendances permanentes. Dans la Ligue, cela signifiait que la discussion interne a été pendant une longue période structurée par un débat permanent entre une « majorité » qui était elle-même une coalition et le regroupement autour de Picquet.

Dans la période précédant le lancement du NPA cette polarisation relativement simple a commencée à se briser, en partie parce que les partisans de l’ancienne « majorité » étaient devenus insatisfaits de ce qu’ils croyaient être une attitude trop rigide envers les partisans d’une candidature « antilibérale » à la présidentielle de 2007. Ce processus de désagrégation a continué dans le NPA, à la fois parce qu’une minorité de plus en plus importante s’est orientée vers le Front de gauche, et parce que la paralysie croissante a encouragé la croissance de tendances gauchistes sectaires. Le résultat est qu’au dernier congrès ordinaire du NPA, en février 2011, il y avait quatre plates-formes – l’ex-majorité, ce qui est maintenant devenu la GA, et deux tendances sectaires.

Un congrès paralysé

|

J’ai assisté à ce congrès. Les cultures politiques sont diverses dans la gauche révolutionnaire, mais c’était tout de même une expérience étrange. L’importance des différentes tendances fait que les débats internes sont essentiellement perçus à travers leur prisme. À bien des égards la plus importante étape dans le processus, ce sont les AG locales où le vote a lieu pour les plates-formes avant le congrès. Ceci détermine l’équilibre des forces au congrès. Les camarades de la QI critiquent parfois le régime du SWP pour une trop grande homogénéité et la domination du Comité central, mais, en particulier ces dernières années, il y a souvent eu une grande incertitude sur le résultat des votes importants aux congrès du SWP. Un discours éloquent peut changer des votes. En revanche, les débats au congrès de la LCR et du NPA ont un caractère quelque peu rituel, le résultat étant connu à l’avance. Au congrès de 2011 le Conseil Politique National, principal instance de direction du NPA, a été choisi par les représentants des différentes plates-formes qui lisaient des listes de leurs partisans devant occuper les sièges attribués proportionnellement aux votes des militant·e·s. |

Même dans les meilleures périodes, ce type de configuration inhibe tout vrai débat, dans lequel les opinions peuvent changer suivant la discussion. Mais la période n’a pas été des meilleures pour le NPA. Aucune tendance n’ayant de majorité, le champs était ouvert aux manœuvres et aux combines. Il n’y a pas eu de majorité politique cohérente sur la question primordiale des élections de 2012. Des accords ont donc été passés entre des éléments de l’ancienne « majorité » et les tendances sectaires afin de permettre à Philippe Poutou de devenir le candidat du NPA (Olivier Besancenot ayant refusé de postuler une troisième fois). Les désaccords endémiques sur l’attitude à adopter envers l’importante minorité musulmane en France ajoutent à la paralysie. En vérité une partie importante des militant·e·s du NPA a une position réactionnaire islamophobe sur des questions telles que le voile. Ces militant·e·s se trouvent dans les deux principales tendances, l’ex-majorité et la GA, ce qui rend les différents encore plus difficiles à résoudre. Le congrès de 2011 a été paralysé par son incapacité à prendre une décision sur les conditions dans lesquelles le NPA soutiendrait des candidates portant le voile.

Comment sortir de l’impasse ?

|

Cette dérive a entraîné un processus de désintégration. L’« ancienne majorité », à laquelle étaient fidèles les meilleurs militant·e·s de la LCR, s’est de fait effondrée. Certains de ses principaux membres ont rejoint la GA, avec les yeux fixés sur la sortie. Le vide au centre du NPA a donné de plus en plus de pouvoir aux gauchistes sectaires, ce qui rend la perspective de rejoindre le Front de gauche une option attrayante. Mais abandonner le NPA n’est pas une panacée. Le Front de gauche est dominé par le PCF, une organisation décrépite, complètement opportuniste, et Mélenchon, qui est un social-démocrate du type républicain français traditionnel, fortement nationaliste, avec une position islamophobe sur le voile, et qui a soutenu l’intervention de l’OTAN en Libye. Il est peu probable que cela constitue un terrain très favorable pour des révolutionnaires. |

Cette triste histoire ne peut réjouir en aucune façon les autres courants que le NPA et la QI à l’extrême gauche. Au SWP nous avons eu notre propre crise interne au cours des cinq dernières années, qui nous a forcés à réexaminer de façon critique et partiellement à reconstruire nos propres procédures démocratiques. Nous ne sommes donc pas en mesure de juger les autres a posteriori. Les points critiques exprimés ici sont ceux que nous avons exprimés un certain nombre de fois dans nos débats très fraternels avec les camarades de la LCR et du NPA. Ils sont écrits ici dans un esprit constructif, afin de faciliter le type de débat capable d’empêcher de futurs reculs du même genre que ceux que le NPA a subi.

De plus, il est important de comprendre que la crise du NPA est simplement une version spécifique d’un modèle plus général. Stimulée par la montée du mouvement anticapitaliste, après Seattle et Gênes, la gauche radicale européenne a connu une progression générale au début des années 2000. Aujourd’hui, s’il y a des exceptions (notamment le Danemark et la Grèce), la tendance est globalement à la stagnation ou au repli. Parfois, c’est pour des raisons locales, par exemple les Verts ont été en mesure de prendre l’avantage électoral sur Die Linke grâce à la crise énorme qui s’est développée en Allemagne autour de l’énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima en février 2011. Mais un problème récurrent est de savoir comment les courants révolutionnaires qui sont généralement au cœur des partis radicaux de gauche peuvent rompre avec le passé de petits groupes oppositionnels sans capituler devant l’opportunisme. Le NPA a, comme le reste d’entre nous, été aux prises avec ce problème (5).

Comme il a été dit, l’effondrement du NPA serait un désastre pour la gauche révolutionnaire à une échelle internationale. Il faut espérer qu’il puisse encore être évité. Le NPA a encore des ressources considérables – les excellents militant·e·s des deux côtés de la principale division interne, le meilleur des traditions de la LCR, et la position unique de Besancenot en tant que propagateur des idées anticapitalistes en France. Il faut ajouter à cela les forces très importantes du mouvement ouvrier français, l’un des plus combatifs en Europe. Il est dans l’intérêt de toutes celles et ceux qui combattent le capitalisme dans le monde entier que ces ressources aident le NPA à éviter le pire.

Alex Callinicos

Traduit de l’anglais sur le site de la revue Que Faire ? http://quefaire.lautre.net. Intertitres et révision de la traduction par nos soins. Le texte original est disponible sur le site www.europe-solidaire.org.

1 Une première scission a affaibli la LCR, puis le NPA, qui se retrouve aujourd’hui au sein du FdG, dans la Gauche unitaire de Christian Piquet, constituée en 2011. Une seconde a rejoint également le FdG en 2011 sous le nom de « Convergences et alternative ».

2 Le FdG comprend encore, outre le PCF et le Parti de gauche, la Gauche unitaire, République et socialisme (issu du Mouvement des citoyens de J.-P. Chevènement), Convergences et Alternative, le Parti communiste des ouvriers de France (PCOF, issu du courant pro-Albanais) et la Fédération pour une alternative sociale et écologique (FASE).

3 Alex Callinicos, « Revolutionary paths : a reply to Panos Garganas and François Sabado », International Socialism nº 122, automne 2008, www.isj.org.uk.

4 Chris Harman, « La crise de Respect : le point de vue du SWP », Inprecor 534-535, janvier-février 2008, http://orta.dynalias.org/inprecor

5 Pour une analyse plus approfondie de l’évolution de la gauche radicale, voir Alex Callinicos, « Où va la gauche radicale ? », Critique communiste 189, décembre 2008, http://www.europe-solidaire.org/spi…