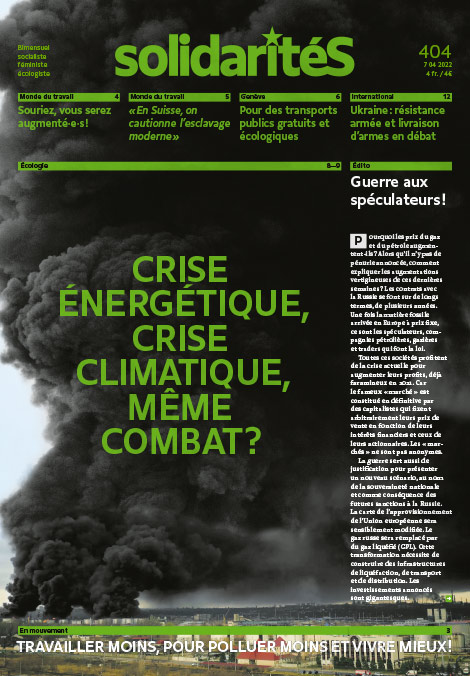

Crise énergétique, crise climatique, même combat ?

La guerre d’agression de la Russie sur l’Ukraine entraîne de multiples crises convergentes. L’architecture mondiale de l’approvisionnement énergétique est remise en question. Partout, des déclarations fusent pour accélérer la « transition énergétique ». Dans ce contexte de (timide) prise de conscience, il nous faut avancer les solutions écosocialistes.

Publié le 4 avril, le troisième volet du 6e rapport du Groupe d’expert·es intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) alerte : les États doivent renforcer drastiquement les mesures en faveur de la « transition énergétique » d’ici… la fin de l’année. Sinon, la catastrophe sera inévitable. Par ailleurs, la reprise économique post-covid a entraîné le rebond le plus important de l’histoire des émissions de gaz à effet de serre.

Un tel contexte n’a pourtant pas empêché la droite bourgeoise du parlement de refuser l’initiative populaire fédérale « Pour un climat sain (initiative pour les glaciers) » et, donc, de viser la sortie définitive des énergies fossiles, arguant désirer des solutions plus pragmatiques et immédiates. Pour Crédit Suisse, la situation paraît claire : « À court-terme, les alternatives resteront fossiles ». Peut-être, pensent-ils alors à l’augmentation des budgets militaires, anti-écologiques par nature (voir « Des guerres pas si froides », solidaritéS nº 399), comme vient de le faire le gouvernement allemand sous l’égide d’une ministre verte.

Plus de militarisation aux frontières, plus de sécurisation des profits des multinationales de l’énergie : deux intérêts convergents comme le démontre le rapport Global Climate Wall. Ou alors, la droite bourgeoise pense-t-elle à ce qu’elle qualifie d’aides ciblées aux plus précaires, mais qui subventionnent directement les industries fossiles et les plus gros pollueurs ? Une mesure pour lutter contre l’inflation et la spéculation artificielle des matières premières qui font les intérêts de la Suisse ?

Ce qui est certain, c’est que l’inaction coûte définitivement plus cher qu’une action immédiate et d’ampleur. Mais elle profite directement aux capitalistes et aux industries les plus polluantes. Pendant ce temps, les classes populaires, notamment toutes les personnes et communautés les plus touchées, passent à la caisse, largement contraintes par des infrastructures obsolètes et par des relations internationales inégales, avec des États impérialistes toujours plus ouvertement prédateurs.

Et pourtant, la sécurité énergétique européenne et mondiale – entendez la sécurisation de l’énergie pillée par les États qui dominent l’ordre du monde – sert avant tout à préserver un mode de vie impérialiste. C’est ainsi que les décisions les plus improbables, telles qu’une relance massive du nucléaire ou la reprise des activités comme la fracturation hydraulique, sont dessinées ou prises, dans l’urgence, pour le climat et notre sécurité collective… une stratégie du choc, un capitalisme du désastre comme Naomi Klein nous en avertissait.

Technologies partout, solutions nulle part

Face à cette situation, des solutions urgentes et radicales sont nécessaires. Mais lesquelles ? Une petite musique continue de faire son chemin, récitée en boucle par les chantres de la droite bourgeoise qu’elle soit climato-sceptique, réactionnaire ou libérale, mais également par des éléments s’affirmant comme écologistes, socialistes ou progressistes. Son refrain : l’innovation technologique serait la clé de voûte de la prétendue transition énergétique pour résoudre la crise climatique. Ah bon ?

Son premier couplet : le libre-marché comme solution sacro-sainte, abandonnons les mesures régulatoires ou planificatrices, l’augmentation explosive des prix des fossiles et matières premières va forcément aiguiller les comportements vertueux des individus. Vraiment ? Son deuxième couplet : soyons honnêtes, la Suisse est toute petite, nous n’avons pas de réels moyens d’influer sur l’ordre du monde, alors protégeons nos intérêts nationaux avant tout. Ben voyons !

Leur conclusion : à court-terme, nous n’avons pas d’autres choix que d’envisager des alternatives énergétiques fossiles vers le toujours plus, comme le gaz de schiste étasunien pour l’Europe. Gloire aux fossiles !

Pourtant, nous le savons : le changement climatique est, à bien des égards, irréversible. Seule son atténuation et celle des autres catastrophes écologiques pourraient nous offrir une possibilité d’adaptation et transformation en profondeur, ou bien nous vivrons la barbarie généralisée. Mais cette musique est bien moins agréable, surtout pour les capitalistes et les États impérialistes.

L’AIE à le rescousse

Peut-être, devrions-nous alors regarder du côté de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) pour trouver 10 mesures qui, quant à elles, articulent la nécessité de la sobriété comme objectif cardinal et solution nécessaire, même si elle n’articule aucunement la possibilité d’une rupture immédiate et conséquente avec les hydrocarbures ?

Selon cette dernière et pour faire face à la crise énergétique qu’entraîne l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il conviendrait aux pays les plus développés de prendre 10 mesures pour réduire la consommation de pétrole de 2,7 millions de barils par jour dans les 4 prochains mois. Florilège :

- Réduire d’au moins 10 km/h les limites de vitesse sur les autoroutes ;

- Télétravail jusqu’à 3 jours par semaine là où c’est possible ;

- Dimanche sans voitures dans les villes ;

- Réduire les tarifs des transports publics et encourager la marche et le vélo ;

- Prendre le train au lieu de l’avion.

Et tout cela, en insistant sur le fait que, pour assurer le sécurité énergétique, le climat et la pollution, la baisse de la consommation de pétrole ne doit pas être temporaire. Si une institution conservatrice comme l’AIE – qu’on connaît surtout pour son camouflage des effets désastreux de l’énergie nucléaire – propose des solutions allant dans le sens d’une décroissance des matières et des flux, sommes-nous entré·e·s dans une nouvelle ère ? Pas vraiment, car celles-ci se limitent à l’éternelle injonction à la sur-culpabilisation des consommateur·trices, alors que les véritables criminel·le·s et moteurs de la destruction écologique ne sont jamais inquiétés ni même mentionnés.

Bloquer, lutter, exproprier !

Comment pouvons-nous mettre en place des mesures d’urgence ? Et surtout, comment les justifier et les maintenir lorsqu’une réponse globale et planifiée n’est pas articulée ? Dans une telle situation, tout projet écosocialiste et internationaliste se doit d’esquisser des priorités politiques, par des revendications immédiates et transitoires. Oui, mais lesquelles ?

Quelques mesures d’urgence d’un programme de transition écosocialiste faisant face à la situation actuelle par une décroissance juste et planifiée : 1

- La décroissance globale de la consommation finale d’énergie, et partant de la production matérielle et des transports, afin de sortir aussi rapidement que possible du régime des énergies fossiles (et fissiles), en choisissant la seule dépendance à moyen et long terme acceptable : les renouvelables ;

- Comme précondition à un tel scénario, l’expropriation des grandes multinationales de l’énergie, puis mener une politique de planification de la décroissance décidée démocratiquement et collectivement, face à la seule sobriété individuelle ;

- Bloquer immédiatement les prix du pétrole, du gaz, de l’électricité et des métaux, en faisant payer intégralement les profiteurs de guerre ;

- Une régulation contraignante de la pollution des plus riches, principal moteur du changement climatique (voir encart) ;

- Réduire massivement le temps de travail, sans perte de salaire et avec embauches compensatoires, tout en partageant mieux le travail écologiquement et socialement utile à la société ;

- Un désarmement global au service d’une diplomatie altermondialiste.

À l’aune de ces objectifs presque minimaux mais nécessaires ainsi que de la situation défensive actuelle, seule une stratégie ambitieuse de co-construction et reconquête de l’hégémonie dans la société pourrait nous permettre de faire un ou deux pas en avant.

Quelles sont les luttes qui seront aux avant-postes du combat écosocialiste aujourd’hui et demain ? Et par quels moyens d’action ? Peu importe, œuvrons à l’auto-organisation de luttes collectives, émancipatrices et massives, puis à leur articulation et convergence. Il est trop tard pour être pessimiste. Décidons ensemble, produisons moins et partageons mieux !

Steven Tamburini

Empreinte carbone et inégalités

Oxfam et Greenpeace France viennent de publier un rapport relatif à l’empreinte carbone de 63 milliardaires français·es. Cette recherche prend en compte les actifs financiers de ces super riches et a calculé la part de l’empreinte carbone des entreprises dans laquelle chaque milliardaire détient le plus de part. Cela va bien au-delà de l’empreinte carbone individuelle liée au mode de vie dont on sait qu’elle est très différente selon le niveau de richesse.

Oxfam avait déjà calculé que l’empreinte carbone d’un individu appartenant aux 1 % les plus riches est 13 fois plus importante que celle des 50 % les plus pauvres. Et pourtant ces derniers·ères paient proportionnellement plus de taxes carbones que les plus aisé·e·s.

Les résultats de l’étude sont édifiants. L’empreinte carbone issue des actifs financiers des 63 milliardaires français·es s’élève à 152 millions de tonnes de CO₂ par an, soit autant que ce qui est attribué à 49 % des ménages français. À titre de comparaison c’est plus que les émissions territoriales du Danemark, de la Finlande et de la Suède réunies.

Face à ces inégalités climatiques, le rapport préconise un impôt sur la fortune climatique, une taxation accrue des dividendes et une interdiction de verser des dividendes en provenance d’activités économiques climaticides.

Pour partie cela rejoint deux initiatives abouties dans le canton de Genève. Celle relative à la taxation à 100 % des dividendes au même titre que n’importe quel revenu et celle visant à taxer davantage les fortunes de plus de 3 millions.

Bernard Clerc

1 Voir également la récente « Contribution à l’élaboration d’un programme écosocialiste dans le cadre de la nécessaire réduction de la production matérielle globale » présentée à une réunion du Comité de la IVe Internationale de février 2022