Ukraine

États-Unis

Le réveil douloureux de l’Europe face à la montée du fascisme mondial

Depuis quelques semaines, un état de paralysie semble s’être emparé du paysage politique européen. Pourtant, Trump, Poutine et les autres dirigeant·es d’extrême droite n’ont jamais caché leurs ambitions. Iels les affichent ouvertement depuis des années. Il faut l’affirmer sans ambages: leur projet est fasciste.

Un régime fasciste est en train de s’installer aux États-Unis. En Russie, il est déjà en place depuis trois ans – une réalité que beaucoup ont préféré nier, s’accrochant à l’illusion d’un retour en douceur à la normale, à un statu quo qui était considéré comme seulement temporairement perturbé par la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Ce même statu quo qui a permis à l’Union européenne, et surtout à l’Allemagne, de continuer à importer des hydrocarbures russes bon marché tout en exportant des produits haut de gamme vers la Chine et les États-Unis. Un monde si confortable que les Ukrainien·nes, dans leur résistance obstinée, ne sont devenu·es qu’une nuisance. Si seulement iels avaient accepté de vivre sous l’occupation d’un régime qui viole, tue et torture à grande échelle, peut-être aurions-nous pu continuer à prospérer indéfiniment… Une illusion aussi naïve que cynique.

Les illusions de l’Union européenne

Alors que l’Europe occidentale a mis de côté ses investissements dans la défense, la Russie, elle, a utilisé ses revenus énergétiques pour moderniser son appareil militaire. L’annexion de la Crimée en 2014 et ses nombreuses opérations d’influence à travers l’Europe – y compris des crimes et des assassinats – sont restées pratiquement impunies. En 2022, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, le système européen de prospérité et de stabilité, fondé sur la corruption morale, s’est effondré.

Pourtant, les dirigeant·es européen·nes se sont accroché à cette illusion, limitant leur capacité à imposer des sanctions rapides et efficaces contre la Russie et retardant l’aide à l’Ukraine à un moment critique – lorsqu’elle avait la meilleure chance de modifier le rapport de forces sur le champ de bataille. Cette hésitation a permis à la Russie de s’emparer de territoires et de renforcer ses positions, rendant les contre-offensives de l’Ukraine beaucoup plus coûteuses.

Le message de Trump

Après avoir concentré tous nos efforts pour fermer les yeux sur la réalité, nous nous retrouvons aujourd’hui abasourdi·es par une situation où tous nos repères se sont effondrés en l’espace de quelques semaines. Le discours de J.D. Vance à Munich en est un exemple frappant.

J.D. Vance a été très clair: son ennemi n’est pas Vladimir Poutine, avec lequel le nouveau gouvernement étasunien partage de nombreuses affinités idéologiques. Son véritable ennemi se trouve en Europe – il s’agit de celles et ceux qui résistent à l’ordre qu’il cherche à imposer. L’homme qui prône la construction de murs pour empêcher l’entrée des migrant·es veut également interdire les barrages contre l’extrême droite en Europe. Comme l’a bien décrit The Guardian, il s’agissait d’un appel aux armes pour les forces populistes de droite afin qu’elles prennent le pouvoir dans toute l’Europe, avec la promesse que le «nouveau shérif en ville» les aiderait à y parvenir. Rien ne doit s’opposer à leur marche triomphale.

Quelles barrières?

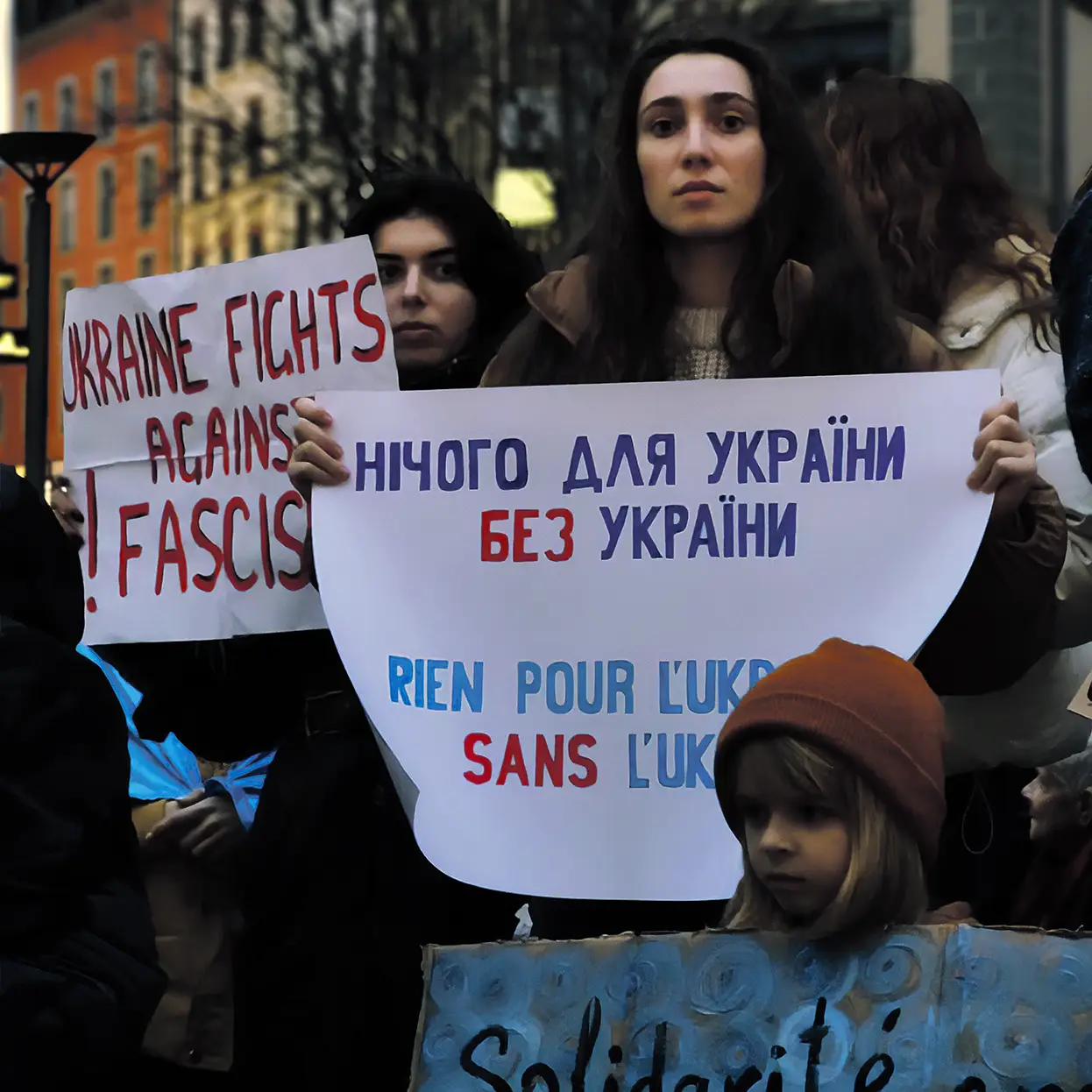

Pourtant, il existe des obstacles à cet assaut sur l’Europe. La première ligne de défense est la société civile européenne, ses institutions démocratiques. Mais il existe un autre rempart: l’effort de millions d’Ukrainien·nes qui, depuis trois ans, se battent pour stopper la montée du fascisme russe.

Ce rempart peut s’effondrer à tout moment, tandis que l’Europe continue de regarder, hochant la tête en signe de reconnaissance passive, sans voir que les mêmes eaux troubles s’infiltrent déjà de l’intérieur.

La répression des migrant·es, l’institutionnalisation de la misogynie et de l’homophobie, le déni du changement climatique, l’exploitation impitoyable des personnes et de la nature, la liquidation de l’Ukraine, la déportation des Palestinien·nes – tels sont les piliers du nouvel ordre émergent qui prend forme. Cela devrait être clair comme de l’eau de roche: abandonner les victimes d’une agression militaire – comme nous l’avons fait avec les Palestinien·nes et comme nous nous apprêtons à le faire avec les Ukrainien·nes – revient à donner aux autocrates les coudées franches pour imposer leur loi par la force brute.

C’est une équation simple que toute personne rationnelle devrait être en mesure de comprendre. Il est donc d’autant plus curieux que les actions de Donald Trump et celles de son gouvernement aient apparemment choqué les Européen·nes. Après tout, il a clairement indiqué à plusieurs reprises la façon dont il comptait agir. Ce qui est vraiment surprenant, ce n’est pas Trump lui-même, mais plutôt le manque de préparation et de prévoyance stratégique de l’Europe.

Quelle défense?

Les déclarations soulignant la nécessité urgente pour les pays européens d’augmenter radicalement et rapidement leurs dépenses militaires sont malheureusement correctes. Selon le Financial Times, les dépenses militaires de la Russie ont désormais dépassé les budgets de défense combinés de tous les pays européens. D’ici 2025, Moscou consacrera encore plus de fonds à la guerre: 7,5% de son PIB, soit près de 40% du budget national.

C’est l’un des avantages des régimes autoritaires sur les démocraties: ils peuvent rapidement mobiliser des ressources humaines et économiques pour la guerre et imposer des mesures coercitives sans craindre une opposition massive. Un État autoritaire, dont la population a été imprégnée du cynisme et de l’individualisme caractéristique du capitalisme tardif, comme c’est le cas en Russie, peut pousser cette logique encore plus loin. Pourtant, l’Europe semble aveugle à une autre réalité fondamentale des régimes autoritaires: une fois qu’un autocrate s’est lancé dans une guerre d’expansion, il ne peut pas tout simplement s’arrêter. La survie de son régime devient indissociable de la guerre, qui finit par consumer toute la structure du pouvoir.

Crise sociale en Europe

Les dirigeant·es européen·nes, à l’image d’Emmanuel Macron et d’Olaf Scholz, qui évoquent aujourd’hui la nécessité bien réelle de renforcer la défense de l’Europe, sont ceux-là mêmes qui ont ouvert la voie à cette crise. Ils condamnent les abus de pouvoir sur la scène internationale tout en tolérant la logique darwinienne au sein de leurs propres sociétés, soutenant un système où les plus puissants continuent de dominer les plus vulnérables. Cette contradiction affaiblit leur crédibilité et alimente la méfiance croissante à l’égard des institutions démocratiques. Cette incohérence crée un terrain fertile pour la montée des mouvements fascistes, qui capitalisent sur ces fractures pour mobiliser un électorat désabusé.

L’aggravation des inégalités, le sentiment croissant d’injustice et la perception d’une élite politique déconnectée de la réalité affaiblissent leur légitimité. Une société qui se sent abandonnée ou ignorée aura du mal à soutenir les engagements internationaux, même lorsqu’ils défendent des principes fondamentaux tels que la défense des droits et de la souveraineté.

Montée du populisme

Les populistes exploitent ce mécontentement en alimentant l’idée que les gouvernements sacrifient les intérêts nationaux en faveur de causes soi-disant lointaines, comme le soutien à l’Ukraine. Des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon en France ou Sahra Wagenknecht en Allemagne dénoncent l’injustice sociale tout en adoptant la loi du plus fort sur la scène internationale, justifiant les violations commises par des régimes autoritaires comme la Russie. Leur positionnement opportuniste, guidé par des calculs électoraux, ôte toute crédibilité à leur discours.

Pourtant, il est impossible de dissocier la justice sociale intérieure de la politique internationale d’un pays. Une société qui tolère, voire encourage, le cynisme et la domination sur la scène mondiale normalisera inévitablement ces mêmes dynamiques dans ses relations sociales internes – et vice versa.

Une société plus juste et plus cohérente est mieux équipée pour soutenir les engagements internationaux et les budgets de défense, dont la nécessité est désormais indéniable. Des politiques de redistribution efficaces et urgentes sont essentielles pour restaurer la confiance des citoyen·nes. Ainsi, l’assistance que les pays européens peuvent apporter à l’Ukraine ne se limite pas à une aide militaire ou économique ; elle dépend également de la résolution de leur propre crise interne de légitimité. Cependant, il faut le répéter encore et encore: l’aide qui compte vraiment pour chaque Ukrainien·ne est l’aide militaire. C’est la condition la plus cruciale pour la survie de l’Ukraine en tant que société, ainsi que pour chacun·e de ses habitant·es.

Un carburant pour l’extrême droite

Nombreux sont celles et ceux, notamment en Allemagne, qui s’inquiètent de l’influence de l’extrême droite en Ukraine. Pourtant, rien n’alimente plus l’extrémisme qu’un «accord de paix» injuste imposé contre sa volonté à une victime d’agression. Aucune situation n’est plus radicalisante qu’une occupation militaire associée à une oppression systématique et brutale. Si l’Ukraine est contrainte d’accepter une paix dictée par la Russie, la frustration et l’injustice accumulées serviront de carburant aux mouvements radicaux, qui prospéreront aux dépens des forces modérées et progressistes. L’histoire regorge d’exemples d’accords de paix imposés qui ont donné naissance à des monstres – des organisations terroristes nées du désespoir et du ressentiment.

Trump déclare ouvertement vouloir négocier sans tenir compte du gouvernement ukrainien ou de son peuple. Ce faisant, il s’aligne entièrement sur le Kremlin et légitime rétroactivement l’agression russe. Pire encore, en refusant de qualifier cette invasion pour ce qu’elle est vraiment – une guerre d’agression illégale, accompagnée de violations flagrantes du droit international et de crimes de guerre avérés – il envoie un message profondément dangereux. Il renforce l’idée que de telles politiques expansionnistes peuvent être non seulement tolérées, mais même récompensées. Taïwan, les Philippines, les États baltes, la Moldavie et l’Arménie doivent maintenant se préparer à être les prochains sur la liste. Dans ce contexte, il est impératif d’adopter une position ferme et sans équivoque: aucune négociation ne peut avoir lieu aux dépens du peuple ukrainien, et encore moins sans son consentement.

Le temps des lamentations est révolu. C’est maintenant qu’il faut agir. Car un jour, lorsque la poussière sera retombée et que le brouillard se sera dissipé, nous nous demanderons inévitablement avec horreur: comment avons-nous pu être aussi passifs, aussi aveugles, aussi indifférents face à ce désastre imminent?

Hanna Perekhoda

Paru en anglais sur voxeurop.eu le 23 février. Traduit et adapté par la rédaction.