Luttes trans pour l’autonomie médicale: le cas du CHUV

Les luttes trans pour l’accès à la santé sont un véritable chemin de croix, et souvent un cri dans le désert. Car même quand des avancées surviennent, elles sont souvent bien insuffisantes, voire contradictoires. C’est pour cette raison qu’un groupe de travail de la Grève féministe s’attèle à défendre l’accès aux soins et l’autonomie médicale des personnes trans, et l’émancipation de leurs corps.

Sans rentrer dans des débats théoriques et conceptuels sur la place de la médicalisation dans la construction des sujets politiques trans, l’accès libre à des soins transaffirmatifs [qui soutiennent la légitimité d’être trans, ndlr] est une nécessité matérielle de survie dans une société transphobe. L’accès à des hormones, des chirurgies et d’autres prises en charge (épilation définitive, orthophonie, …) cristallise les conditions de possibilité d’une autonomie corporelle trans, à l’inverse, les entraves à leur accès caractérisent sa répression.

La structuration du champ médical de prise en charge trans en Suisse romande, bien que celui-ci soit composé de réseaux privés ayant leurs propres travers, donne une place centrale aux centres hospitaliers comme le CHUV. Pour les personnes trans isolées, peu ancrées dans la communauté trans et dont les professionnel·les de santé sont les moins au courant des prises en charge transaffirmatives, le centre hospitalier est perçu comme l’unique ou la principale solution.

La méconnaissance, l’isolement et parfois la naïveté propres au début de beaucoup de parcours de transition doivent être prises en compte pour comprendre la situation de vulnérabilité spécifique dans laquelle sont mises de nombreuses personnes trans. De multiples retours de violences qui résultent de cette posture précaire nous amènent à considérer les violences qui s’y jouent comme un enjeu central de la lutte pour l’autonomie corporelle et médicale trans.

Une institution totalisante à subir ou à fuir

La constitution de l’unité de dysphorie de genre du CHUV est pensée comme un espace de centralisation de différentes prises en charge transaffirmatives. La simplicité de suivi que devrait garantir une entité unique est largement mise à mal par des problèmes de communication récurrents à l’interne faisant reposer la charge du suivi sur les personnes trans.

La constitution du CHUV comme entité autonome l’amène à un repli sur lui-même, omettant les expertises externes – ignorant, par exemple, des diagnostics déjà établis par d’autres psychiatres. Pour le dire simplement, les membres du personnel hospitalier ne font confiance qu’à leurs propres services.

Le CHUV se distingue également par son positionnement comme lieu d’expertise. Pourtant, les compétences autoproclamées se caractérisent surtout par un protocole daté qui se traduit en une rigidité et un contrôle vis-à-vis de ses patientexs trans. Ce protocole semble ne correspondre qu’à un type précis de transition: binaire. Cette orthodoxie protocolaire passe notamment par un contrôle psychiatrisant de l’accès aux soins qui rend l’ensemble du processus particulièrement infantilisant et violent.

Le protocole rigide ne constitue même pas un repère clair, puisque les patientexs ne sont souvent pas misexs au courant, malgré leurs demandes, du nombre de rendez-vous qui seront nécessaires avant de pouvoir accéder à des soins, ni de quels délais d’attente sont prévisibles. Ces procédures, dont l’opacité est éloquente, semblent, avant tout, avoir comme effets de justifier des examens arbitraires et d’évacuer les critiques et les interrogations. Suivre le protocole se fait au détriment des patientexs.

Des délais prolongés pour accéder à des soins, des sous-dosages systématiques des hormones menant à des aggravations des symptômes dépressifs et des symptômes de ménopause (bouffées de chaleur, instabilité d’humeur, baisse de libido, douleurs, fatigue) et des chirurgies aux résultats questionnables sont autant de maltraitances médicales qui résultent de ce cadre. Ces violences illustrent l’opposition du CHUV à des conceptions d’autonomie corporelle, puisque les mauvais traitements sont maintenus malgré des remises en cause des patientexs.

Nos perspectives militantes: un autre paradigme affirmatif et communautaire

N’ayant rien de thérapeutique, étant partiale, malveillante, transphobe et transmédicaliste [qui appréhende la transidentité comme une question médicale plutôt que sociale, ndlr], la prise en charge au CHUV, par ses manquements, nous pousse à trouver nos propres ressources. Que ce soit en autonomisant notre accès aux connaissances techniques ou en créant des espaces de discussions communautaires, sortir des approches uniquement biomédicales et mécaniques semble essentiel pour renouveler la pensée sur le soin à partir de perspectives trans.

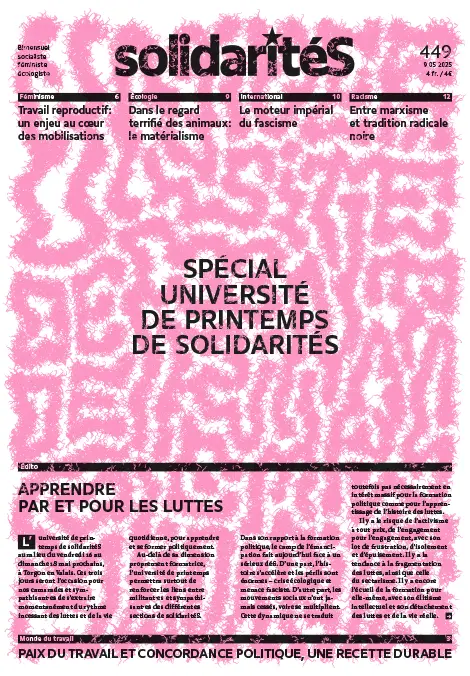

C’est justement l’enjeu de l’atelier qui se tiendra à l’université de printemps de solidaritéS: faire découvrir nos luttes trans sur le sujet de l’autonomie médicale, qui s’articulent autour des axes de dépathologisation, de dépsychiatrisation, des savoirs communautaires et des projets autonomes d’auto-support.

Groupe de travail Trans de la Grève féministe Vaud