Le handicap nous concerne toutes et tous

Le « handicap » est souvent appréhendé dans un sens libéral, qui fait de ce dernier une question minoritaire devant être traitée à l’échelle individuelle. Pourtant, le validisme est une forme de domination sociale qui doit faire l’objet d’une réponse politique élaborée collectivement.

Selon la Confédération, « près d’un cinquième de la population résidente vit avec un handicap » en Suisse. Concernant l’humanité dans sa globalité, l’Organisation Mondiale de la Santé indique le chiffre de 16 % de personnes handicapées. Même avec les critères très stricts de ces institutions, la population concernée par le handicap apparaît donc considérable. Ce dernier n’est pourtant pas considéré comme une discrimination systémique, alors qu’il est une matérialisation très concrète d’une domination sociale qui concerne toute la société: le validisme.

La norme valide du capitalisme

Le handicap n’est pas intrinsèque aux individus: on ne naît pas handicapé·e, mais on le devient en raison d’une norme valide qui dévalorise certaines de nos (in)capacités – qu’elles soient de naissance ou acquises au cours de la vie. Sous le capitalisme, le degré de handicap est fonction de la capacité à travailler: une personne est ainsi considérée comme handicapée lorsqu’elle est improductive pour le capital. La situation n’est pas binaire, certains handicaps sont considérés comme partiels et les personnes concernées sont tout de même exploitées pour leur force de travail.

De ce fait, l’exclusion des enfants et des personnes âgées du handicap est (généralement) perçue comme moralement légitime bien que leurs capacités à travailler soient jugées insuffisantes par le capital pour que ces personnes soient rentables. Qu’elle soit considérée comme passée ou future, leur contribution à l’effort productif reste le référentiel à partir duquel leurs besoins sont satisfaits. Dès lors, ce report temporel de leur mise au travail n’est que le reflet de la nécessité, pour le capital, d’une reproduction de la force de travail qu’il a besoin d’exploiter pour en extraire un profit. D’une certaine manière, cette exception morale pour les enfants et les personnes âgées s’apparente à une confession implicite de la norme valide du capitalisme. La retraite n’est effectivement qu’une reconnaissance – acquise socialement – que la violence du travail, accumulée tout au long de la vie, abîme les corps en même temps qu’ils vieillissent. En définitive, le validisme concerne tout le monde, car nous sommes toutes et tous potentiellement handicapé·es : ce n’est qu’une question de temps.

Le validisme par-delà le travail

Les personnes handicapées dont la situation entraîne la mise à l’écart du marché du travail n’échappent pas au validisme pour autant, puisque c’est l’institutionnalisation qui les guette. S’iels ne peuvent pas travailler dans les conditions de la population générale, les adultes considéré·es comme invalides sont enfermé·es, dans des conditions para-carcérales qui entravent leur liberté de circuler. Cette institutionnalisation et médicalisation forcée du handicap permet d’isoler les personnes concernées du reste de la société, qui délègue ainsi leur « prise en charge » à des institutions dédiées, dont la violence structurelle est aujourd’hui bien documentée.

Plus largement, le validisme dépasse la question du travail car la norme valide concerne la société toute entière. Celle-ci est conçue prioritairement pour les corps valides: espace public, logement, transports, espaces scolaires et universitaires, outils numériques, espaces culturels et récréatifs, etc. Sur tous ces plans, quelques progrès ont été acquis ces dernières années au nom de « l’accessibilité » des infrastructures, notamment publiques. La marche à franchir reste toutefois particulièrement haute avant de dissoudre le handicap dans une société sans norme valide.

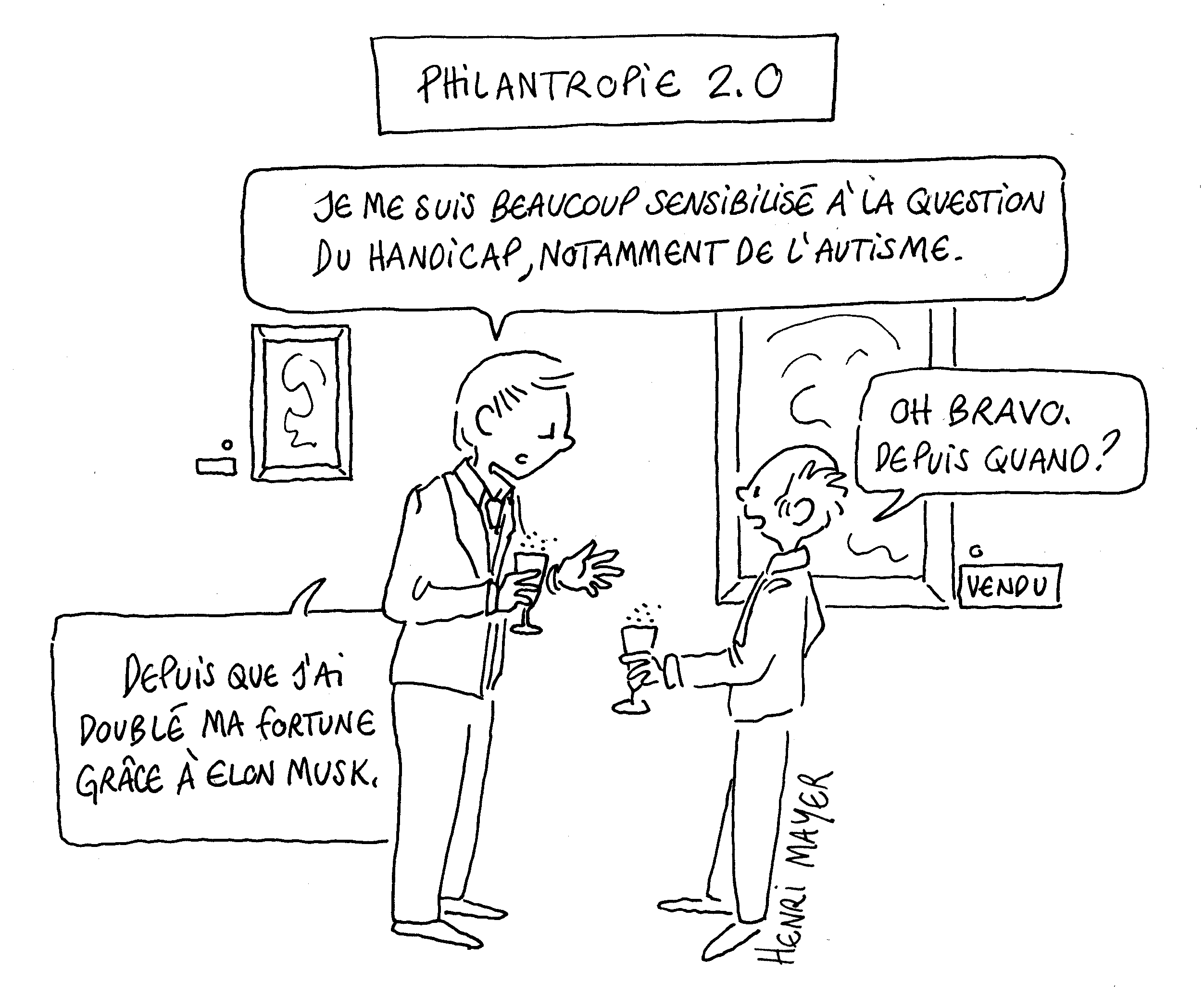

De l’antivalidisme à l’anticapitalisme (et retour)

S’il est désormais clair que le « handicap » n’est pas une question individuelle, des conclusions politiques doivent en être tirées. Les aménagements institutionnels et médicalisés – dont ne peuvent bénéficier qu’une partie des personnes handicapées – ne dessinent aucune perspective désirable. Le validisme étant une domination sociale, la réponse devant y être opposée doit être politique.

L’antivalidisme reste politiquement stérile s’il ne repose pas sur un projet de transformation radicale de la société. Aucun mouvement émancipateur ne peut faire l’économie de la lutte antivalidiste. L’objectif doit être notre libération collective de la dictature du capital, qui abîme nos corps en nous imposant de travailler. C’est là une condition indispensable pour construire une société permettant de répondre aux véritables besoins de chacun·e, au lieu d’enfermer celles et ceux que la société capitaliste laisse sur le bas-côté.

Antoine Dubiau