Déconstruire l’édifice des quatre piliers

Ces derniers mois, la «crise du crack» a inondé les médias, l’espace public et les structures d’accueil et de consommation sécurisés. Non préparé pour un tel afflux, Quai 9 a même dû fermer ses portes, durant l’été 2023, aux consommateur·ices de crack. Face aux problèmes générés par l’augmentation de la consommation, l’on est en droit de se demander si la politique des 4 piliers est encore adaptée à la situation actuelle. Entretien avec Camille Robert, co-secrétaire générale du Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA) pour réfléchir aux possibilités d’actualiser cette politique aujourd’hui poussiéreuse.

Dans notre précédent numéro, un travailleur social actif en RDR nous a affirmé que la crise médiatique était un phénomène cyclique mais qu’elle soulignait une augmentation réelle de la consommation, est-ce que le GREA partage ce constat ?

Oui, c’est effectivement le même constat qu’on pose sur la situation. Les crises médiatiques sur les questions de drogue, mais également de deal de rue, c’est quelque chose de cyclique qui revient de manière assez régulière. Typiquement, à Lausanne, on avait beaucoup parlé de deal de rue il y a quelques années, avec l’épisode de Fernand Melgar.

Néanmoins, depuis 2021 à Genève, et depuis l’année passée à Lausanne, il y a quand même eu un changement. Sur le terrain, on voit vraiment qu’il y a eu une explosion de la consommation de crack. Il y a certainement aussi une réelle augmentation de la visibilité du deal et de la consommation dans l’espace public. Tout ça est lié à l’augmentation, au niveau mondial, du trafic de drogue. On a des rapports étayés qui montrent qu’il n’y a jamais eu autant de produits disponibles sur le marché qu’aujourd’hui.

Peux-tu décrire les tendances actuelles et en quoi elles divergent de la situation que la Suisse a connu entre la fin des années 80 et les années 90 avec les scènes ouvertes ?

Lors de la première crise des drogues en Suisse, durant les années 80–90, avec le Platzspitz et autres scènes ouvertes, c’était vraiment une période où les gens, principalement, s’injectaient de l’héroïne. Ce produit est une substance opioïde qui a tendance à endormir les gens, à les hypostimuler. Iels sont extrêmement fatigué·es, iels peuvent faire des overdoses, etc. C’est sur la base de cette crise-là qu’on a élaboré la politique des quatre piliers et qu’on a créé les locaux de consommation, pensés et conçus pour accueillir des consommateur·ices qui prenaient ce type de substance.

Ces dernières années, il y a eu un changement dans le type de consommation. Alors, il y a toujours des gens qui consomment de l’héroïne, et d’ailleurs, grâce à notre politique des quatre piliers, c’est des gens qui peuvent vivre et vieillir.

Mais, il y a eu une claire réorientation générale de la consommation vers des produits de type stimulant. C’est lié, d’une part, à l’offre qui a explosé, la Colombie a par exemple battu ses records de production.

Ce qu’on voit aussi, c’est que les prix de la cocaïne baissent et, en même temps, la pureté augmente. Mais il y a une part qui est liée au fait que la cocaïne, c’est une substance qui se prête bien à notre société actuelle. La cocaïne, c’est une drogue de la compétition, de la performance, et donc qui se prête super bien au modèle néolibéral individualiste, qui demande à tous et toutes d’être en permanence performant·e.

Un troisième facteur, c’est la précarité. Cette dernière augmente d’année en année en Suisse. Mais puisque le crack est une substance extrêmement bon marché, qui coûte 10 francs «l’unité», à peu près, elle reste accessible, même pour des personnes en situation de grande précarité.

La Suisse est l’un des pays dans le monde où l’on consomme le plus de cocaïne. Sur les dix villes européennes en tête du classement, cinq sont suisses. Mais les responsables de ce classement ce ne sont pas les consommateur·ices qu’on voit dans la rue. La majorité des personnes qui consomment de la cocaïne sont des gens insérés, qui veulent faire la fête ou, justement, travailler plus longtemps. On sait aujourd’hui qu’il y a des ouvrier·es qui prennent de la cocaïne sur les chantiers pour tenir plus longtemps, des avocat·es, etc. Mais cette majorité silencieuse, elle ne fait pas débat vu qu’on ne la voit pas.

Si on prend la disponibilité des produits, la santé mentale de la population, et la précarité galopante, on a la réponse à ce qui se passe aujourd’hui.

En tant qu’organisme d’étude des addictions, comment vous expliquez les parcours individuels qui mènent à la dépendance?

Au GREA, on utilise ce qu’on appelle le modèle biopsychosocial. Ce modèle prend différents paramètres pour expliquer l’addiction.

La partie «bio» prend en compte le fait que les individus ne sont pas tous·tes égaux d’un point de vue biologique face à la dépendance. C’est-à-dire qu’il y a une variabilité, parmi la population, dans la réception des substances et dans le développement d’une addiction.

La partie «psycho» s’intéresse au parcours de vie de la personne, aux traumatismes qu’elle a pu vivre. On sait par exemple que les personnes qui ont vécu des situations de grande précarité pendant l’enfance sont plus susceptibles d’avoir des difficultés par après dans leur vie.

Le dernier point, «social», c’est les conditions de cadre de la société, les lois qu’on met en place. Si je prends l’exemple de l’alcool ça signifie: est-ce qu’on fait de la prévention à l’alcool? Est-ce qu’il y a beaucoup de points de vente? Est-ce qu’on fait de la publicité pour l’alcool? Où est-ce qu’on peut acheter de l’alcool? Tout ça, tout le cadre a une influence sur la quantité de gens qui vont avoir une addiction ou pas.

Quelle solution prône le GREA pour gérer la consommation de substances psychoactives et les addictions qu’elles génèrent?

Nous sommes 100% pour la régulation des substances, pas forcément la légalisation, ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. On aime bien dire, un peu pour provoquer, qu’on a bien légalisé l’alcool qui est l’une des pires substances qu’on puisse imaginer en termes de dégâts pour la santé et d’addiction. Mais pour les autres substances psychoactives, on ne dit pas «légaliser» parce qu’on ne veut pas libéraliser un marché où on pourrait vendre ces produits à n’importe qui, n’importe comment, dans n’importe quelles conditions.

Nous prônons un système qui serait régulé, c’est-à-dire encadré de manière stricte. Cela permettrait d’une part d’assécher les marchés noirs qui sont aux mains d’organisations criminelles qui brassent des milliards et qui s’en fichent de la santé des consommateur·ices. Ça permettrait de récupérer ces marchés illégaux dans un marché régulé qui pourrait aussi être soumis à un impôt et taxé. Ça créerait des recettes supplémentaires qu’on pourrait utiliser pour financer la prévention par exemple. Ça permettrait également de connaître la composition des produits, parce qu’aujourd’hui, quand on achète quelque chose sur le marché noir, à moins de le faire tester, on n’est pas sûr de ce qu’il y a à l’intérieur.

La régulation permettrait donc une meilleure sécurité du produit et d’entrer en contact avec les consommateur·ices, comme c’est le cas dans les essais pilotes cannabis dans les villes de Genève et de Lausanne. Le fait d’être en contact avec les gens, ça permet de savoir comment iels vont, de passer des messages de réduction des risques, de les inviter à consulter un·e médecin si le besoin s’en fait ressentir.

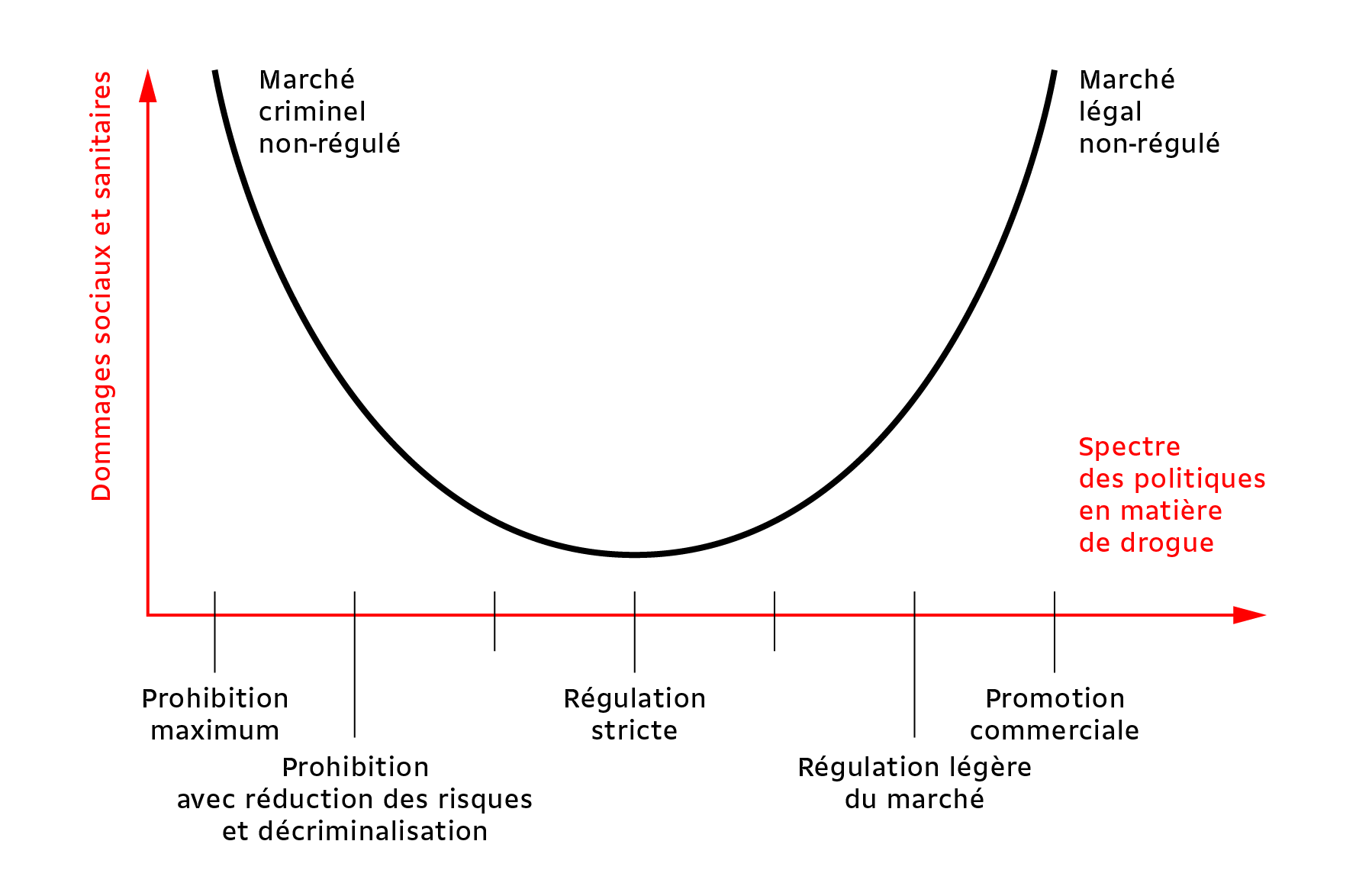

On ne voudrait surtout pas créer des marchés comme on en a pour l’alcool et le tabac, qui sont absolument catastrophiques. Il y a un modèle intéressant concernant la régulation des substances, qui ressemble à un sourire.

À un extrême, on a un marché qui est totalement illégal, qui fait beaucoup de dégâts à la société parce qu’on n’a aucun contrôle dessus.

À l’autre, on a un marché légal non régulé, donc typiquement comme pour l’alcool et les cigarettes, où on a très peu de lois pour protéger la santé de la population, qui fait aussi beaucoup de dégâts.

Au centre du sourire, on trouve un entre-deux pour toutes les substances, légales et illégales où les dégâts sont le mieux contrôlés. Ça veut dire qu’on vend les substances aux consommateur·ices mais qu’on ne va pas faire de publicité, on ne va pas chercher à faire du bénéfice.

Peux-tu nous parler du projet demandé par la ville de Berne concernant la distribution régulée de cocaïne?

À Berne, il y a eu une demande à la ville pour qu’elle étudie la faisabilité d’ouvrir un projet pilote de vente de cocaïne. Pour l’instant, c’est juste une demande et le problème c’est que la loi fédérale l’interdit. En théorie, tant que la loi fédérale ne change pas, la ville de Berne ne pourra pas mettre ça en place. Néanmoins, ça reste quelque chose de positif, parce que les essais pilotes de cannabis se sont montés sur la base de demandes des villes. Ce sont les villes qui sont allées vers la Confédération en demandant que la loi soit modifiée pour permettre la mise en place des essais.

Ce sont des processus qui prennent des années, mais si on a des villes qui commencent à demander la même chose pour la cocaïne, c’est déjà un bon début. En parallèle, il y a aussi la commission fédérale des addictions et des maladies non transmissibles, la CFANT, qui est la commission d’expert·es de la Confédération sur ces questions, qui a publié une prise de position en faveur d’une distribution contrôlée de cocaïne, soit sur le modèle des projets pilotes cannabis, soit sur le modèle de la remise d’héroïne médicalisée comme on le fait dans les hôpitaux en Suisse.

Durant la crise des années 90, la pratique a précédé le droit et la distribution de produits de substitution a commencé avant que la loi ne l’autorise. Pourrait-on imaginer la même chose pour la cocaïne?

Effectivement, lors de la crise des opioïdes dans les années 90, les professionnel·les de terrain ont commencé à faire des distributions de matériel, de seringues, alors que c’était interdit. Mais je pense que les gens ont pris ce risque à l’époque parce qu’on était dans une crise bien pire que celle que l’on connaît aujourd’hui. C’est-à-dire qu’il y avait parfois 1000 personnes par jour au Platzsptiz, les gens décédaient, il y avait aussi tous les enjeux autour de la transmission du VIH. Pour le crack, le risque, c’est la transmission de l’hépatite C, mais pas du VIH, et on n’a pas des risques de mort similaires du fait de la consommation.

Ce contexte d’urgence était quand même beaucoup plus fort à l’époque qu’aujourd’hui et ça rend difficilement imaginable les mêmes pratiques pour la cocaïne. L’autorisation des projets pilotes de cannabis a été un long processus qui a nécessité la modification de la loi fédérale sur les stupéfiants, la LStup, pour autoriser les villes, dans un cadre extrêmement strict, à distribuer du cannabis. Le Parlement a mis tellement de restrictions qu’aujourd’hui, même si on est content·e d’avoir ces projets pilotes, il faut dire qu’objectivement, ils ne sont pas hyper intéressants. Ça se voit dans l’absence de diversité parmi les inscrit·es. Ce sont en majorité des universitaires, énormément d’hommes aussi, très, très peu de femmes, avec des conditions parfois un peu absurdes. Par exemple, à Genève, une femme qui veut acheter du cannabis via le projet doit, à chaque fois, donner un test de grossesse négatif.

Est-ce que l’accessibilité aux structures déjà existantes est également un problème?

Oui! Par exemple au GREA, on questionne la condition de majorité des espaces de consommation sécurisés (ECS). Actuellement, c’est interdit aux mineurs. Mais la consommation de substances devient justement hyper problématique quand on commence jeune. Du coup, ça n’a pas sens d’exclure les mineurs de ces structures. Le seul effet, c’est qu’iels développent des problèmes puisque leur consommation n’est pas du tout suivie par des professionnel·les. Une fois majeurs, c’est souvent déjà trop tard en termes de conséquences sur leur vie.

À côté de ça, il y a un peu un réflexe dans les villes et les cantons de vouloir restreindre l’accès aux personnes qui ont un statut de séjour et qui vivent dans le canton ou la ville où se situe la structure. Il y a un réflexe de renfermement sur soi parce que les structures sont pleines, qu’elles n’arrivent pas à faire face à la demande. D’un côté, c’est légitime que la ville de Lausanne, par exemple, questionne l’accueil des valaisan·nes, parce que le canton du Valais fait l’autruche et refuse de monter les structures nécessaires.

Mais le résultat néfaste pour les consommateur·ices, c’est un accès plus difficile à des structures pourtant essentielles. Il faudrait que toutes les villes et cantons prennent leurs responsabilités et se coordonnent pour offrir un accueil digne à tous et toutes.

Quelles sont les logiques actuelles qui régissent la régulation des substances au niveau politique? La drogue est souvent abordée d’un point de vue «moral». Est-ce une bonne boussole?

Non, la «morale» n’aide pas beaucoup. Après, la «morale» est très liée à la culture. Si aujourd’hui, on n’arrive rien à changer sur les dispositions légales en matière d’alcool, c’est parce que c’est un produit assez important dans la culture suisse. Mais une autre boussole pour le Parlement, et pas des moindres, c’est le profit. L’industrie du tabac fait un lobbyisme intense au Parlement, et là il n’est plus question de «morale». Pour la droite, c’est juste la machine à cash qui parle. Ils s’en foutent complètement qu’il y ait des mineurs qui fument, qu’une personne sur deux qui fume finisse par mourir d’un cancer du poumon.

L’idéal, ce serait de pouvoir construire une politique basée sur les faits. J’ai participé récemment à un débat d’Infrarouge (09.10.24), avec notamment Céline Amaudruz qui disait «Tout ce qu’il faut faire, c’est fermer les frontières, comme ça, on n’aura plus de deal.». Mais ça, c’est juste de l’idéologie sans aucune vérité derrière.

Est-ce que la politique des quatre piliers est encore adaptée à la situation actuelle?

Ça me fait penser à un truc que Ruth Dreifuss a dit assez récemment. Elle parlait de la politique des quatre piliers et disait un truc du genre «méfiez-vous des réformes qui ont réussi, parce qu’on a tendance à ne jamais les remettre en question». Parce qu’en fait, la Suisse a été pionnière à l’époque. Ce qui a été mis en place était presque révolutionnaire. Mais depuis, rien n’a changé. Cette politique, on ne la touche plus parce qu’elle a trouvé un consensus dans la population. Mais la société d’aujourd’hui n’est plus la même que celle des années 90, tout a changé. Il faudrait qu’on replanche sur cette politique pour voir si elle est toujours adaptée. Et je pense que ce n’est plus vraiment le cas.

Un point évident c’est la répression. Celle-ci existait déjà avant la politique des quatre piliers, c’était même la seule politique suisse en la matière. Cette approche date des années 50, à peu près. Ça fait donc 70 ans ou 80 ans qu’on fait ça, depuis que les États-Unis ont déclaré la guerre à la drogue. Je crois qu’on estime à 100 milliards de dollars les dépenses mondiales pour la répression. Pourtant, ça fait un demi-siècle, voire plus, qu’on voit que ça ne marche pas. Le seul effet que ça a eu, c’est une espèce de sélection naturelle parmi les narcotrafiquants. C’est-à-dire que ceux qui n’étaient pas très bons ont disparu, puis ceux qui étaient doués sont devenus toujours plus professionnels, toujours plus riches et toujours plus puissants. Et on a créé des monstres, des organisations qui sont plus puissantes que certains états. C’est un échec, un échec complet…

En fait, il ne faudrait pas voir les quatre piliers comme égaux. Souvent, on a ça en tête. C’est très difficile à chiffrer, mais on estime qu’en Suisse, le pilier répression, c’est à peu près 60% des financements. Un quart, ce sont les soins avec le suivi hospitalier, ambulatoire ou résidentiel. Puis après, la réduction des risques (RDR), c’est peut-être 5%. Et puis la prévention, c’est encore moins que la RDR. On ne fait pas de prévention dans ce pays, ça n’existe pas. Je donne à nouveau un exemple. La prévention tabac est financée par une taxe que tu payes du moment que t’achètes un paquet de cigarettes. C’est 2 centimes par paquet de cigarettes. Mais en même temps, on prélève aussi 2 centimes pour financer un fond de promotion de la culture du tabac en Suisse…

Au GREA on se bat pour que tout ce système soit repensé, que ce ne soit plus les profits et la «morale» qui créent le cadre des politiques en matière d’addictions, mais il reste beaucoup de travail à faire!

Propos recueillis par Clément Bindschaedler