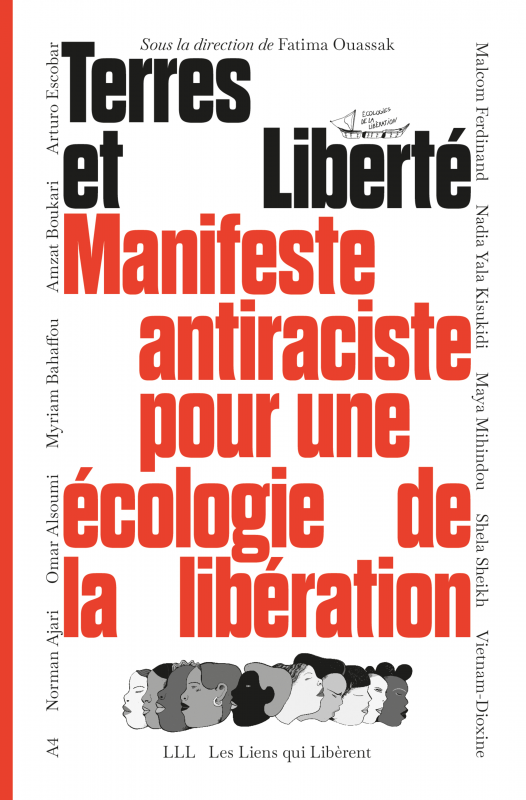

Un manifeste antiraciste pour une écologie de la libération

L’ouvrage avec ce sous-titre, qui vient de paraître, inaugure une nouvelle collection littéraire intitulée «Écologies de la libération», dirigée par la militante antiraciste et écologiste Fatima Ouassak. Onze textes individuels ou de collectifs dessinent un horizon émancipateur à nos luttes pour le vivant, avec comme enjeu incontournable celui de la libération de la Palestine. Questions à Fatima Ouassak.

Pourquoi avoir accepté de diriger cette collection? Quelle est l’utilité pour nos luttes des livres qui seront publiés – comme celui dont nous parlons aujourd’hui?

Au printemps 2024, j’ai été contactée par les éditions Les Liens qui libèrent (LLL), la camarade et amie Gabriela Larrain en particulier, pour réfléchir autour d’une nouvelle collection à un espace dédié aux écologies alternatives et radicales, mais aussi à la convergence des luttes, aux passerelles entre les différents champs d’émancipation à gauche.

Ce projet m’a tout de suite enthousiasmée car il correspond parfaitement au travail que je mène depuis plusieurs années, d’une part, en matière d’alliances des luttes – écologistes et antiracistes notamment – et d’autre part, en termes de production d’une réflexion écologiste critique – par exemple dans mon livre Pour une écologie pirate où je mobilise des concepts («sans-terres», «désencrage territorial et spirituel», «sécession», etc.) qui font écho aux théologies de la libération et aux pensées décoloniales d’Amérique du Sud et d’Afrique.

Ce travail militant et intellectuel s’est inscrit dans des luttes collectives, menant à l’organisation de la première marche écologiste et antiraciste en 2020 à Beaumont-sur-Oise (lieu où Adama Traoré a été tué par la police en 2016) avec le mot d’ordre «On veut respirer» et inspirant la création de Verdragon, la première Maison de l’écologie populaire, réseau d’acteur·ices et lieu ressource de l’écologie décoloniale dans un quartier de Bagnolet en Seine-Saint-Denis.

J’ai accepté la proposition des LLL, heureuse d’avoir la possibilité de travailler à un espace éditorial dédié à des dynamiques que je sais émergentes partout en France et en Europe. Et nous avons travaillé plus précisément à une collection «Écologies de la libération», c’est-à-dire antiraciste, anticolonialiste, et internationaliste, pour répondre à l’urgence que constituent les conséquences du dérèglement climatique ainsi que la montée en puissance des fascismes et des extrêmes droites en France et en Europe.

Mon ambition était d’ouvrir un espace critique décolonial dans le champ de l’écologie, et de participer ainsi aux ruptures et au renouvellement nécessaires dans l’écologie politique en France et en Europe. Je voulais que cette collection se saisisse des impensés et angles morts de l’écologie – suprématie blanche et occidentale, rapport de domination coloniale et racisme environnemental entre autres – pour déployer de nouveaux outils critiques. J’avais repéré des besoins dans le champ des luttes notamment, et nous avons défini plusieurs axes pour guider les choix éditoriaux: l’ancrage des ouvrages dans les luttes de terrain pour s’appuyer sur ces luttes et pour en retour leur servir d’outils, la valorisation des savoirs situés et périphériques, le travail sur les esthétiques, les imaginaires et les utopies depuis les marges; et la défense de principes non négociables à savoir la défense de l’égale dignité humaine et des libertés fondamentales.

Vous me disiez qu’il était important de continuer à se battre pour faire exister la Palestine dans le monde de l’édition francophone. Pourquoi l’occupation coloniale de la Palestine et son prolongement génocidaire dramatique sont-ils aussi des enjeux écologiques?

Il a toujours été important pour nous, militant·es antiracistes et des quartiers populaires qui avons accès aux espaces de pouvoir que sont la culture, les livres, les expos, l’université, les médias, etc. de faire exister la Palestine dans ces espaces. Personnellement, j’ai été en grande partie formée politiquement par la question palestinienne et par des militant·es de la cause palestinienne. Ça fait partie de mon ADN politique et intellectuel. Et en retour, j’ai toujours fait en sorte que la Palestine soit présente dans mes projets personnels ou collectifs. Palestine, matin, midi et soir, et quel que soit le sujet. Malheureusement ces 20 dernières années, la question palestinienne a été beaucoup moins présente dans les espaces de la gauche française. Et c’est ce qui explique en partie la faiblesse de la position de la gauche, y compris la plus radicale, au début du génocide à Gaza en octobre 2023. Ça dit l’importance d’entreprendre un travail de fond pour que la question palestinienne retrouve une place centrale dans tous les espaces dédiés à l’émancipation, à la culture, au bien commun, au droit, au beau, etc. L’un de ces espaces, c’est évidemment tout le circuit du livre, les librairies, les universités, les bibliothèques, les médias. La collection «Écologies de la libération» vise à participer à ce travail pour que le rapport de forces y soit plus favorable à la Palestine.

Il s’agit de proposer des éclairages (politiques, historiques, autobiographiques, sensibles, etc.) pour comprendre la logique coloniale et génocidaire à l’œuvre en Palestine. Il s’agit de rappeler de quoi la Palestine est le nom, y compris pour nous qui vivons en Europe. À partir d’analyses de la question palestinienne envisagée sous l’angle de l’écologie politique, il s’agit précisément de réinscrire la lutte pour la libération de la Palestine dans les impératifs de gauche.

Quant à savoir pourquoi la question palestinienne est aussi une question écologiste, il suffit de comprendre que l’entreprise de colonisation de peuplement détruit aussi la terre. La colonisation de la Palestine c’est la destruction systématique des écosystèmes, de l’accès à l’eau et des pratiques agricoles ancestrales, un écocide pensé par l’État colonial et génocidaire israélien pour déraciner les corps, les arbres et les mémoires palestiniens.

L’un des exemples de cette entreprise de déracinement concerne les forêts plantées par l’État colonial et génocidaire israélien sur les ruines de villages détruits après 1948: il s’agit de plantations de pins non endémiques qui visent à assécher les sols, provoquer des incendies et effacer la biodiversité locale. C’est notamment l’olivier, symbole de l’ancrage palestinien qui est visé: 100000 arbres déracinés en 10 ans, entre 2010 et 2020. Autres chiffres: 80% des ressources en eau souterraine de Cisjordanie sont accaparées par l’État colonial et génocidaire israélien.

Ce qui se passe en Palestine, c’est une stratégie coloniale d’effacement qui touche la terre, les êtres, les savoirs. Dans son projet de destruction de la Palestine, l’État colonial israélien articule parfaitement génocide et écocide: les Palestinien·nes qu’il ne peut tuer aujourd’hui avec les bombes, les balles, la faim et la maladie, il s’arrange pour les faire mourir ou partir demain en rendant leurs terres inhabitables.

Vous ouvrez le manifeste avec la célèbre citation de Fanon sur les missions historiques de chaque génération. Selon toi, notre mission est de «travailler à un projet écologiste où l’égale dignité humaine est à la fois le centre et l’horizon». Pouvez-vous développer?

À l’heure où même les suprémacistes parlent d’écologie – en France les dirigeant·es du Rassemblement national parlent d’une nécessaire «écologie des frontières» – le manifeste pointe comme boussole écologiste l’égale dignité humaine et la liberté de circulation sans conditions. Histoire de ne pas mélanger torchons et serviettes.

Il s’agit de rappeler aux camarades écologistes que celles et ceux qui travaillent à la hiérarchisation raciale des humains et à la sous-humanisation de certain·es (musulman·nes, non-blanc·hes, migrant·es, etc.) sont des ennemis politiques, même s’ils reconnaissent qu’il y a dérèglement climatique, même s’ils trient leurs déchets et qu’ils font du vélo.

Il s’agit de réaffirmer qu’on ne peut pas lutter contre les ravages causés à la terre sans dans le même temps lutter contre la sous-humanisation des habitant·es des terres les plus ravagées. Que sans lutte antiraciste et anticolonialiste dans l’écologie politique (l’horizon d’égale dignité humaine), il n’y a qu’inconséquence, malhonnêteté et hypocrisie.

Quand je dis «le centre et l’horizon», ça veut dire qu’il ne s’agit pas que d’utopie, ou d’un rêve lointain. La question antiraciste et anticolonialiste doit structurer l’écologie, y compris dans ses modalités stratégiques, le travail de terrain, les projets locaux, etc.

Le manifeste est constitué de 11 textes, d’auteurs·ices individuel·les – notamment le militant et co-fondateur du collectif Urgence Palestine France Omar Alsoumi ou le militant et historien panafricain Amzat Boukari (qui nous avait accordé un entretien), ou encore l’artiste Maya Mihindou – mais aussi du collectif Vietnam-Dioxine et de l’association A4. Pourquoi ce format polyphonique?

Nous avons cherché à engager le dialogue entre des militant·es et des universitaires, à la croisée de l’écologie, du féminisme, de la question animale, de l’analyse de la colonialité et d’une radicalité affirmée. Et à valoriser les luttes menées dans le champ de l’écologie décoloniale en France hexagonale – en particulier dans les quartiers populaires – dans les Outre-mers, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, et la dimension collective de ces luttes en ouvrant en effet l’espace du livre à deux collectifs militants, Vietnam-Dioxine et A4.

Avec ce format polyphonique, nous avons cherché à montrer la complexité, les soubresauts et les tâtonnements propres aux esthétiques expérimentales dans les traditions décoloniales et écoféministes. Pour produire une réflexion et des outils de lutte pensés depuis les périphéries marginalisées qui s’appuient sur les expériences concrètes de terrain. Pour définir les principaux enjeux, champs d’action et luttes concrètes de l’écologie décoloniale contemporaine, et répondre de manière inédite à une demande de grilles d’analyse et de perspectives en matière d’écologie politique et d’anticolonialisme, deux champs encore trop rarement envisagés conjointement.

L’enjeu de donner à voir et comprendre la diversité et les désaccords est très important pour nous. Vous avez cité la diversité, il y a aussi des textes qui pointent des désaccords stratégiques et même parfois idéologiques, des sujets de controverse, même si la question est de savoir, in fine, comment réussir à «faire monde» ensemble.

Pouvez-vous revenir sur certaines idées importantes à vos yeux du manifeste?

Il y en a beaucoup mais j’en citerai une: héritier·es des pensées anticoloniales et décoloniales, quand nous parlons de terre, nous ne parlons pas seulement des conditions de notre subsistance. Il est aussi question de dignité car la libération de la terre est aussi une condition à l’émancipation de celles et ceux qui l’habitent. C’est précisément cet enjeu que ce manifeste explore, pour citer Fanon comme le fait Norman Ajari dans son texte: «Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, c’est d’abord la terre: la terre qui doit assurer le pain, et bien sûr, la dignité.» C’est ce qu’explorent Nadia Yala Kisukidi quand elle parle de «terre de repos», le collectif A4 quand il parle «d’ancrage territorial» ou Omar Alsoumi quand il parle de libération de la Palestine.

Enfin, comment traduire ce manifeste en mobilisations collectives? Comment souhaiteriez-vous que le mouvement social s’en empare?

En organisant des discussions au cœur des luttes, en manifestation, lors du blocage d’une université, sur une ZAD, dans les éco-lieux, dans la rue, etc. En faisant la part belle aux controverses, aux débats, aux désaccords car nos espaces de réflexion meurent de mettre sous le tapis les questions qui fâchent: liberté de circulation, frontières, résistances armées, place de l’islam, État-nation, illégalité, etc. N’ayons pas peur, en tout cas, ce manifeste a sa place dans les espaces pirates.

Propos recueillis par Anouk Essyad