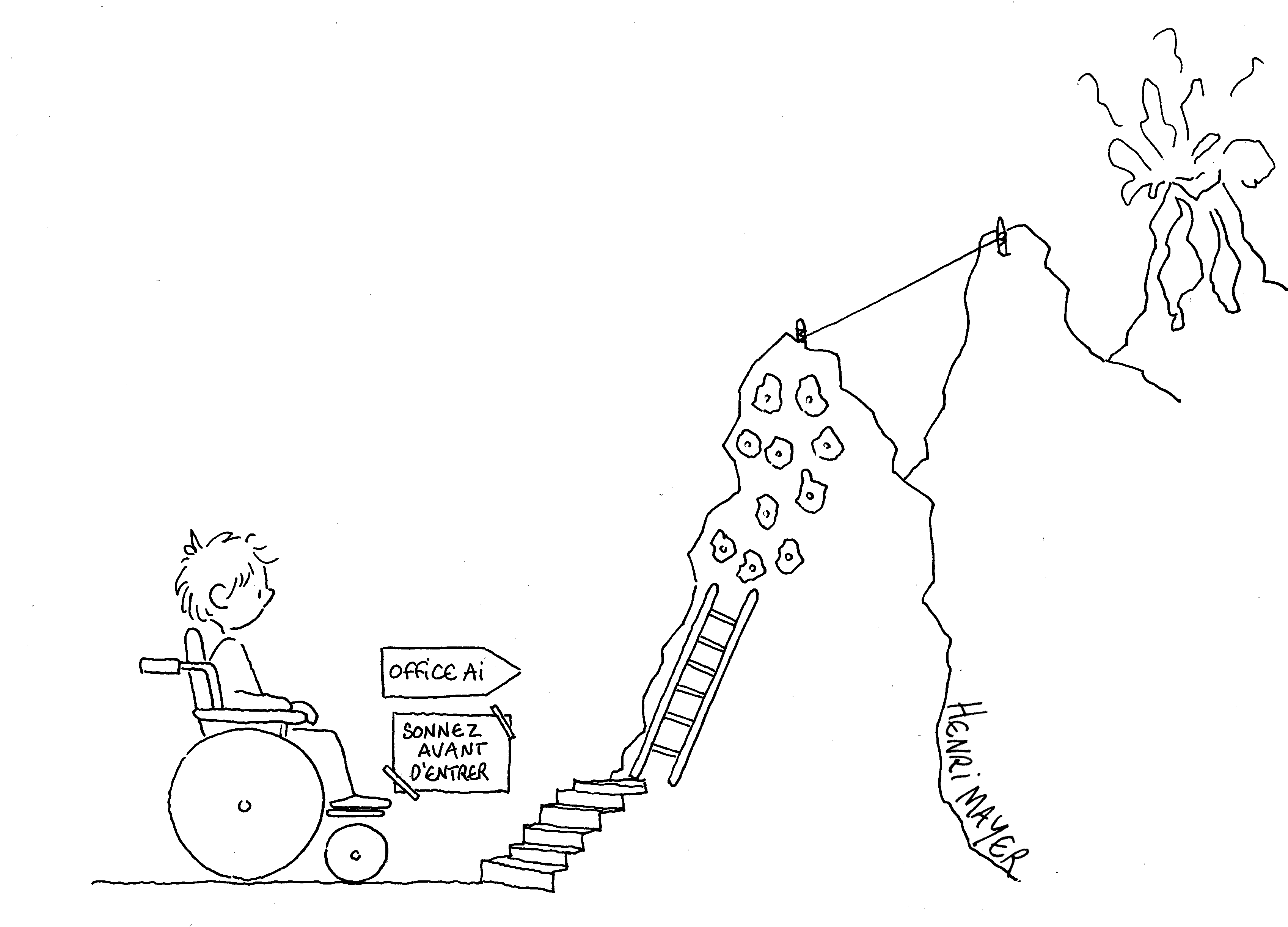

«L’AI est une assurance sociale qui n’a de social que le nom»

Malgré sa signature à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, la Suisse est particulièrement en retard au niveau de leur inclusion. Comment se déroule l’obtention d’aides et d’une formation pour les personnes concernées en Suisse? Comment fonctionne l’assurance-invalidité? Entretien avec Malick Reinhard, journaliste indépendant spécialiste de la question.

Quels droits et assurances sont prévues pour les personnes handicapées en Suisse ?

En Suisse, L’AI est le pilier de l’aide économique autour du handicap. Seulement, l’AI n’est pas pensée par rapport au handicap mais par rapport à la rentabilité de l’individu ou plus précisément à sa perte de rentabilité en raison d’un handicap. Cela sous-entend que si une personne est handicapée mais n’a pas de perte de revenus en raison de son handicap, cette dernière n’est pas éligible à l’AI.

Aujourd’hui, il y a des personnes en Suisse qui sont handicapées au sens de la médecine mais qui ne sont pas handicapées au sens de l’AI. Tant que la personne reste «rentable», l’AI ne la considère pas. Par exemple, une personne autiste, qui pourrait avoir d’énormes difficultés de socialisation, mais pas de rendement, n’aura pas le droit à une rente.

L’AI fournit souvent le minimum vital, et un peu plus pour les handicaps lourds. J’entends par là un besoin d’aide 24 h sur 24. Pour les personnes qui n’ont jamais pu cotiser, la rente AI est de 1680 francs par mois, à laquelle peut s’ajouter une allocation pour impotent. En fonction de la lourdeur du handicap, cela fait monter le tout à un maximum 3696 francs par mois. Tout en étant conscient que la personne, en raison de son handicap lourd, ne va pas pouvoir travailler à 100% et donc engendrer un revenu conséquent. Et si par hasard elle touchait un revenu, mais supérieur à certains paliers fixés par l’AI, sa rente sera baissée. C’est proportionnel. La personne handicapée a ainsi beaucoup de difficultés à obtenir du gain et elle n’a finalement aucun intérêt à chercher du travail, puisque, contrairement à l’AI, qui est un droit acquis, elle peut perdre cet emploi et finir dans un statut très précaire.

Ces montants changent-ils en fonction du canton de résidence ?

Non, la rente est définie au niveau fédéral et a été adaptée à l’évolution des prix et des salaires pour 2025 (augmentation de 2,9 %). Ensuite, ce sont des offices cantonaux qui gèrent le fonctionnement au niveau local. Ces offices s’occupent d’évaluer les cas et d’entrer, ou pas, en matière pour verser une rente.

Au niveau national, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est chargé de surveiller chaque office cantonal et de s’assurer que la loi est appliquée uniformément. Pour autant, certains offices AI cantonaux sont plus sévères que d’autres et appliquent «mieux» les consignes d’économies fixées par Berne.

Tout le monde est théoriquement à égalité concernant les revenus, mais l’estimation de la lourdeur du handicap est à l’appréciation de l’officier·e AI. Pour les handicaps très lourds, les différences cantonales s’amenuisent, mais pour les handicaps plus à la «frontière», typiquement une paraplégie, qui entraine beaucoup de difficultés à se mouvoir, mais qui permet néanmoins de faire des gestes seul·e, certains cantons pourront le considérer «lourd» là où d’autres le considéreront «moyennement lourd». C’est à la tête du client ou plus précisément à la tête de l’officier AI et du zèle cantonal plus ou moins prononcé.

Comment se passe l’obtention d’une rente AI ? Quelle est la procédure et sa durée ?

Le droit à une rente AI ne peut s’ouvrir qu’après un délai d’attente d’un an durant lequel une personne doit avoir perdu, au moins et en moyenne, 40% de sa capacité de travail. Le délai minimum pour que ce droit devienne effectif est de six mois. Théoriquement, une personne qui fait sa demande après six mois d’incapacité de travail peut recevoir sa rente un an après le début de cette situation.

Dans les faits, les procédures durent plutôt deux ans. Puisque l’incapacité de travail doit être médicalement attestée, le dossier d’un individu se construit en premier lieu avec son médecin qui doit faire un rapport à l’AI. S’il manque des informations ou que des doutes subsistent, la personne est alors examinée par un·e expert·e appointée par l’AI. La période de la procédure peut être décrite comme un no man’s land.

Pour les personnes en fin d’activité, il y a les outils de réinsertion type chômage, ou l’aide sociale. Il y a le 2e et 3e pilier (s’il existe) qu’une personne a le droit de retirer en cas d’invalidité médicalement avérée. Mais grossièrement, la personne pioche dans ses propres économies car il n’y pas d’aides étatiques spécifiquement prévues pour cette période.

En cas d’accident, la situation est différente. Typiquement, si une personne fait un accident de moto et devient tétraplégique, elle va à l’assurance-accident et pas à l’AI. Puisque l’accident a été constaté, la prise en charge est beaucoup plus rapide. L’assurance-accident garde la personne deux à cinq ans puis c’est l’AI qui la prend en charge si le handicap est durable. En revanche, l’AI paye rétroactivement ce que la personne n’a pas touché. Cela signifie qu’après deux années de démarche, la personne va recevoir d’un seul coup deux années de rente. La plupart du temps, la somme sert à rembourser, partiellement, les dépenses que la personne a dû faire pendant la période d’attente.

Cette période d’appauvrissement, administrativement fabriquée, est encore pire pour les familles dont un enfant est né avec un handicap. Dans cette situation, les (ou un·e) parents vont devoir réduire leur activité professionnelle mais ne vont pas, pour autant, pouvoir s’inscrire au social, puisque c’est leur enfant qui est handicapé et non elleux. Sans handicap, pas de prétention à une aide. Puisque l’époque victorienne est révolue, l’enfant ne peut, par définition, pas travailler et donc avoir droit à des aides en rapport avec le travail.

L’AI prend-elle en charge les individus toute leur vie? Que prend-elle en charge et est-ce que d’autres assurances entrent en jeu et à quel moment?

C’est un peu compliqué, comme toujours avec l’AI. Jusqu’à l’âge de 20 ans, l’AI va prendre en charge tous les frais médicaux. À cet âge, c’est l’assurance maladie qui prend le relais des remboursements médicaux. Cela change beaucoup de choses pour les personnes concernées. À l’assurance maladie, il y a la franchise puis les quotes-part à la charge des assuré·es. Ce système crée un enjeu pour les personnes handicapées de renouveler leur matériel et les bons pour des soins juste avant leurs 20 ans, puisque l’assurance maladie ne rembourse pas tout ce que l’AI prend en charge. Ce changement de régime signifie une baisse de la qualité des soins.

Pour ce qui n’est pas médical, l’AI est supposée pallier un bout de la vie. L’AI n’a pas pour prétention de permettre de vivre. Mais puisque la société actuelle rend extrêmement difficile la participation des personnes handicapées, l’AI finit souvent par être la seule source de revenus pour ces dernières. La majorité des personnes à l’AI dépendent d’autres aides sociales, comme le revenu d’insertion, les prestations complémentaires, etc.

Face à cette incapacité de prise en charge satisfaisante, les personnes se tournent vers des mécènes, des associations, des fondations. Puisque la Suisse est un pays riche, il existe de nombreuses structures de ce type.

Une fois l’âge de la retraite atteint, l’AVS remplace l’AI. Certaines prestations spécifiques de l’AI, non prises en charge par l’AVS, peuvent rester en place si elles ont été acquises avant le passage à l’AVS. Par exemple, l’assistanat à domicile, ce n’est pas quelque chose que, normalement, l’AVS prend en charge. Par contre, si la personne avait déjà des auxiliaires de vie à 45 ans mis en place par l’AI, à ce moment-là, l’AVS va également les prendre en charge jusqu’au décès de la personne.

Le passage AI–AVS est un peu la porte des enfers pour les personnes handicapées, puisqu’il signifie, dans la majorité des cas, une baisse conséquente du revenu. Parce qu’évidemment, sans travail, pas de cotisations AVS ! Une fois l’âge de la retraite atteint, une personne handicapée peut voir son allocation chuter à environ 1200 francs par mois, le montant minimal d’une rente AVS.

Les rentes AI sont-elles réévaluées à intervalles réguliers?

Le premier point, c’est que les assuré·es – c’est comme ça qu’on est appelé·es – ne sont pas des bénéficiaires. Nous avons l’obligation légale de signaler tout changement dans notre vie, que ce soit un mariage, un déménagement, une mise en location, une mise en concubinage, anciennement PACS. Même vivre avec un père, une mère, un parent, c’est quelque chose qu’il faut signaler, ainsi que tout changement dans l’état de santé de façon générale.

Si la personne ne le fait pas et que l’AI arrive à prouver que le handicap avait diminué antérieurement à une nouvelle évaluation ou au signalement, et qu’elle a donc touché des revenus auxquels elle n’avait pas «droit», alors elle sera amendée et devra rembourser le trop-perçu. Ce qui crée une sorte de dette envers l’État. Et suivant la «sévérité» du cas, et/ou de la personne en charge, il peut même y avoir un dépôt de plainte sur la base d’un vol de l’État.

Si l’AI arrive à prouver que la personne savait qu’elle touchait un trop-perçu, la personne peut être condamnée pour vol à l’Etat, infraction extrêmement grave en Suisse.

Deuxièmement, la fréquence des réévaluations que l’AI effectue dépend des temporalités propres à la stabilité du handicap de la personne. Une personne qui, comme moi, vit avec une maladie neurodégénérative bien documentée dans la littérature médicale, l’évolution du handicap est prévisible. Là, on ne va pas venir chez moi plus d’une fois tous les cinq ans. C’est même moins, un· expert·e va simplement m’appeler pour me demander si quelque chose a changé.

Le handicap bien installé, il n’y a pas de suspicion. Par contre, le handicap mobile, évolutif, va être fréquemment évalué par l’AI. Typiquement, une personne paraplégique, à 20 ans peut s’habiller toute seule, se lever toute seule. À 50 ans, elle aura, en plus de sa paraplégie, le corps vieilli d’une personne de 50 ans, et sera donc plus handicapée que 30 ans auparavant. C’est sur ce genre de handicap «sujets à l’interprétation», que les réévaluations peuvent réduire les conditions de vie, déjà faibles, et qu’elles seront plus fréquentes.

L’AI justifie ce «suivi», qui s’apparente plus à du flicage, en soulignant que la réévaluation peut aussi amener à une augmentation de la rente, mais dans les faits, ce sont principalement des diminutions qu’on observe lors de ces réévaluations. Tacitement, le but recherché c’est la réduction, au maximum, des prestations.

Quelle est la tendance actuelle de l’AI en termes budgétaires ?

L’AI a reçu la mission officielle, de la part du Conseil national, de faire des économies. Ce n’est pas un secret. Et pour ce faire, elle cherche à sous-estimer le handicap des individus, à surestimer leurs capacités.

Les non entrés en matière constituent ainsi une source d’économie pour l’AI. Dans ce genre de cas, la situation économique de la personne est extrêmement précaire.

Il existe également un climat de suspicion sur fond de discours politiques de l’extrême droite autour des «profiteur·ses de l’aide sociale». Pour autant, les chiffres officiels de l’OFAS sur les abus montrent qu’ils représentent un pourcentage infime des rentes. En 2024, sur 2276 dossiers AI examinés dans le cadre de la «lutte contre la fraude à l’assurance», 150 ont vu le soupçon confirmé après enquête. Pour un total de 254 000 de rentes AI versées en 2024, ça nous donne un taux de fraude confirmé pour 2024 de 0,06 %. [Rappelons que l’estimation basse de la fraude fiscale en Suisse est de 6 milliards par an, ndlr]

On a longtemps estimé que le·a toxicomane «à vie» était un·e abuseur·se jusqu’à ce qu’on reconnaisse que l’addiction est une forme de handicap et que ces personnes ont besoin d’aide et ne sont pas forcément en état de travailler. Evidemment, avec la toxicomanie, l’aspect prétendument «choisi» de la consommation crée la suspicion.

Une autre catégorie, massive à l’AI, qui subit aussi ce stigmate et cette suspicion c’est les personnes avec des problèmes psy qui représentent environ 50% des assuré·es de l’AI.

En 2018, la population suisse a voté en faveur de la possibilité pour les assurances d’engager des enquêteur·ices privé·es pour surveiller leurs assuré·es… Au vu du taux extrêmement faible de fraude à l’AI, il ne semble pas que cette surveillance soit une pratique courante, mais la porte est ouverte et donne la température générale de suspicion en Suisse contre les bénéficiaires d’aides sociales.

Frauder l’AI est un non-sens! Ouvrir un dossier prend facilement deux ans et, comme je l’ai déjà expliqué, les rentes ne sont pas particulièrement élevées et les dossiers souvent réévalués. Et l’AI est associée à un stigmate social. Ça ne fait pas plaisir d’y être, ça fait honte socialement d’être à l’AI.

Je le dis souvent avec humour, mais avec un fond de vérité, l’AI, c’est une assurance sociale qui n’a de social que le nom. C’est une assurance économique, une assurance basée sur la rentabilité. Et c’est ça, sa vraie mission: re-productiviser les personnes et maintenir leur qualité de vie actuelle. Elle n’est pas là pour améliorer la vie des gens.

Cette mentalité, alliée au désir d’économies crée des situations étranges. Pour tout le matériel auxiliaire, l’AI applique une politique d’économie de bout de chandelles.

En Suisse, il existe la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA) qui sert notamment de dépôt de matériel auxiliaire pour l’AI. Lorsqu’une personne n’a plus besoin d’un objet, p.ex. un fauteuil roulant, ce dernier retourne au dépôt et pourra être repris par une autre personne. Lorsqu’une personne a besoin d’un moyen auxiliaire, l’AI va d’abord aller vérifier dans ce dépôt s’il n’existe pas de seconde main. Le matériel n’appartient ainsi jamais aux bénéficiaires. Mon fauteuil roulant, il n’est pas à moi, il est à l’AI. Je ne peux pas me dire «je vais le vendre pour m’en acheter un nouveau». Théoriquement, si l’AI veut le récupérer demain, je ne peux rien y faire.

L’AI cherche, par tous les moyens, à économiser. Ça crée des situations ubuesques, où l’AI entrera sans problème en matière pour faire des travaux au domicile d’une personne pour l’adapter à ses besoins pour plusieurs centaines de milliers de francs, mais acheter une canne de marche à 220 francs, ce ne sera pas possible. Parce qu’on pourrait éventuellement trouver une canne équivalente dans un des centres FSCMA.

Un aspect de cette tendance à l’économie, documenté par la fédération Inclusion Handicap, consiste à expulser ses assuré·es vers d’autres assurances sociales, est-ce que tu peux expliquer cette situation?

Une personne qui travaille, elle «coûte» moins! Son revenu sort du budget de l’AI. Mais l’AI applique aussi cette logique avec les autres formes d’aides. Si les prestations complémentaires versent déjà de l’argent à un·e bénéficiaire, c’est autant d’argent en moins que l’AI doit débourser. Puisque chaque type d’aide doit gérer son propre budget, même si c’est le même argent public qui les finance toutes, chaque assurance essaye de balancer ses comptes le mieux qu’elle peut.

Les assuré·es deviennent des patates chaudes que les différentes aides et assurances essayent de se refiler. Mais pour les bénéficiaires les enjeux sont différents. Par exemple, les rentes de l’AI sont données «définitivement» sans devoir de remboursement, contrairement à l’aide sociale qui peut le réclamer si la situation financière du·de la bénéficiaire s’améliore. Ce petit jeu de jonglage, ce sont les bénéficiaires qui en payent le prix. Parce qu’évidemment, la multiplication des assurances et des dossiers crée une charge administrative et du stress.

Cette charge administrative est complètement ignorée. En Suisse on valorise «l’effort», et se plaindre de devoir en fournir trop, ça ne se fait pas. On nous rétorquera «Et alors? On a tous beaucoup de travail. C’est comme ça, chacun sa vie et chacun ses soucis». Et c’est là qu’on arrive vraiment dans une dichotomie gauche–droite, avec deux visions de l’AI, l’une basée sur la qualité de vie et le partage des ressources, et l’autre basée sur le rendement et la «prime à l’effort». Malheureusement, en Suisse, la deuxième est plus forte.

Pour autant, l’effort investi par les personnes handicapées dans leurs procédures est conséquent, mais n’est pas valorisé. Tant que ces valeurs n’auront pas changé, il sera compliqué d’obtenir de meilleures conditions de vie pour les personnes handicapées. Et la tendance actuelle est plutôt au renforcement de cette vision qu’à la solidarité, à la détérioration des conditions de vie des personnes handicapées.

Il a aussi été documenté, par la fédération Inclusion Handicap, que l’AI payait grassement des experts médicaux en charge de l’évaluation des dossiers créant de fait une situation de conflit d’intérêt, peux-tu expliquer la situation?

En résumé, l’AI attribue régulièrement des mandats, qui se chiffrent en millions, à des expert·es qui sont ensuite chargé·es d’effectuer l’évaluation des personnes assurées. En « contrepartie » officieuse, ces expert·es surestiment systématiquement la capacité de travail des assuré·es ce qui diminue les rentes que l’AI a à verser, voire les supprime. Malgré le scandale que ça représente, peu de personnes sont au courant de ces magouilles.

Mais même si c’était plus largement connu, je ne suis pas sûr que l’opinion publique s’offusquerait outre mesure: «Ouais, mais le médecin, il fait un travail difficile, il s’occupe des handicapé·es. Qui voudrait faire ça?». L’appât du gain entre en conflit avec le droit d’être soigné·e correctement, d’être diagnostiqué·e correctement. Cela met potentiellement la santé de la personne en danger, faute de traitement adapté. L’AI se défend souvent en précisant que ces médecins-conseils sont appelé·es en dernier recours.

De nouveau, moins le handicap est évident, plus la personne risque d’être exposée à ces pratiques malhonnêtes. Pour les problèmes psy, l’AI va chercher systématiquement à discuter du cas, à minimiser le problème et va toujours avoir un soupçon de fraude: «Ah, mais le médecin généraliste, il est un peu dans la connivence, il veut aider son patient, il veut lui faire plaisir».

La stratégie budgétaire de l’AI crée un climat de suspicion envers les assuré·es. Mais un point qui me semble important à rappeler, c’est que si l’AI fonctionne ainsi, c’est parce qu’elle a reçu son mandat et sa stratégie des Chambres fédérales. L’AI obéit aux parlementaires de Berne (à la majorité de droite en tout cas). Après, comme je l’ai mentionné plus tôt, les offices cantonaux mettent plus ou moins de zèle à la tâche.

Il semblerait que l’office AI le plus maltraitant de Suisse soit celui de Saint-Gall, siège d’une grande université économique libérale. Sa réputation d’intransigeance est notoire. Ce canton affiche le taux de refus d’entrée en matière le plus élevé de Suisse. Le problème, c’est que nombre de jugements qui émanent des tribunaux de Saint-Gall servent ensuite de jurisprudence pour le reste de la Suisse.

C’est déjà apparu à travers l’entretien, mais le vocabulaire suisse est particulièrement stigmatisant pour les bénéficiaires: invalidité, impotence. Que nous disent ces termes de la vision du handicap en Suisse?

C’est un vocabulaire qui date de l’après-guerre et qui ne posait pas problème à cette époque. Les médecins parlaient d’« infirmes », mais les personnes handicapées aussi. La Suisse n’est pas réputée pour sa vitesse de changement. Cela fait plus de vingt ans que la thématique des mots et du vocabulaire revient.

Plein d’acteur·ices du milieu du handicap soulignent la violence des termes. Jusqu’à récemment, le terme «grabataire» était utilisé dans les courriers de l’AI comme adjectif de reproche à la personne et pour refuser certaines prestations. Le Conseil fédéral a reconnu officiellement que le vocabulaire, le lexique, utilisé par l’AI aujourd’hui posait problème, que «assurance invalidité» n’était plus un terme adéquat avec notre époque. Toutefois, il estime que ce serait un effort démesuré de le modifier, notamment en termes de traduction dans les trois langues nationales… Nous ne sommes pas prêt·es de voir ce changement.

L’AI essaye de revoir elle-même, de son côté, son vocabulaire, mais reste liée aux décisions du Conseil fédéral pour les termes «officiels» de certaines prestations. Après, cela dépend beaucoup du canton et de la politique de l’office AI concerné. Certains offices cantonaux revoient peu à peu leur documentation afin de minimiser la stigmatisation. Typiquement, l’adjectif «grabataire» n’est pas associé à une prestation et est donc de moins en moins utilisé. En revanche, pour les termes affiliés à une prestation, de type «allocation pour impotent» ou «assurance invalidité», leur remplacement dépend des autorités fédérales.

Au-delà de la question des rentes, comment les personnes handicapées, que ce soit dès la naissance ou avec un handicap acquis très tôt dans la vie, sont-elles intégrées à la société ?

La Suisse a ratifié, en 2014, la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH. C’est l’équivalent des droits de l’homme pour les personnes handicapées.

En termes de formation, qui constitue la première étape de l’intégration et une des plus importantes, la CDPH est très claire. Les personnes handicapées ont le droit d’être formées dans des écoles ordinaires. Après, tout le monde réalise que la fermeture totale de toutes les institutions spécialisées n’est pas forcément possible, mais la CPDH préconise très clairement de revoir les systèmes scolaires en profondeur, de les réformer, pour inclure au maximum les personnes handicapées. Pourtant, en Suisse, la tendance actuelle est plutôt au recul et à l’institutionnalisation.

Récemment, le chef de l’enseignement Vaudois, Frédéric Borloz, a assumé un changement de cap politique majeur. S’appuyant sur l’épuisement du corps enseignant, il a annoncé vouloir remanier le concept d’école inclusive et pérenniser les structures séparées, marquant un coup d’arrêt à la visée d’inclusion totale prônée précédemment. On va strictement à l’inverse de ce que demande la CDPH.

Puisque l’éducation en Suisse est gérée par les cantons, il existe des grosses disparités cantonales. Le Tessin, par exemple, est très bon élève et n’a quasiment plus aucune institution spécialisée. L’institutionnalisation est une forme claire de ségrégation des personnes handicapées. On les sépare strictement du reste de la population, même pour les personnes qui n’auraient aucune difficulté à suivre les cours «normaux».

Certain·es politicien·nes brandissent une image du handicap comme un danger pour justifier ces pratiques. L’image du jeune autiste non verbal violent physiquement avec ses camarades sert d’épouvantail et justifie l’exclusion de toutes les personnes handicapées du système scolaire ordinaire, alors même qu’il a été documenté que les inclure dans le système scolaire « normal » est non seulement bénéfique pour elleux mais aussi pour les autres élèves. Ce n’est qu’en arrêtant de ségréger les personnes handicapées derrière des murs, pour ne pas «déranger» la société valide, qu’on pourra combattre le validisme.

La Suisse est parmi les moins bons élèves d’Europe. Malgré ses engagements, le taux de ségrégation scolaire reste l’un des plus élevés du continent et, dans certains cantons, le recours aux classes spécialisées, sous pression d’enseignant·e mal formé·es à ces questions, repart même à la hausse. Le Tribunal fédéral, dans ses rares délibérations sur la thématique du handicap, ne porte pas beaucoup de considération à l’endroit de la CDPH.

Je vais prendre un exemple d’actualité très récent. Cela concerne une jeune fille de 10 ans atteinte de paralysie, mais qui, selon les informations fournies, n’a aucune difficulté intellectuelle. Elle a un handicap physique visible qui entraine un fort stigmate d’handicap mental.

Ses parents ont essayé de l’inscrire à l’école ordinaire, mais cela a été refusé. Ils ont déposé plainte, ils sont allés au Tribunal cantonal qui a donné raison à l’école en indiquant que leur enfant devait rester en institution et n’avait pas le droit à l’école ordinaire. Les parents ont fait appel au Tribunal fédéral, qui a confirmé la décision de première instance.

Les parents ont finalement déposé plainte auprès du Comité sur les droits de l’enfant de l’ONU, qui a finalement exigé de la Suisse que cet enfant soit placé en école ordinaire, à titre de mesure provisionnelle, tant que le Comité lui-même n’aura pas rendu ses conclusions sur le fond.

C’est une décision historique, une des premières fois que l’ONU ordonne à la Suisse l’inclusion. Et si cette acion est une bonne nouvelle pour les personnes qui prêchent l’inclusion, il ne faut pas se voiler la face. Qui parmi les parents d’enfants handicapés ont les ressources pour faire une telle démarche ? On espère que ce cas servira de jurisprudence aux futurs jugements sur des situations similaires, mais rien ne le garantit. Et personnellement, cette tendance au rétropédalage m’inquiète tout autant que les décisions prises par Trump, par exemple. On parle beaucoup du retour du fascisme, et cette tendance à la ségrégation des personnes handicapées me semble faire partie de ce mouvement général. On recrée d’anciennes discriminations.

La Suisse a une grosse carence statistique en ce qui concerne le handicap. L’Office fédéral de la statistique fournit certaines informations (nombre de personnes handicapées, leur genre, l’origine du handicap etc.), mais rien sur le taux d’institutionnalisation, le taux par canton. En revanche, on sait que la majorité des personnes handicapées ne vont pas plus loin que l’école obligatoire. Et ce fait n’a pas évolué les dans les 20 à 30 dernières années. Le nombre de personnes handicapées de naissance qui arrivent à l’université est le même qu’il y a 10 – 15 ans.

Propos recueillis par Clément Bindschaedler

Malick Reinhardt anime l’excellent blog Couper l’herbe sous les roues ↗︎