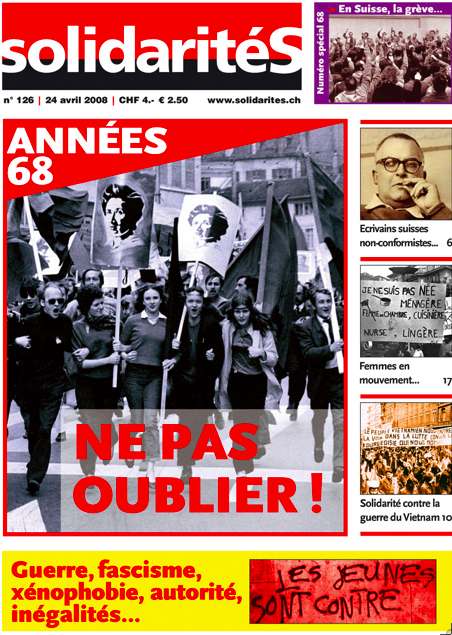

Ecrivains non-conformistes, précurseurs de 68

Ecrivains non-conformistes, précurseurs de 68

Avant

68, le consensus helvétique et ses valeurs conservatrices furent mis à

mal dès le début des années 60 par de nombreux écrivains suisses

allemands, dont les plus connus sont Dürrenmatt et Frisch. Comment une

élite littéraire peut-elle agir sur lhistoire? Peut-on considérer que

ces écrivains, par leurs écrits, ont préparé 68 en Suisse? En quoi

sont-ils des précurseurs? Ce sont ces questions que nous avons posées à

Hans-Ulrich Jost, professeur honoraire à lUniversité de Lausanne.

Entretien réalisé par Pierre Raboud.

Quels sont, selon

vous, les différents acteurs en présence, cest-à-dire les différents

écrivains suisses allemands actifs au début des années 60 et quelles

sont leurs positions?

Hans-Ulrich Jost:

Il serait impossible de faire une telle présentation, car il existe un

nombre considérable décrivains qui sont intervenus dans lespace

public et ont réveillé un esprit critique dans le public. Je me

contenterai dn mentionner lun ou lautre dentre-eux et en premier

lieu un auteur bien connu en suisse romande: Max Frisch. Ses

différentes pièces de théâtre et ses articles ont joué un rôle

important dans la préparation de 68. Notamment Andorra, sa pièce montée

en 1961 pour la première fois. Puis en 1965, Max Frisch intervient dans

des textes au sujet de lÜberfremdung, la surpopulation étrangère qui

était un des enjeux majeurs de la critique politique des années 60. On

le retrouve encore en 1971, avec Guillaume Tell pour lécole (Wilhelm

Tell für die Schule), qui était une sorte de mise en cause de toute

lhistoire patriotique de la Suisse.

A côté de Frisch, il y a

aussi Dürrenmatt, qui avait égalementcommencé avec des pièces de

théâtre, notamment Les Physiciens (Die Physiker) en 1962; il est

ensuite intervenu de manière très critique dans la sphère culturelle et

politique, notamment par son discours lorsquon lui consacra le prix

littéraire du canton de Berne en 1969. A côté de ces deux grands noms,

on trouve de nombreux autres écrivains, non seulement actifs comme

écrivains mais aussi comme rédacteurs ou comme journalistes. Je pense

ici à Hugo Loetscher, rédacteur en chef de la revue culturelle DU entre

1958 et 1962, qui écrivit également Les égouts (Abwässer) en 1963, où

il présente une critique pertinente et acerbe de la société zurichoise.

Ces différents écrivains se sont parfois regroupés, notamment autour du

«groupe dOlten», sorte de noyau de cette opposition.

Un autre

élément important est la création de la revue Neutralität par Paul

Ignaz Vogel, qui a su attirer dans son petit journal beaucoup de ces

intellectuels critiques, quà lépoque on ne nommait pas «de gauche»

mais «non-conformistes». Cétait le terme utilisé par la bourgeoise

pour les dénigrer. Dans cette revue, il y avait des articles de Frisch

et dautres auteurs moins connus. Notamment un article très intéressant

dun jeune homme nommé Christoph Geiser. En 1970, ce dernier écrivit un

article qui sintitulait Der Anschluss fand statt, (LAnschluss a eu

lieu). Il sagit de ladhésion de la Suisse, durant la deuxième guerre

mondiale à lAllemagne nazie. Christoph Geiser était en fait le

petit-fils dHans Fröhlicher, ambassadeur de Suisse à Berlin et donc

pronazi. Ainsi, il avait en quelque sorte accès à des sources que les

historiens connaissaient peu.

Lesprit critique débouchant sur

68 de ces écrivains se situe sur deux plans: dune part une critique

sociale du conformisme bourgeois. Et dautre part sur le plan de la

représentation politique de la Suisse par le truchement de lhistoire

de la deuxième guerre mondiale ou plutôt de la non-histoire de la

deuxième guerre mondiale, cest-à-dire le refoulement de ce passé et le

fait que durant toute cette période la culture officielle était sous la

domination dune défense spirituelle nationale qui justement falsifiait

le passé.

Si on essaie de comprendre le mouvement dans sa

généralité, pourriez-vous développer les thèmes propres à ces écrivains

et les aspects de la société auxquels ils sopposent? Quest-ce qui est

le plus directement combattu à travers le rejet du consensus helvétique?

H-U. J:

Il faut se rappeler quon est alors dans la guerre froide. Les milieux

politiques dominants en Suisse ont réanimé un esprit de défense

spirituelle et un anti-communisme très prononcé. On pourrait quasiment

dire que cétait du maccarthysme en Suisse, donc une chasse contre tous

ceux dont on croyait quils avaient des penchants communistes, des

sympathies pour lUnion Soviétique. Sur ce plan, la critique de la

société en place, de ces conformismes bourgeois était évidemment aussi

une façon dattaquer les valeurs de cette défense spirituelle. Ces

dernières étaient aussi mises en cause par la critique de la fausse

histoire de la seconde guerre mondiale que la Suisse a véhiculée encore

pendant des années. Il faut penser à des livres comme Das Boot is voll

(La barque est pleine) dAlfred A. Häsler sorti en 1967. Tout cela

était fait pour déstabiliser les valeurs politiques et patriotiques des

classes dominantes de lépoque.

On pourrait maintenant montrer

comment cette critique de la société sur un plan littéraire a

finalement véhiculé toute une critique de la classe dominante en

sattaquant aux valeurs fondamentales. Il me semble que lon pourrait

mentionner deux éléments: le premier, cest le scandale autour dun

professeur de littérature de Zürich qui a attaqué ces jeunes écrivains

en les traitant de «chienlit». Et avec la réponse de ces derniers sest

développé toute une critique sociale. Et le deuxième élément se situe

dans lentourage de ces écrivains, où il y avait des intellectuels qui

nétaient pas forcément des écrivains. Je pense à Jean-Rodolph de

Salis, qui était à lépoque professeur dhistoire à lécole

polytechnique fédérale et qui en 1961 a justement fait un discours très

critique contre lanticommunisme en Suisse. Il faut cependant ajouter

que ce discours, qui était présenté devant un public choisi dans une

sorte de séminaire, na été publié quen 1969. Mais toujours est-il que

cette forme de critique était fondamentalement opposée à cette classe

bourgeoise et a brisé ce consensus qui régnait dans les années 50.

Jusquà

maintenant, vous avez parlé de lapport critique de ces écrivains, en

tant que mise à mal du consensus helvétique, pourriez-vous exposer un

versant positif de leurs apports? Leurs écrits sont-ils porteurs de

nouvelles valeurs?

H-U. J:

La critique, cest la seule valeur. Toute idéologie est un mensonge et

débouche sur des actions de politique politicienne. Non, je rigole,

mais pour chercher le positif, il faut se contenter de regarder sur

laprès 68 parce que de mouvements politiques, il ne sen est formé

quà partir des années 70: soit la Ligue marxiste révolutionnaire, soit

des groupes radicaux, tous ces mouvements de jeunes, ainsi que leur

récupération par le POP. Tout cela commence à partir du milieu des

années 70. Dans les années 60, on cherchait beaucoup plus à se libérer.

Cétait une critique mais aussi un mode de vie. La production

littéraire était souvent liée à une sociabilité joyeuse. Avec des

écrivains, il y a évidemment aussi un esprit délite. On ne peut pas

dire que, portant sur cette critique, des vrais concepts politiques se

soient formés.

Comment ces écrivains ont-ils réussi à critiquer

la société par la littérature? Par le comment, je veux souligner

laspect formel. Est-ce quune critique nouvelle saccompagne de formes

littéraires nouvelles?

H-U. J: Cétait

même cela qui était fantastique. Cest la raison pour laquelle une

critique politique par le biais littéraire est non seulement plus

joyeuse mais probablement aussi plus efficace que la langue de bois

politique qui est quand même souvent propre à tous les mouvements

politiques, de gauche ou de droite. Prenons un cas, ce fameux roman

dHugo Loetscher Les égouts qui est une sorte dobservation de la bonne

société zürichoise par ceux qui travaillent dans les égouts. Donc cest

évidemment un procédé littéraire plein dhumour et très intéressant. De

même Les physiciens de Dürrenmatt joue avec labsurde que le théâtre

offre comme représentation ou comme imaginaire. Quand on regarde encore

le Guillaume Tell pour lécole de Frisch, cest encore la possibilité

de transgresser des images qui sont traditionnelles et de refaire des

histoires en les renversant. Toutes ces méthodes étaient assez bien

maîtrisées et il ne faut pas oublier quà lépoque il y a aussi la

télévision qui permet dutiliser des autres formes comme quand par

exemple Hugo Loetscher a été invité pour commenter un reportage sur le

Portugal de Salazar. Il a utilisé une sorte de poème, presque un chant,

pour introduire cette séquence. Cétait une sorte de poème pour

critiquer le régime de Salazar, le fascisme, mais cétait aussi une

façon de critiquer la position de la Suisse parce que la Suisse avait,

à ce moment-là, de très bonnes relations avec le Portugal. Dailleurs

le Conseil fédéral est intervenu pour essayer dinterdire cette

émission.

Comment pensez-vous le rapport entre art et société?

Est-ce que la littérature peut changer la société? Accompagner son

changement? Ou est-elle un reflet «aiguisé» de ce qui se passe dans la

société?

H-U. J: Il ny a

pas de réponse unilatérale à cette question. Lart est avant tout une

marchandise et, en tant que marchandise, il peut être instrumentalisé

sans problème par ceux qui ont le monopole de linterprétation des

valeurs esthétiques comme celui des valeurs politiques. Mais dautre

part, cette marchandise peut déranger grâce à des représentations et

grâce à des interprétations qui sont décalées par rapport à un regard

traditionnel. Lart a la capacité de soulever la critique, cest un

levier qui est capable de jouer le rôle de moteur pour une critique

sociale plus large. Dürrenmatt avait dit dans son discours en 69:

létat capitaliste moderne ne peut pas être un état culturel, il

dénonçait le fait que la culture politique moderne est incapable de

produire la culture. Et entre le conseiller fédéral Furgler et Muschg,

il y a eu un débat public, plus tard reproduit dans les journaux, où

Furgler, en tant que bourgeois qui idéalise le système politique,

revendiquait la capacité de lEtat non seulement à produire la culture

mais aussi à être un fait culturel. Et Muschg a repris lapproche de

Dürrenmatt en disant que lEtat en soi est un instrument de pouvoir et

que donc il va à lencontre de la sensibilité et des valeurs

culturelles, supposant que les valeurs culturelles sont les valeurs de

lhumanité, de la liberté, de lémancipation de lhomme.

Pensez-vous que toute forme dart peut être

instrumentalisée, quaucune uvre ne peut

échapper à sa récupération?

H-U. J: Elle

peut jouer un rôle critique, mais aujourdhui avec ce capitalisme

moderne, avec cette forme de diffusion en permanence des valeurs

esthétiques et culturelles, il ny a quasiment pas de possibilité

déchapper à cette instrumentalisation. Cest la force du capitalisme

qui a atteint maintenant un niveau de maîtrise des sociétés

considérable, par le truchement de la société de consommation et de la

société de loisir, qui lui permet dy intégrer toutes les valeurs

culturelles.

Selon vous, peut-on faire un lien direct entre la critique

opérée par ces écrivains et les

événements de 68?

H-U. J: Oui,

tout à fait. Quand on parle de linstrumentalisation de lart par le

pouvoir, il faut quand même aussi accepter le fait que la création

artistique a un potentiel dopposition. Le problème, cest le moment où

commence la récupération. Après 68 on a ainsi vu la publicité utiliser

lesthétique et le langage de 68. Je crois toujours que, dans un

premier temps, lauteur dun produit artistique ou littéraire peut

avoir un effet critique par rapport aux valeurs dominantes.

Comme dernière question, pouvez-vous nous dire sil existe un équivalent en suisse romande?

H-U. J: Dernièrement,

on a parlé de lactivité littéraire à Lausanne autour des éditeurs.

Mais ce qui me frappe, cest que, non seulement pour les années 60 mais

aussi plus généralement, la Suisse romande a connu beaucoup moins

décrivains qui ont directement produit des ouvrages en rapport avec la

société politique. On a quand même en Suisse alémanique, en plus des

auteurs connus, bon nombre dautres écrivains. Je nen trouve pas

autant en suisse romande. Même un Ramuz, par exemple, peut on

considérer quil ait créé un rapport critique à la société? Jen doute.

Il y a là un manque en suisse romande. On pourrait quand même ajouter

que les cinéastes dans les années 60 ont peut-être joué le rôle que les

écrivains ont joué en suisse alémanique.