Argentinazo: le paysage de la grande rébellion

Argentinazo: le paysage de la grande rébellion

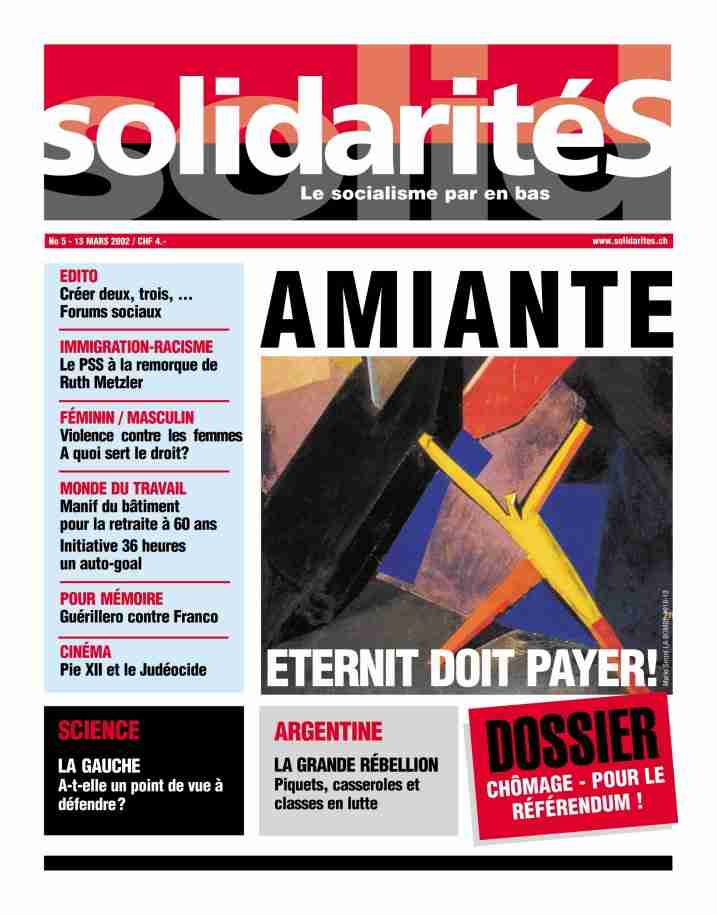

Depuis deux mois, toute lArgentine vit un état de rébellion populaire: les manifestations hebdomadaires de la «Plaza de Mayo», les cacerolazos (concerts de casseroles) systématiques devant les portes des banques, les réunions de quartier, les assemblées générales au «Parque Centenario» et les protestations devant les tribunaux font partie du calendrier habituel des manifestations.

Claudio KATZ*

Dans le Grand Buenos Aires, les piqueteros barrent les routes et organisent des marches très bien suivies. A Chaco, Salta, Jujuy, Neuquen et Cordoba, il y a quelques jours, ces manifestations se sont transformées en affrontements de rue avec la police et certaines villes de la pampa comme Casilda ont connu des soulèvements jusquici impensables. Après avoir renversé deux présidents, le soulèvement populaire continue à dominer la situation politique.

La rébellion a modifié la géographie de la ville et de ses banques, maintenant couvertes de protections métalliques contre les cacerolazos. Lirritation populaire est visible lors de chaque prise parole ou lorsquun épargnant en colère vient exiger la restitution de ses dépôts une grenade à la main. Lactivité militante sétend, des épargnant-e-s des banques aux parents des adolescents assassinés à Floresta.

Les concerts de casseroles qui éclatent lorsquun ministre prend la parole et les manifestations qui débutent au milieu de la nuit pour se prolonger jusquà laube ont bouleversé la vie politique. Mais la caractéristique la plus significative de ces actions, cest le développement de leur développement qui a donné naissance aux mouvements de piqueteros et des assemblées autour des cacerolazos.

Les piquets et les casseroles

Cette avancée organisationnelle reprend les expériences de lutte développées depuis plusieurs années par les chômeurs. Ceux-ci ont transmis à dautres secteurs populaires les méthodes de structuration par en-bas, le débat démocratique et laction directe. De plus, leurs barrages routiers sont de mieux en mieux acceptés et pourraient gagner la légitimité conquise jadis par les grèves. Le mouvement des piqueteros se renforce avec lextension de la pauvreté et le chômage de masse, vu que le fait davoir un emploi ou un subside de 120 pesos est devenu un besoin impérieux pour un tiers de la population. Les piquets saffirment comme des piliers de la vie sociale face à la déliquescence du système dassistante étatique et ecclésiastique et labandon complet des chômeurs/euses par une partie de la bureaucratie syndicale.

Dans ce processus, le mouvement piquetero tend à dépasser ses vieilles racines purement locales et rompt sa dépendance avec le justicialisme [péronisme, ndt]. Cest la raison pour laquelle le président Duhalde tente de reconstituer ces liens clientélaires en impulsant des «plans sociaux» financés par la réduction des salaires de lEtat. Mais le gouvernement manque des fonds nécessaires pour mettre ces plans en uvre, alors quil doit faire face à la radicalisation de la protestation des chômeurs/euses. Les directions les plus connues liées à la CTA (Central de los trabajadores de Argentina) et la CCC (Corriente Clasista y Combativa) ont fondé maintenant un «Bloc piquetero national» qui regroupe les courants les plus combatifs et les plus liés à la gauche.

Les assemblées populaires

Lavancée du mouvement des piqueteros converge avec lapparition des assemblées populaires de quartier qui se sont formées comme centres organisationnels des mobilisations et du débat pour des alternatives à la spolation des épargnant-e-s. Ces assemblées se multiplient de manière vertigineuse dans la capitale fédérale et sétendent maintenant à sa banlieue. Dans les quartiers, tout est discuté, depuis la répartition des taches pour les scratchs1 hebdomadaires, jusquà la manière dimposer le non-paiement de la dette extérieure. On découvre limportance des manifestations de rue, la valeur de la solidarité et de lintervention collectives. Des habitant-e-s obtiennent des rabais pour les factures délectricité, dautres soutiennent les chômeurs/euses, impulsent lactivité communautaire ou empêchent le fermeture ou la vente de petits commerces.

Les assemblées inter-quartiers du Parque Centenario représentent une expérience inédite de parlement populaire qui réunit des milliers dhabitant-e-s. Durant des heures, les participant/es délibérent, votent, applaudissent ou désapprouvent. Ils coordonnent des actions avec les piqueteros et appuient les travailleurs/euses en lutte. Dans ces activités, de nombreux combattants des années 70 retrouvent leur énergie et une jeunesse enthousiaste sengage dans laction politique.

Lorganisation des piqueteros et des assemblées exprime la résistance à la dégradation sociale provoquée par quatre années de récession économique. Elle vise à forger une alternative pour lutter contre la pauvreté, la mendicité, la délinquance et la chute du niveau de vie. Ces organisations surgissent aussi pour répondre au démantèlement des fonctions sociales élémentaires de lEtat: elles deviennent le cadre de discussions qui permettent de trouver des solutions pour les hôpitaux sans insuline, les pharmacies sans antibiotiques et le manque général de médicaments, provoqué sciemment par les laboratoires pour spéculer sur la hausse des prix. Les assemblées sont confrontées à la dégradation du système éducatif et débattent de la manière de faire fonctionner les cantines scolaires, de contrecarrer la désertion des écoles et de les transformer en centres dappui par quartier à la lutte des enseignant-e-s. (…)

La droite hésite

Lirruption des assemblées marque le début dune résistance de longue haleine, dont lévolution nest pas tributaire du résultat de chaque mobilisation ou du degré de participation à chaque réunion. Il se peut que la lutte des habitant-e-s aboutisse à la formation dun mouvement stable comme celui des piqueteros. Mais son développement est directement lié au cours dune crise, dont la gravité est reflétée par la discussion menée dans la presse sur la «possible disparition de lArgentine». (…)

La droite représente le secteur le plus enragé contre la nouvelle réalité politique du pays, dont les porte-parole ne cachent pas la haine que leur inspire le soulèvement populaire. Ils sont irrités contre les assemblées «dirigées par des extrémistes», manipulées par des «vandales» et inspirées par des «passions anarchistes». La vieille élite a ressuscité lancien langage oligarchique pour exprimer son mal-être, parce que les idéologues de la classe dominante perçoivent quil y a un climat de «révolution sociale», qui rappelle «la révolution française», qui découle dune rupture sans précédent «entre la politique et la société»2.

Les hommes du grand capital sont effrayés par lévidente impossibilité de recourir, dans limmédiat, à la solution traditionnelle du coup dEtat militaire. Quelques entrepreneurs sondent déjà les sommets de larmée, rêvant de «restaurer lordre» (…). Mais avec une structure militaire défaite, des gendarmes paupérisés et les vieux responsables du génocide discrédités, une aventure golpiste a plus de chance aujourdhui de précipiter une révolution totale que dinstaller une dictature.

Faire souffrir le peuple

De plus, la rébellion a renforcé la conscience démocratique et la lutte contre la brutalité policière. Cest pour cela que Mathov, Santos et six autres commissaires responsables dassassinats durant létat de siège, sont emprisonnés, tandis que de la Rúa en personne attend craintivement le résultat de leurs procès. Dans ces conditions, Duhalde préfère éviter les confrontations ouvertes, raison pour laquelle les provocateurs ont récemment disparu des manifestations. La classe dominante opte pour une répression plus dissimulée et para-étatique (…). Mais, si les tueurs gagnent du terrain, ils feront progresser leur objectif de perpétrer un bain de sang.

Ceux qui ont réalisé avec la plus grande netteté la dimension du soulèvement en cours sont les porte-parole de limpérialisme, qui imposent des sacrifices à un pays «ingouvernable» à cause de la rébellion populaire. Le déluge dinsultes que les officiels du Département dEtat destinent quotidiennement à lArgentine nest pas inspiré par le défaut de paiement ou par linconvertibilité, mais par la présence dune révolte que le gendarme nord-américain ne peut tolérer, spécialement dans son arrière-cour. Pour cela, ils proclament que le pays est une «société désorganisée», qui «va devoir souffrir», qui «mérite dêtre traitée comme une république bananière» (Wall Street Journal), jusquà ce que lui soit imposée «la baisse des salaires au tiers de leur valeur actuelle».

Le Département dEtat est certainement déjà en train de concevoir des scénarios daction plus directe pour faire face au danger dun plus grand impact international de la protestation. Lidée que l«Argentine nintéresse pas le monde», parce que cest un «pays éloigné… sans ressources essentielles… ni capacité de nuisance» sur le système mondial, est une illusion lénifiante de diplomates qui analysent les relations géopolitiques en marge des grandes secousses sociales. (…)

Où est la classe ouvrière?

Les progrès de la rébellion actuelle découlent de la convergence des chômeurs/euses et de la classe moyenne dans des mobilisations impulsées par la jeunesse sur un fond de résistance ouvrière.

Quelques camarades estiment pourtant que la classe ouvrière est absente de cette bataille et quelle «ne se présente pas comme classe», sans prendre en compte les grèves qui ont précédé et alimenté la lutte actuelle. En dépit du chômage, le degré de suivi de chaque appel à la grève générale atteint toujours les niveaux historiquement élevés du pays et dépasse la répercussion que ces mêmes appels rencontrent habituellement dans la plupart des Etats. En particulier, le secteur public est en situation de mobilisation permanente depuis longtemps et se trouve à lavant-garde de nombreuses mobilisations. La permanence de laustérité budgétaire et, en particulier, la volonté officielle de réduire le versement des traitements, tendent à renforcer ce rôle déterminant des fonctionnaires dans la lutte actuelle.

Il est certain que la classe ouvrière industrielle, socialement affaiblie par deux décennies de démantèlement de la production, ne joue pas le rôle essentiel quelle a assumé dans le Cordobazo3 ou la grève de 1975. Mais ce fait exprime seulement un changement dans la dynamique de la bataille sociale et non un reflux de la résistance. Il est faux de supposer que la lutte des classes doive reproduire les formes du passé sans percevoir, par exemple, comment le mouvement piquetero, organisé autour des ex-dirigeants syndicaux, sinscrit dans la continuité des traditions de lavant-garde ouvrière.

Classes ou multitude?

Le soulèvement actuel représente fondamentalement une rébellion sociale des classes opprimées contre lexpropriation capitaliste de lemploi, du salaire et de lépargne. Sa dynamique est marquée par lintervention des travailleurs/euses, des chômeurs/euses et de la classe moyenne. Ce dernier secteur regroupe en majorité des franges paupérisées de salarié-e-s et de professionnel-le-s, aux côtés de commerçants modestes et de petits propriétaires.

La description en termes sociaux des secteurs qui participent à la révolte permet dobserver les racines de leur antagonisme vis-à-vis des classes dominantes. Cette compréhension de la dynamique de la protestation disparaît dans les analyses du conflit en termes de «multitude»4, parce que ce concept obscurcit les contours sociaux dun soulèvement, auquel prennent part des classes et non des conglomérats amorphes et indéfinissables. La capacité de transformation sociale des chômeurs/euses qui coupent les routes, des travailleurs/euses qui paralysent une fabrique et des fonctionnaires qui occupent un établissement, découle justement dune action de classe et non dun vague comportement de multitude (un terme qui, dans la tradition argentine, a de surcroît des connotations péjoratives). Comprendre la dynamique classiste de la confrontation actuelle permet dautre part daugurer une perspective socialiste à la bataille en cours. (…)

Dautres analyses du soulèvement soulignent que les traditions de résistance nationale tendent à se reconstruire, par exemple à travers le cri de «Argentine! Argentine!», qui apparaît dans les grandes manifestations. Il est indubitable quil existe un profond sentiment de rejet par rapport au pillage de ressources qua subi le pays au terme dune décennie de privatisations et de «relations charnelles» avec les Etats-Unis. Cette réaction est porteuse délans anti-impérialistes, mais dans un contexte dépuisement du péronisme comme canal de ces aspirations (…) Ce discrédit des vestiges du nationalisme justicialiste constitue la grande différence avec les années 70 et lépoque de la défunte Jeunesse Péroniste. Les jeunes des cacerolazos ont aussi beaucoup plus daffinités avec lorientation internationaliste de la protestation globale de Seattle, de Gênes et de Porto Alegre, quavec les rassemblements patriotiques.

Limpulsion de la gauche

De forts indices montrent linfluence croissante de la gauche, bien accueillie dans les mobilisations, et dont les cadres participent librement aux assemblées sans afficher leur appartenance à la «classe politique». Un changement important a été constaté lors des premières marches marquées par l«apartidisme» et par labsence de drapeaux politiques, ainsi quau cours des mobilisations plus récentes, où aucun militant du PJ (Parti justicialiste), de lUCR (Union civique radicale) ou de lARI (Alternative pour une république dégaux) na osé afficher son affiliation, alors que les autres courants de gauche déployaient leur bannières. (…)

La gauche a aussi joué un rôle déterminant dans le processus qui a débouché vers la formation du Bloc National des Piqueteros. Cette influence peut aussi être notée dans les assemblées de quartiers, lors de la votation des plateformes, dans les rassemblements au Parque Centenario, mais aussi sur les banderoles des manifestations des petits épargnants. (…)

En général, les partis de gauche ont assimilé lesprit dassemblée qui domine les réunions massives, où lon respecte les inscriptions pour les prises de parole et les durées dintervention. (…) Comme la souligné fort justement un commentateur, la vérité est très simple: «Les assemblées ne sont pas infiltrées

, leurs mots dordre et analyses politiques sont simplement de gauche.»

Si la gauche progresse cest parce quelle impulse lorganisation des piqueteros et les assemblées de quartiers, favorisant ainsi leur progression régulière vers la constitution dorganismes de pouvoir populaire. Sa principale différence avec les autres forces politiques réside dans son projet de stimuler lépanouissement dorganismes indépendants des institutions officielles en vigueur. De telles instances ont été présentes lors de toutes les grandes révoltes de lhistoire bien quelles aient rarement acquis lenvergure dun double pouvoir alternatif à celui de la classe dominante. Plus elles se développent aujourdhui, plus elles saffirmeront demain comme alternative dans le cadre dune crise qui pourrait saggraver encore davantage. Il ny a pas de recette précise pour atteindre ce but, ni dindications sur le temps que prendra ce processus. Ce qui est sûr, cest que les conditions favorables à limpulsion de nouveaux organismes existent, et surtout que la volonté de la gauche de stimuler un tel développement est bel et bien présente. (…) Depuis le Parque Centenario, on nira pas vers le Palais dHiver mais, depuis les assemblées et les piquets, dans tout le pays, on pourra construire un nouveau pouvoir populaire. (…)

* Economiste, militant, professeur à lUniversité de Buenos Aires. Collabore à lUniversité populaire Madres de Plaza de Mayo. Notre traduction daprès Correo de Prensa de la IV Internacional, Bulletin électronique n° 271, América Latina y el Caribe, 5 mars 2002. Traduction, intertitres et coupures de la rédaction.

- Le terme scratch, en castillan «escrache» signifie révéler publiquement quelque chose de caché. Cest une manifestation qui suit certains rituels: par exemple, des barreaux de prisons sont posés aux fenêtres des anciens tortionnaires pour rappeler quils devraient se trouver en prison.

- Les sources des propos cités entre guillemets ne sont généralement pas reprises dans cette traduction. Se référer à loriginal espagnol sur notre site

- Le 29 juin 1969, les ouvriers de Cordoba, largement appuyés par la population, se lançaient dans un mouvement de protestation de grande envergure qui allait déborder largement les structures politiques et syndicales traditionnelles.

- Voir à ce sujet : Michael Hardt et Toni Negri, Empire, Paris, éd. Exils, 2001. Pour une approche critique : Daniel Bensaid, «Antonio Negri et Michael Hardt analysent le nouveau dispositif du capitalisme mondial», Le Monde des livres, 22 mars 2001 lemonde.fr/imprimer_article/ 0,6063,165291,00.html).

Les principales organisations de gauche

PO (Parti Ouvrier) Issu du courant trotskiste lambertiste, avec lequel il a rompu à la fin des annees 70. Avance la perspective dune Assemblée constituante populaire. Dirige le Pôle Ouvrier dans le mouvement piquetero.

MST (Mouvement socialiste des travailleurs) Issu du MAS (trotskiste moréniste), il a rompu avec la vieille génération. Participe à une coalition avec le PC (la Gauche Unie). Pour lui, Duhalde cest Kérensky.

PTS (Parti des travailleurs pour le socialisme) Première scission du MAS en 1988. Défend la pers-pective dune Assemblée constituante révolutionnaire.

PCA (Parti communiste argentin) A lorigine, ultra stalinien et droitier, il se présente aujourdhui comme révolutionnaire. A participé à la création dATTAC Argentine. Soutient la politique cubaine. Dans la Gauche Unie avec le MST.

MAS (Mouvement vers le socialisme) Continuité organisationnelle du mouvement trorkiste moréniste. Regroupe les animateurs du vieux MAS qui ont opéré un travail de réflexion critique sur leur histoire. Met laccent sur lauto-organisation du mouvement de masse. Certains de ses animateurs publient la revue «Herramienta» (les outils).

(Réd.)