Travail reproductif: un enjeu féministe au cœur des mobilisations

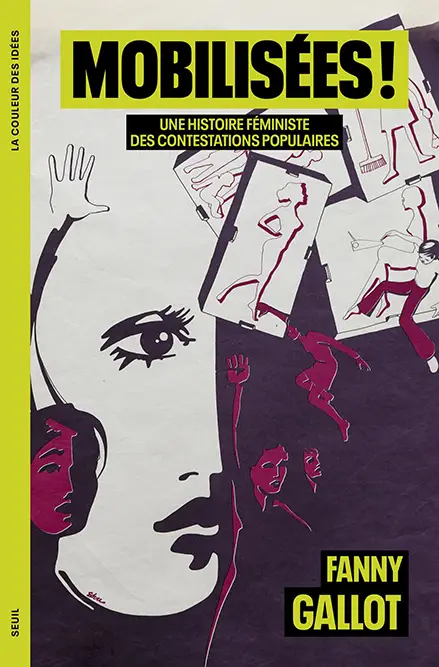

Un ouvrage publié par l’historienne Fanny Gallot revient sur la longue histoire de la question du travail reproductif, de sa répartition et de sa valorisation. L’atelier organisé sur cette thématique lors de notre université de printemps prolongera ces réflexions.

Dans le renouveau des mobilisations féministes qui traversent la planète depuis maintenant presque une décennie, la question du travail reproductif, de sa répartition genrée et de sa (non-)valorisation, occupent une place centrale. Le travail reproductif est généralement divisé en deux versants ; l’un gratuit, qui s’effectue principalement au sein de la cellule familiale hétéronormée, l’autre rémunéré dans des secteurs comme la santé et les soins, l’éducation ou encore l’économie domestique.

Ensemble, ils forment un vaste domaine d’activités absolument essentielles pour le fonctionnement des sociétés capitalistes contemporaines et pourtant constamment mises sous pression, débouchant sur une véritable crise de la reproduction sociale. Cette crise se traduit notamment dans les coupes toujours plus importantes annoncées par les gouvernements dans le financement des services publics, mais aussi dans la marchandisation de plus en plus importante d’activités qui relevaient jusqu’alors généralement du travail domestique non rémunéré et que des femmes blanches et privilégiées délèguent désormais à des femmes racisées et migrantes, dans des conditions de travail qui renforcent toujours plus la précarité dans laquelle se trouvent ces dernières.

Le travail reproductif, un objet privilégié pour visibiliser les femmes en lutte

Partant du cas français, l’historienne Fanny Gallot montre – dans son dernier ouvrage Mobilisées! une histoire féministe des contestations populaires – que les mobilisations prenant pour objet le travail reproductif (dans sa version gratuite comme salariée), sa répartition et sa revalorisation ont traversé l’histoire de la contestation féminine et féministe depuis la seconde moitié du 20e siècle au moins. Dans des périodes où le mouvement féministe connaissait des phases de mobilisations importantes (comme dans les années 1970 ou pour la période actuelle), mais aussi dans celles où ce mouvement est considéré comme affaiblis (les années 1980 à 2000).

Fanny Gallot offre un impressionnant panorama des modalités par lesquelles cet enjeu est thématisé dans les revendications pour une meilleure conciliation des rôles de maîtresse de maison, de mère et de travailleuse agricole, portées par des organisations comme la Jeunesse agricole catholique féminine dans les années d’après-guerre ; dans les débats portant sur l’introduction d’un salaire ménager ou la collectivisation de ces tâches et leur financement par les politiques publiques ; ou encore dans les grèves menées par des coordinations infirmières à la fin des années 1980, ou celles des femmes de chambre des hôtels du secteur du luxe dès le début des années 2000.

Adoptant un cadrage large de ce que cette catégorie peut recouvrir, l’ouvrage évoque aussi bien les luttes menées par des travailleuses du sexe des années 1970 aux années 2000 pour leur accès à la sécurité sociale et au système de retraite, que celles des femmes de la Confédération paysanne mobilisées contre les politiques néolibérales dans la seconde moitié des années 1990, ou encore les «expressions féministes contre la réforme des retraites» de 2019. Il adopte par ailleurs une approche sensible à la consubstantialité des rapports sociaux pour analyser comment la construction des mobilisations féminines/ féministes populaires, et à la manière dont des enjeux liés au travail reproductif trouvent à s’exprimer dans ces mobilisations, sont traversés par des dynamiques inscrites au cœur des rapports sociaux de genre, mais aussi de race et de classe.

Une entrée par le travail reproductif permet ainsi d’éclairer une contradiction fondamentale soulignée par l’autrice dès l’introduction: si la participation des femmes aux mobilisations collectives est généralement cadrée comme un phénomène surprenant et exceptionnel par les médias, les représentants politiques ou même les militants, c’est plutôt l’invisibilisation de cette participation qui devrait nous étonner, tant les femmes sont présentes de manière transversale dans des mouvements de contestation en tout genre tout au long de la seconde moitié du 20e siècle et durant les premières décennies du 21e.

Connaitre notre histoire pour lutter aujourd’hui

Pour les militantes féministes engagées aujourd’hui dans des luttes autour du travail reproductif, ce livre est un outil précieux pour nous réinscrire dans une histoire de lutte du temps long, nous rappeler que d’autres avant nous se sont mobilisées pour visibiliser les tâches de la reproduction sociale et leur caractère essentiel dans l’espace public, mais aussi au sein même des organisations militantes et syndicales, traversées par des rapports de domination genrés et qui reproduisent encore trop souvent cette invisibilisation.

Noémie Rentsch