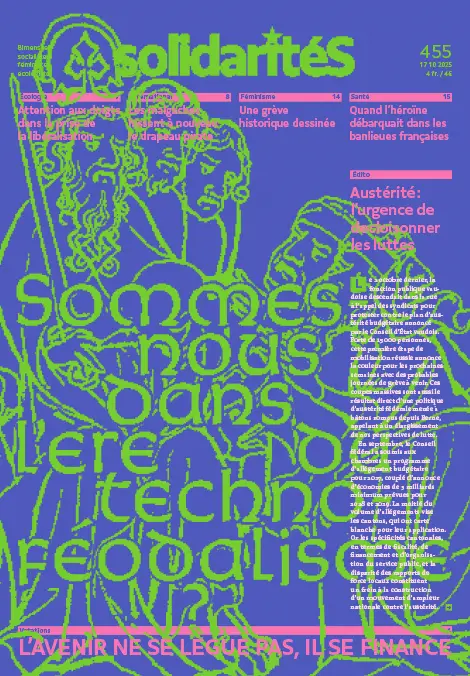

Technoféodalisme?

L’emprise politique croissante du capital techno-numérique

L’avènement des multinationales du numérique a bouleversé l’économie mondiale. En constituant des monopoles sur certains services en ligne, elles ont élargi leurs sphères d’influence par-delà le pouvoir étatique. Pour caractériser ces mutations politiques et économiques, la controverse se noue autour du concept de «technoféodalisme» et de sa critique.

À l’automne 2025, les sept plus grosses capitalisations boursières du monde concernent des multinationales du secteur techno-numérique – Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet/Google, Amazon, Meta/Facebook et Broadcom. Selon les estimations de la Banque mondiale, l’économie numérique représenterait aujourd’hui plus de 15% du PIB mondial et concentrerait plus du quart des investissements mondiaux.

La dominance évidente du capital numérique dans l’économie mondiale fait l’objet de nombreux débats, y compris entre marxistes. La controverse est essentiellement conceptuelle, puisque les observations empiriques sont largement partagées. Une brève synthèse, forcément non-exhaustive, des contours de la nouvelle économie numérique apparaît ainsi nécessaire avant de tirer des conclusions théorico-politiques.

Comment la tech est devenue big

Dans les années 1990, l’émergence du numérique surfait sur une série de promesses progressistes. Celles et ceux qui en faisaient alors la promotion affirmaient que l’économie deviendrait progressivement «immatérielle»: la valeur ne résiderait plus dans la production matérielle, mais dans le savoir lui-même – dans l’innovation en particulier. Autrement dit, la croissance économique ne serait plus dépendante des ressources naturelles (et des infrastructures permettant leur extraction, exploitation et circulation), mais reposerait sur le partage «dématérialisé» des savoirs. Sur le plan idéologique, cette transformation de l’économie s’accompagnait alors de nombreux discours qui vantaient le caractère libre, horizontal et collaboratif de cette nouvelle «économie de la connaissance» fondée sur le numérique: puisque la valeur était assimilée au savoir, chacun·e pourrait prendre part à cette nouvelle dynamique économique.

Le vernis progressiste qui recouvrait l’émergence de l’économie numérique s’est craquelé à partir des années 2000. La marchandisation du savoir effectivement permise par la généralisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) n’a pas profité à tout le monde indistinctement: au contraire, ces promesses néolibérales d’émancipation ont été dévorées par le nouveau capital techno-numérique qui s’est progressivement constitué.

La dématérialisation devait permettre une indépendance vis-à-vis des infrastructures qui sous-tendaient jusque-là l’économie mondiale. En réalité, la nouvelle économie numérique repose sur des infrastructures à la fois matérielles – ordinateurs et leurs composants, serveurs, réseaux câblés à travers la planète, satellites, infrastructures énergétiques – et immatérielles – logiciels et protocoles, données, algorithmes. Grâce à leur contrôle sur ces infrastructures, les petites start-ups de la Silicon Valley sont devenues de véritables empires économiques suivant une trajectoire parfaitement classique de concentration monopolistique. Par leur verrouillage technologique et juridique des outils numériques, c’est-à-dire par la privatisation des logiciels, la prolifération des brevets et la concentration de la propriété intellectuelle, elles sont progressivement devenues les plus grandes entreprises du monde.

Si les monopoles n’ont rien de nouveau dans l’histoire du capitalisme, il s’agit de déterminer si ce monopole numérique change quelque chose par rapport à ceux l’ayant précédé.

Hégémonie numérique

Aujourd’hui, les NTIC sont absolument incontournables dans les sociétés occidentales, qui semblent en être devenues dépendantes – tandis qu’un tiers de la population mondiale, principalement dans le Sud global, n’y a toujours pas accès au quotidien. Le contrôle sur les infrastructures numériques, tant matérielles qu’immatérielles, a des implications à trois niveaux essentiels.

Tout d’abord, la population générale y recourt massivement pour ses interactions quotidiennes. Les smartphones et autres NTIC sont aujourd’hui une modalité essentielle de sociabilité. Que ce soit volontaire ou non, ne pas les utiliser entraîne une certaine marginalisation sociale. Cette dépendance numérique sur le plan social n’est pas qu’une affaire générationnelle, puisqu’elle touche désormais tous les âges de la population occidentale.

L’avènement du numérique bouscule également la sphère économique. Les NTIC sont aujourd’hui au cœur du travail, aussi bien en tant qu’outils de communication que dispositifs de contrôle. Cette «numérisation du management» consiste effectivement en un accroissement de la rationalisation du travail, permettant une intensification de l’exploitation. Au sommet de la hiérarchie, les outils de calcul sont ainsi essentiels, puisqu’ils servent à planifier l’activité en s’assurant que les conditions soient réunies pour capter toujours plus de profit. Cette centralité du numérique dans tous les secteurs, quels qu’ils soient, entraîne ainsi une dépendance technologique vis-à-vis du capital techno-numérique.

Enfin, les États eux-mêmes sont devenus dépendants vis-à-vis du numérique. Dans la plupart des pays occidentaux, l’accessibilité à certains services publics est aujourd’hui conditionnée par les outils numériques. En retour, la gouvernementalité étatique elle-même repose sur la captation croissante de données, avec l’instauration d’indicateurs de performance à toutes les échelles. En d’autres termes, ce sont les capacités administratives des États – c’est-à-dire l’ensemble des moyens, ressources et compétences dont dispose un État pour concevoir, mettre en œuvre et faire respecter ses politiques publiques – qui sont phagocytées par le capital techno-numérique. Par conséquent, c’est la souveraineté même des États qui vacille.

Le monopole ne se limite pas à la sphère marchande, mais nourrit ainsi une véritable hégémonie numérique: la dominance économique du capital techno-numérique permet à celui-ci d’être dominant sur le plan social et politique de manière plus large. Les outils qu’ils contrôlent sont devenus essentiels à toutes les échelles. Le numérique ne transforme pas les rapports sociaux qui lui préexistent, mais il en devient une nouvelle modalité dont il n’est pas possible d’ignorer les spécificités.

Rente contre profit

Si l’avènement du capital techno-numérique et son hégémonie concomitante font consensus, les désaccords émergent lorsqu’il s’agit d’en faire l’analyse économique. Dans les débats marxistes, une certaine entente existe autour du fait que les entreprises du numérique captent une rente de l’utilisation des services qu’elles contrôlent, et non un profit. Autrement dit, leur revenu ne provient pas de la production directe de plus-value, mais de la captation de valeur déjà produite ailleurs. Cette captation prend notamment la forme de redevances, d’abonnements ou de données marchandisées. Entre marxistes, les désaccords concernent la juste place à donner à cette rente numérique pour caractériser l’économie contemporaine. Deux grandes approches s’opposent.

Pour certain·es, il semble évident que «l’essor du numérique nourrit une gigantesque économie de rente, non pas parce que l’information serait la nouvelle source de valeur, mais parce que le contrôle de l’information et de la connaissance, c’est-à-dire la monopolisation intellectuelle, est devenu le plus puissant moyen de capter la valeur». Par cette affirmation, l’économiste Cédric Durand suggère que la rente numérique est en train de prendre le pas, dans le processus général d’accumulation, sur les modalités traditionnelles de captation du profit sur le travail productif. Il y aurait ainsi une «tendance» dans le capitalisme contemporain, qu’il faudrait lire à l’aune de la stagnation et de la baisse tendancielle du taux de profit. Selon cette analyse, ces facteurs macro-économiques seraient la preuve d’un glissement progressif du capitalisme vers une logique de plus en plus rentière. Dans une logique prédatrice, les grandes firmes qui dominent l’économie numérique orienteraient effectivement leurs investissements vers la consolidation du dispositif de captation de rente plutôt que vers le travail productif. Il s’agirait là d’une transformation de la fonction économique de l’investissement et de la finance, dont l’objectif immédiat n’est plus la création directe de valeur, mais bien la captation de celle déjà produite.

Pour d’autres, comme Evgeny Morozov ou plus récemment Frédéric Lordon, la consolidation de cette «économie de rente» ne supplante pas la captation de survaleur par l’exploitation de la force de travail. Deux principaux arguments méritent d’être relevés. Premièrement, l’hégémonie numérique repose toujours sur des infrastructures, matérielles et immatérielles, qu’il faut produire. Bien que la production des outils informatiques soit largement automatisée aujourd’hui, les travailleur·ses du secteur n’ont pas été remplacé·es par des machines, donc un profit est toujours extrait de leur (sur)travail – et celui-ci est d’ailleurs croissant. Secondement, même s’ils sont devenus dépendants de l’économie numérique, l’avènement de celle-ci ne fait pas disparaître les autres secteurs, ni l’extraction de profit par l’exploitation du travail qui les caractérise. Autrement dit, l’avènement d’une économie de rente ne fait pas disparaître le travail productif, pas plus qu’elle ne change la nature de tous les investissements du capital techno-numérique. Le soubassement infrastructurel de leurs activités les plus visibles rend absolument nécessaire leurs investissements dans l’innovation productive pour pérenniser leur hégémonie numérique.

Ces deux lectures ne s’excluent pas nécessairement : elles révèlent plutôt la tension constitutive du capitalisme (pas seulement numérique), structuré par une logique de rente et une logique de profit à la fois. L’analyse des rapports entre l’une et l’autre dépend largement de la focale choisie. La rente ne remplace pas le profit, mais reste un transfert de la plus-value produite ailleurs dans le système. Autrement dit, la valeur repose toujours sur l’exploitation effective de la force de travail, même si elle est réalisée dans d’autres secteurs.

Nouvelle emprise politique

Les clivages entre économistes masquent peut-être le cœur du problème, à savoir la séparation formelle (ou idéologique) entre l’économie et la politique. Peu discutée aujourd’hui, cette dernière constitue une caractéristique fondamentale du capitalisme, tel que décrit par Marx. La sphère économique et la sphère politique sont couramment considérées comme absolument distinctes, comme ce qu’il se passait dans la première n’impactait pas la seconde.

Ainsi, les démocraties libérales représentatives apparaissent comme des régimes politiques dans lesquels tou·tes les citoyen·nes auraient le même pouvoir, alors que certains groupes sociaux disposent en réalité de bien plus de moyens (notamment économiques) pour faire valoir leurs intérêts dans la sphère politique.

La critique marxiste insiste ainsi sur le caractère formel (ou idéologique) de la séparation entre celle-ci d’avec la sphère économique: ce n’est là qu’une mystification de l’enracinement de la seconde dans la première. Ainsi, la conception de l’État comme outil neutre au service de l’intérêt général reste naïf sur cette séparation formelle: Marx puis Poulantzas ont montré, au contraire, que l’État n’est pas extérieur au capital, mais qu’il constitue l’une de ses conditions de reproduction. Il n’est donc pas «capturé» par les classes dominantes, mais dispose d’une autonomie relative vis-à-vis du capital puisqu’il est façonné par les contradictions entre les différentes fractions de celui-ci. Ce cadre théorique permet de comprendre en quoi la dépendance de l’État au capital techno-numérique n’est pas une anomalie historique, mais la forme contemporaine de sa fonction structurelle, qui consiste à garantir les conditions générales de l’accumulation.

La controverse sur la nature du capitalisme numérique n’est pas seulement économique, elle est également politique. Plus précisément, l’hégémonie acquise par la big tech entraîne un effacement de la séparation formelle entre l’État et l’économie. Celle-ci n’est toutefois pas que le fruit d’une offensive politique récente, mais bien le produit d’un processus plus vaste de phagocytage des capacités administratives étatiques. Ce dernier s’observe dans la dépendance croissante des administrations publiques aux infrastructures numériques privées: systèmes de stockage des données, intelligence artificielle, gestion algorithmique des données publiques, etc.

L’externalisation des capacités d’analyse et de traitement de l’information vers des acteurs privés – Microsoft, Palantir ou encore Google – transforme l’État en simple utilisateur de technologies dont il n’a plus la maîtrise. Ce déplacement institutionnel, souvent justifié par des impératifs d’efficacité ou de sécurité, traduit en réalité la subordination de la souveraineté politique aux logiques de valorisation capitaliste.

L’effacement de cette séparation formelle est devenu particulièrement explicite lors de la dernière campagne présidentielle étasunienne. Hostile à Donald Trump lors de son premier mandat, le grand capital techno-numérique a largement soutenu ce dernier en amont de sa réélection en 2024. Souvent décrit comme un soudain retournement de veste, cet alignement politique repose en réalité sur la construction d’une hégémonie numérique en général et sur le phagocytage des capacités administratives des Etats en particulier. Longuement commentée de manière idéaliste, l’agressivité d’Elon Musk – le plus visible des patrons de la big tech investissant le champ politique – n’est en réalité rendue possible que par l’emprise politique acquise par capital techno-numérique ces dernières décennies.

Technoféodalisme?

L’émergence conjointe d’une rente de la donnée et d’une nouvelle économie politique est parfois désignée comme le signe de l’émergence d’un «technoféodalisme» sur les ruines du capitalisme. En fonction de ses promoteurs, le terme est utilisé de manière plus ou moins prudente. Yanis Varoufakis, par exemple, affirme sans ambages que le technoféodalisme aurait remplacé le capitalisme. D’autres, comme Cédric Durand ou McKenzie Wark, considèrent plutôt le technoféodalisme comme une tendance au sein du capitalisme, sans postuler qu’un changement de régime politico-économique aurait déjà eu lieu. Quoi qu’il en soit, le terme a tellement fonctionné qu’il est sorti des sphères intellectuelles pour atteindre le sommet de la gauche de rupture européenne: Mélenchon comme Yolanda Diaz – vice-première ministre de l’État espagnol – y font référence comme étant la principale transformation politico-économique à laquelle il faudrait s’opposer.

Les réactions marxistes au concept de «technoféodalisme» ont été particulièrement vives et hostiles. Au croisement d’enjeux économiques, théoriques et politiques, le débat s’est progressivement embourbé dans une – insoluble et particulièrement complexe – controverse historiographique pour savoir si le concept de féodalisme était adapté. En réalité, le débat est avant tout sémantique: la référence au féodalisme inquiète d’abord parce qu’elle fait disparaître la mention explicite du capitalisme. Parce qu’il insiste probablement un peu trop sur le caractère «régressif» de la tendance en cours, le concept de technoféodalisme risque peut-être de redorer le blason du capitalisme en lui réattribuant (implicitement) une dimension progressiste. L’inquiétude n’est donc pas complètement injustifiée, puisque le terme semble s’être fondu dans un populisme de gauche qui ne s’attaque plus à la domination du capital en général, mais seulement à quelques «seigneurs techno-féodaux» et autres ultra-riches – renouvelant ainsi, à l’ère du numérique, la focalisation sur les 1% au détriment d’une critique des rapports sociaux de production. Cette focalisation sémantique a toutefois noyé le fond du débat théorique – en particulier l’effacement de la séparation formelle entre l’économie et le politique – dans des procès d’intentions et joutes rhétoriques dispensables.

S’il semble désormais plutôt clair que le concept de technoféodalisme présente d’importantes limites, il ne faudrait pas que son rejet piétine sa fonction heuristique et masque les réalités essentielles qu’il a permis de décrire. Il ne suffit pas de rappeler, comme le font ses détracteur·ices, que l’économie sous dominance du secteur numérique reste capitaliste: il faut aussi montrer dans quelle nouvelle réalité celle-ci nous plonge, et quelles en sont les implications sur nos manières de lutter contre le capitalisme, quelle que soit sa forme.

Antoine Dubiau