Droits de douane

La fin du miracle helvétique?

Ce 1er août, la fête a été lourdement gâchée pour les sonneurs de cloches par la décision de Trump de taxer à hauteur de 39% les exportations helvétiques vers le paradis étasunien. Pour les capitalistes suisses, il n’y a pas eu de remake du miracle de 1946. Et comment se porte le secteur de l’horlogerie?

En sortant du deuxième conflit mondial, la Suisse traînait une réputation sulfureuse. Principal financier de l’Allemagne nazie, maniant le commerce de l’or sans aucune vergogne, le Conseil fédéral amorçait un virage délicat pour rétablir la place du pays dans le monde de l’après-guerre.

Disposant d’un appareil de production intact et de considérables capacités monétaires dans une Europe en ruines, l’Helvétie voulait tourner la page en s’affirmant comme un pays incontournable dans la reconstruction européenne. Le début de la guerre froide permettrait de s’allier à la puissance étasunienne qui s’exerce sur le plan économique avec le Plan Marshall.

En mars 1946, une forte délégation suisse s’envole pour Washington afin de négocier une amnistie et une bonne place. La pugnacité et l’arrogance vinrent à bout des réticences étasuniennes. Trois mois plus tard, un accord était conclu. La Suisse versait une indemnité de 250 millions de francs pour solde de tout compte sur sa collaboration avec le IIIe Reich, notamment dans le commerce de l’or et les alliés renonçaient à toute revendication ultérieure. Ce résultat inespéré fut considéré comme un «miracle diplomatique».

Le Conseil fédéral ne présenta pas cette somme comme une sanction, mais comme une «contribution à la reconstruction de l’Europe».

Bilatéralisme et éclectisme

L’isolement diplomatique était rompu et le secret bancaire sauvé. Pour remplacer le marché allemand disparu, de nouveaux marchés étaient ouverts en Hollande, en Belgique et au Luxembourg avec des prêts généreux permettant de financer la reconstruction industrielle, tout comme avec la France. Jusqu’en 1950, plus de 400 traités commerciaux bilatéraux sont signés avec des pays européens. L’Argentine, L’Inde, la Chine sont aussi sollicités.

La nouvelle assurance de la Suisse s’exprime aussi dans les choix à la carte d’adhésion aux nouvelles institutions internationales mises en place par les alliés. Le pays mène un difficile jeu d’équilibre diplomatique. Refus de siéger à l’ONU (en se limitant à un statut d’observateur sous prétexte de respect de sa neutralité), refus provisoire de s’associer au GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, pourtant basé à Genève), refus d’adhérer aux institutions issues de la conférence de Bretton Woods (Fonds monétaire international et Banque internationale pour la reconstruction et le développement). Moins contraignantes, les participations à l’UNESCO, à l’OIT, à la FAO et au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sont acceptées.

Ainsi, malgré une absence au sein de la nouvelle alliance militaire (OTAN), la Suisse intègre définitivement l’orbite atlantique. La diplomatie insiste sur l’indispensable alliance au bloc européen occidental mais en privilégiant les voies bilatérales, moins contraignantes et plus profitables.

Un déclin irréversible

Tous ces facteurs, avec lesquels le Conseil fédéral et le patronat ont su jouer, n’existent plus en 2025. Plus grave encore, face à la mondialisation, certains groupes helvétiques (comme les banques) ont perdu en puissance, d’autres font face à une concurrence de plus en plus forte. Il ne suffit plus d’afficher le Swiss made pour prendre des parts du marché. De plus l’isolement politique et diplomatique du pays se sont renforcés, vis-à-vis de l’UE, mais surtout dans le nouveau contexte du MAGA déployé par Trump.

Dans ce sens, la crise du secteur bancaire avec la liquidation de Credit Suisse est un indice majeur d’un affaiblissement irréversible. Certes le capitalisme ne va pas s’effondrer demain. Mais les prévisions de croissance à la baisse en Europe, notamment du côté allemand, la surproduction industrielle dans certains secteurs (automobile, énergie, sidérurgie) vont changer la donne.

Certains politicien·nes libéraux·ales ont d’ailleurs tout de suite saisi l’occasion du «marteau douanier» (selon le communiqué de Swissmem) pour demander un effort et une union nationale pour défendre «notre industrie». Ce libéralisme conservateur, longtemps présenté par les classes dominantes comme un modèle infaillible et éternel, montre des fissures, provoquées par l’impitoyable concurrence internationale. Dès lors, il ne s’agit pas de le préserver, mais de changer radicalement de modèle.

D’autres alternatives à cette fuite en avant productiviste industrielle et financière doivent être formulées. Face aux politiques d’austérité et aux menaces climatiques, les investissements doivent impliquer une refonte structurelle dans beaucoup de secteurs, dans une perspective écosocialiste de décroissance, de justice sociale et de bien-être durable. L’heure n’est pas à l’adaptation et à la transition, mais à la révolution.

José Sanchez

Exportations horlogères, la course contre la montre

Comment va réagir l’horlogerie helvétique à la hausse des taxes douanières? Avant de s’apitoyer sur le sort de cette industrie, il faut regarder ses résultats ces 25 dernières années. Premier constat: ce n’est pas un secteur sinistré.

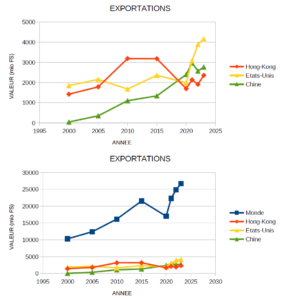

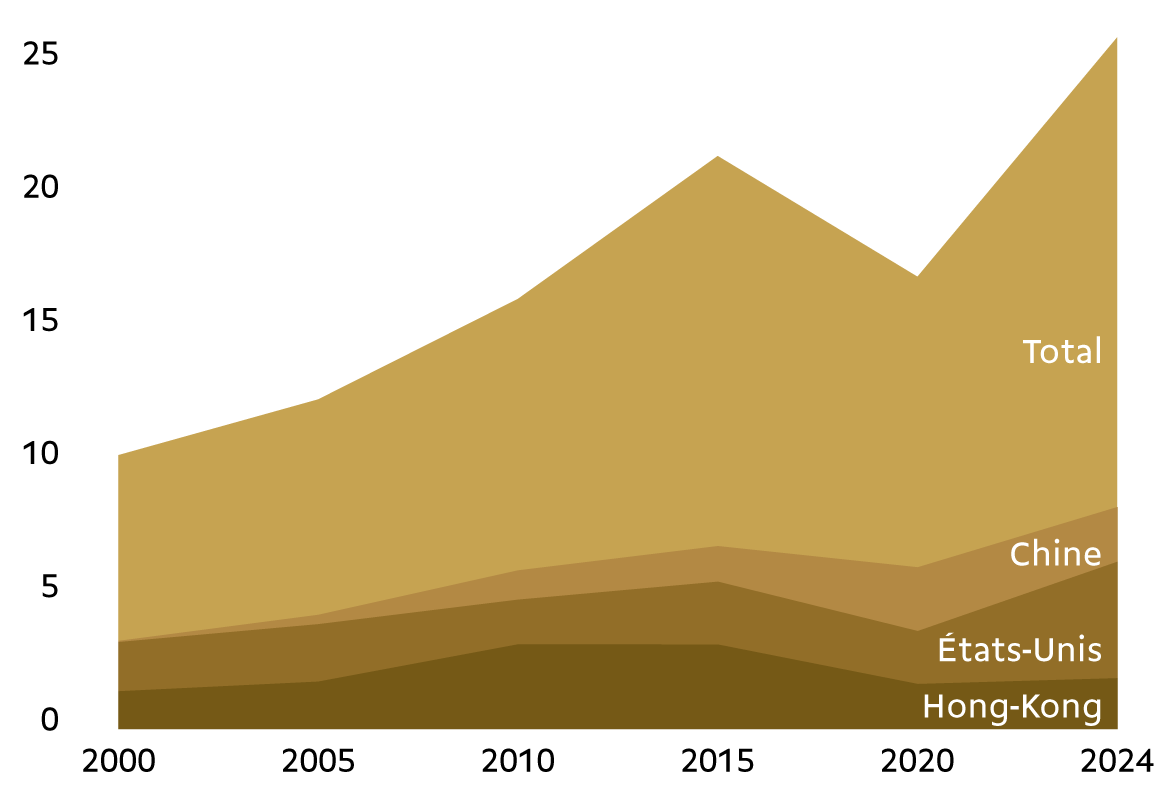

Les exportations montrent au contraire une industrie en pleine expansion. En 2024, le total des exportations horlogères est de 25,9 milliards de francs. Les États-Unis sont leur principal débouché (4,4 milliards de francs), suivis par la Chine (2,1 milliards) et Hong-Kong (1,9 milliards).

La croissance totale des exportations horlogères entre 2000 et 2024 a été de 152% — avec notamment +137% vers les USA, dont +120% rien qu’entre 2020 et 2024. Le secteur ne se porte donc pas vraiment mal, les affaires étaient même florissantes. La stupeur vient de là: Trump n’était-il pas l’ami des riches?

L’horlogerie n’est pas une production ordinaire, elle doit être plutôt perçue comme un produit de luxe au sens large du terme, et ne peut donc pas se passer des marchés où prolifèrent les millionnaires. Observons aussi qu’une telle croissance n’a pas été accompagnée par une hausse comparable des salaires. Ce sont exclusivement les actionnaires et les patrons horlogers qui ont profité de ces nouveaux marchés.

Devant une telle situation, il ne semble pas approprié d’appeler à «défendre l’industrie suisse», c’est à dire à défendre les patrons qui sont fortement enrichis durant les 25 dernières années. Leur appel à «partager les sacrifices» est cynique: ont-ils «partagé» les bénéfices durant ces 25 dernières années? Alors, plutôt que de leur proposer de nouvelles aides (baisses fiscales, subventions, etc.), forçons-les à vivre sur leurs réserves, en faisant passer leurs actionnaires à la caisse. Le risque ne fait-il pas partie de l’ADN du capitalisme?

Pendant que les exportations augmentaient fortement, tout comme les profits, les milieux patronaux ont justifié au nom de la «compétitivité» de l’industrie d’exportation une faible progression salariale, la non-compensation intégrale du renchérissement, l’augmentation de l’âge de la retraite, les coupes budgétaires, les réductions d’impôts pour les capitalistes. Des partisans du patronat helvétique se sont réjouis de la victoire de Trump. Qu’ils en assument maintenant les conséquences.

Une grande contradiction n’est pas assumée par les partisans du libéralisme extrême. Trump emploie la puissance publique de l’État pour imposer des taxes douanières: il ne laisse le marché «libre» et la concurrence agir. Pourquoi d’autres Etats n’utilisent pas aussi en retour leur propre puissance étatique?

Un fonds public industriel souverain, financé par un impôt sur les grands groupes exportateurs, serait une meilleure proposition pour permettre une reconversion des emplois menacés par cette guerre inter-capitaliste.

José Sanchez

Sources: Fédération horlogère suisse 2024